○東松島市行政文書開示事務取扱要綱

平成17年4月1日

訓令甲第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 情報公開事務(第2条・第3条)

第3章 行政文書の開示事務(第4条―第28条)

第4章 第三者情報の取扱い(第29条―第31条)

第5章 審査請求(第32条―第46条)

第6章 施行状況の公表(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号。以下「条例」という。)による行政文書の開示に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 情報公開事務

(開示事務の窓口)

第2条 行政文書の開示事務の窓口は、総務課、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局及び税務課とする。

2 前項の規定にかかわらず、東松島市介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱(平成17年東松島市訓令甲第114号)に係る行政文書の開示事務の窓口は、福祉課とする。

(窓口の事務)

第3条 開示窓口が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)の手続に関すること。

(3) 条例第8条第1項に規定する決定等(以下「開示決定」という。)による行政文書の開示に関すること。

(4) 条例第13条に規定する第三者(以下「第三者」という。)に対する意見書提出の機会の付与等に関すること。

(5) 条例第14条第2項に規定する行政文書等の写しその他物品の供与に要する費用の徴収に関すること。

(6) 条例第16条に規定する東松島市情報公開審査会への諮問等に関すること。

(7) 条例第16条第3項に規定する諮問をした旨の通知に関すること。

(8) 条例第16条に規定する審査請求に関すること。

(9) 検索資料の作成に関すること。

第3章 行政文書の開示事務

(案内、相談等)

第4条 開示事務の窓口は、担当者が面談により、来訪者が求めている情報の種類、内容等を把握し、来訪者の要求に最も適切に対応し得る情報の提供手段を選択するとともに、来訪者の求めに応じ、相談、案内等を行うものとする。

(開示請求書の受理)

第5条 行政文書開示請求書(東松島市情報公開条例施行規則(平成17年東松島市規則第7号。以下「規則」という。)様式第1号。以下「請求書」という。)は、開示事務窓口において受理する。

(行政文書の特定)

第6条 開示請求のあった行政文書については、文書管理目録等による検索又は関係課との連絡により、当該行政文書の存在の有無の確認及び当該行政文書の内容の特定を行うものとする。

(請求書の受理)

第7条 開示請求は、原則として、請求内容1件につき1枚の請求書により行わなければならない。

2 請求書の受理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 本人又は代理人による開示請求であるかどうかを確認するものとする。

(2) 代理人による開示請求の場合には、委任状の提出等により代理関係を確認するものとする。

(3) 郵送又はファクシミリによる開示請求における請求書の受理に当たっては、請求書に必要事項がすべて記入されていること及びこれらの記入事項によって開示請求に係る行政文書の件名又は内容が特定できるかどうかを確認するものとする。

(4) ファクシミリによる開示請求による請求書の受理は、当該請求書が開示事務窓口に物理的に到着し、承知可能な状態に置かれたときとする。

(5) 第3号による郵送又はファクシミリによる開示請求があったときは、当該請求者に対し、請求書が到着した旨を直ちに通知しなければならない。

(請求書の確認事項等)

第8条 請求書の受理に当たっては、次により審査するものとする。この場合において、記入事項に不備又は不明な箇所がある場合には、当該請求者に対し、当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求めるものとする。

(1) 住所、氏名 本人又は代理人による請求であるかどうかの確認、開示決定等の通知先の特定及び連絡調整に必要であるので、正確に記入してあること。

(2) 請求する行政文書の内容 開示請求の対象となる行政文書を特定するための欄であるので、内容が特定できるように行政文書の件名又は知りたいと思う事項が日本語により具体的に記入してあること。

(3) 請求の目的 行政文書の特定、部分開示をする場合における請求の趣旨を損なわないかどうかの判定、制度利用状況の把握の参考資料等として必要があるので、日本語により具体的に記入してあること。ただし、この欄の記入は、当該請求者の任意であること。

(4) 請求者の連絡先 住所、氏名欄と一致していない連絡先が記入されている場合は、当該請求者に対して開示決定等の通知先を確認しておくこと。

(5) 行政文書の開示方法の区分 当該番号が○で囲まれていること。

(請求書を受理した場合の説明等)

第9条 請求書を受理したときは、当該請求書(感熱紙を用いるファクシミリの場合には、当該感熱紙を中性紙に複写したものをいう。以下同じ。)に収受印を押印し、その控え(ファクシミリによる開示請求については、当該請求書の写しとする。以下同じ。)を請求者に交付するとともに、次に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 行政文書の開示は、開示決定等に日時を要するため、原則として、請求書の受理と同時には行われないこと。

(4) 行政文書の写しの交付その他の物品の供与(以下「写しの交付等」という。)には、費用の負担が必要であること。

(行政文書の特定等)

第10条 総務課及び開示事務窓口は、開示請求のあった行政文書について、文書管理目録等により、当該行政文書の存在の有無の確認及び当該行政文書の件名、文書番号等の特定を行うものとする。

(開示決定等の期間)

第11条 総務課及び開示事務窓口において請求書を受理した日をもって、条例第6条第1項に規定する開示請求のあった日として取り扱うものとし、請求書を受理した日から起算して15日以内に開示決定等を行うものとする。

(開示決定等の決裁)

第12条 開示決定等に当たっては、実施機関の決裁を受け総務課を経由しなければならない。

2 前項の規定による開示決定等は、回議用紙を用いて回議するものとする。この場合において、起案文書には、開示決定等の内容の案及び審査内容を記載するとともに、決定通知書の案、第三者へ意見書提出の機会を付与した場合は、当該意見書等を添付するものとする。

(内部調整)

第13条 開示決定等に当たっては、次により内部調整を行うものとする。

(1) 総務課及び開示事務窓口は、開示決定等に当たっては、主管課に協議すること。

(2) 総務課及び開示事務窓口は、開示請求に係る行政文書が主管課以外の課に関連するものであるときは、当該主管課以外の課にも協議すること。

(決定通知書の作成)

第14条 決定通知書は、次により作成するものとする。

(1) 行政文書の内容 開示決定、部分開示決定及び非開示決定の場合は、当該行政文書の件名、文書番号等を正確に記入すること。この場合において、開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定の場合は、原則として、請求書の請求する行政文書の内容欄に記載された内容を記入すること。

(2) 行政文書の開示の日時 行政文書の開示を実施する日時は、決定通知が請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合において、事前に請求者と電話等で連絡を取り合い、互いに都合のよい日時を指定するよう努めること。

(3) 行政文書の開示の場所 総務課及び開示事務窓口において開示するものとする。

(5) 一部について行政文書の開示をしない理由がなくなる期日及び行政文書の開示をしない理由がなくなる期日 おおむね1年以内において、一定期間が経過することにより、条例第9条各号に該当する理由が消滅することが確実であり、行政文書の開示をすることができるようになる期日を記入すること。

(6) 行政文書の存否を明らかにしない理由 行政文書の存在を明らかにしない理由を具体的に記入すること。

(7) 行政文書が存在しない理由 開示請求に係る行政文書を保有していない理由を具体的に記入すること。

2 前項第2号の場合において、意見書の提出の機会を与えた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置くものとする。

(開示決定等の期間の延長)

第15条 条例第7条第4項の規定により開示決定等の期間を延長する場合は、次の事項に留意し、請求者に対し、決定期間延長通知書により通知するものとする。

(1) 延長期間は、必要最小限とするものとする。

(2) 決定期間延長通知書は、総務課及び開示事務窓口で請求書を受理した日から起算して15日以内に請求者に到達するよう送付すること。

(3) 決定期間延長通知書の行政文書の内容欄については、前条第1項第1号に規定するところによるものとする。

(4) 決定期間延長通知書の延長の理由欄には、事務処理上の困難その他正当な理由を具体的に記入するものとする。

(決定通知書の送付)

第16条 開示決定等をした場合は、速やかに決定通知書を作成し、請求者に送付すること。

(開示の実績のある行政文書の取扱い)

第17条 開示請求のあった行政文書が過去に開示の実績があり、直ちに開示決定ができるものについては、速やかに開示するよう努めるものとする。

(行政文書の開示の方法)

第18条 行政文書(電磁的記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)の開示の方法は、文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)の場合は、閲覧及び写しの交付により行うものとする。ただし、思想、信条、心身の状況、病歴、成績、職歴、住所、電話番号、家族状況、親族関係、所得、財産等個人に関する情報及び特定の個人が識別され、若しくは識別され得るものの情報は開示しない。

2 前項の規定による文書、図画及び写真(以下この条において「文書等」という。)の閲覧の方法は、原則として、原本を閲覧に供するものとする。この場合において、原本を閲覧に供することにより、当該原本を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他の相当の理由があると認められるときは、原本を複写した物を閲覧に供するものとする。

3 第1項の規定による文書等の写しの交付方法は、文書等の原本又はそれを復写したものについて乾式複写機その他の方法により作成した写しを交付することにより行うものとする。

(部分開示の方法)

第19条 条例第10条の規定による部分開示をする場合は、おおむね次の方法により開示しない部分の分離を行い、行政文書の開示をするものとする。

(1) 開示ができる部分とできない部分がページ単位で区分できるときは、開示ができない部分について閲覧ができない措置を講じ、開示ができる部分についてのみ行政文書の開示を行う。

(2) 開示ができる部分とできない部分が同一ページにあるときは、開示ができない部分を覆って複写した物又は当該ページを複写した上で開示ができない部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写した物で行政文書の開示を行う。

(電磁的記録の開示の方法)

第20条 電磁的記録の開示の方法は、電磁的記録を保存している媒体の種別ごとに、閲覧、視聴又は写しの交付等を行うものとする。この場合において、開示することが技術的に困難なとき、又はプログラムの変更等に多額の経費が見込まれるときは、可能な方法により行うものとする。

2 前項の規定による電磁的記録の閲覧の方法は、原則として、原本又は写しを次の方法により閲覧に供するものとする。この場合において、原本を閲覧に供することにより、当該原本を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があると認められるときは、複製物を閲覧に供するものとする。

(1) 磁気テープの場合 プリンタにより作成した写しにより行う。

(2) 磁気ディスクの場合 パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサにより行う。

(3) 光ディスク及び光磁気ディスクの場合 パーソナルコンピュータにより行う。

3 第1項の規定による電磁的記録の視聴方法は、原則として、原本を次の方法により視聴に供するものとする。この場合において、原本を視聴に供することにより、当該原本を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他の相当の理由があると認められるときは、複製物で視聴に供するものとする。

(1) 録音テープの場合 テープレコーダーにより行う。

(2) 録画テープの場合 ビデオテープレコーダーにより行う。

(3) 光ディスク及び光磁気ディスクの場合 パーソナルコンピュータにより行う。

4 第1項の規定による電磁的記録の写しの交付等の方法は、次により行うものとする。

(1) 磁気テープの場合 プリンタにより作成した写しを交付することにより行う。

(2) 磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスクの場合 プリンタにより作成した写しを交付又はパーソナルコンピュータ若しくはワードプロセッサにより作成した複製物を提供することにより行う。

(3) 録音テープの場合 テープレコーダーにより作成した複製物を供与することにより行う。

(4) 録画テープの場合 ビデオテープレコーダーにより作成した複製物を供与することにより行う。

(磁気的記録の部分開示の方法)

第21条 磁気的記録の部分開示をする場合は、開示ができる部分とできない部分が適当な方法により容易に区分できるときには、開示ができない部分を特定の記号に置き換え、又は表示されないようにする等開示ができない部分について閲覧又は視聴ができない措置を講じなければならない。

(行政文書の開示の実施事務)

第22条 行政文書の開示は、決定通知書により、あらかじめ指定した方法で実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、請求者がやむを得ない事情により、指定した日時に行政文書の開示を受けることができないときは、請求者の求めに応じ、別の日時に行政文書の開示を実施することができるものとする。この場合において、新たに決定通知書の送付は要しないものとする。

(行政文書の開示の立会い)

第23条 行政文書の開示を実施するときは、主管課の職員が立ち会わなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(行政文書の写しとその他の物品の送付等)

第24条 行政文書の写しを交付するときは、原則として、開示の日の前日までに、当該行政文書の写しを作成し、用紙の規格ごとに枚数を確認しておかなければならない。ただし、請求者が、行政文書を閲覧した後に当該行政文書の一部を指定して写しの交付を受ける事を希望している場合は、この限りでない。

(電磁的記録の複製物の供与)

第25条 電磁的記録の複製物を供与するときには、原則として、開示の日の前日までに、当該複製物を作成するとともに、その内容等を確認しておかなければならない。

(決定通知書の提示)

第26条 行政文書の開示を実施するときは、当該開示に係る決定通知書の提示を求めるものとする。

(写しの交付等の申請)

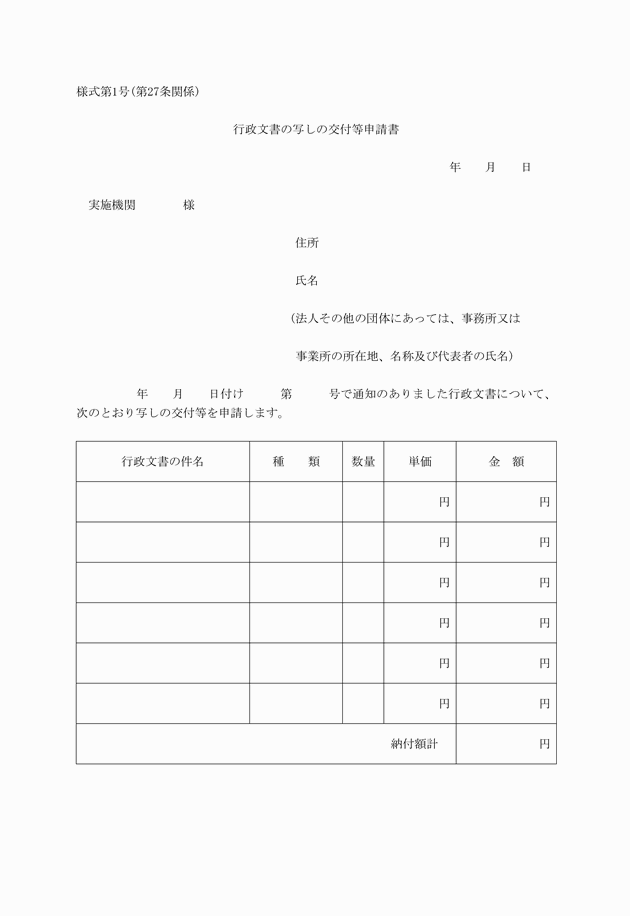

第27条 行政文書の写しの交付等の申請は、行政文書の写しの交付等申請書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第28条 行政文書の写しの交付等申請書の提出(郵送による場合を除く。)があったときは、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)により行政文書の写しの交付等に要する費用を納付書により領収するものとする。

第4章 第三者情報の取扱い

2 前項の規定による意見書は、おおむね1週間以内に提出されるよう協力を求めるものとする。

(意見照会の内容)

第30条 前条の規定による第三者に意見を求める内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、プライバシー侵害の有無

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において同じ。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、当該法人その他の団体又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無

(3) 市又は国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。)に関する情報については、事務事業の意思形成に対する支障の有無又は事務事業の目的達成の困難性若しくは公正若しくは円滑な執行に対する支障の有無

(反対意見書が提出された場合の措置等)

第31条 意見書の提出の機会を与えた第三者が、当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下この条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、当該第三者に対して争訟の機会を確保するため、次の措置等を講ずるものとする。

(1) 行政文書の開示を実施する日は、開示決定の日から起算して16日目(東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)としなければならない。ただし、正当な理由があるときは、これを16日目以後とすることができる。

(2) 反対意見書を提出した第三者に対し、行政文書を開示決定した旨の通知書(規則様式第10号)により通知するものとする。

第5章 審査請求

(審査請求書の受理等)

第32条 開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、総務課において当該審査請求書を受理するとともに、当該審査請求書の写しを当該行政文書の主管課へ送付するものとする。

(審査請求書の審査)

第33条 審査請求は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認するものとする。

(1) 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

(2) 審査請求に係る処分

(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(4) 審査請求の趣旨及び理曲

(5) 処分庁の教示の有無及び内容

(6) 審査請求の年月日

(7) 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求等をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

(8) 審査請求人の押印の有無

(9) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人があるときは、法人登記簿の謄本又は抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等それぞれの資格を証明する書面の添付の有無

(10) 開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内の審査請求か否か。

(11) 審査請求適格の有無

(審査請求書等の補正)

第34条 審査請求が前条の規定による要件を満たさない場合であっても、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

(審査請求についての却下の決定又は裁決)

第35条 審査請求が次の各号のいずれかに該当するときには、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを当該行政文書の主管課に送付するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

(2) 補正命令に応じなかった場合

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

(審査会への諮問)

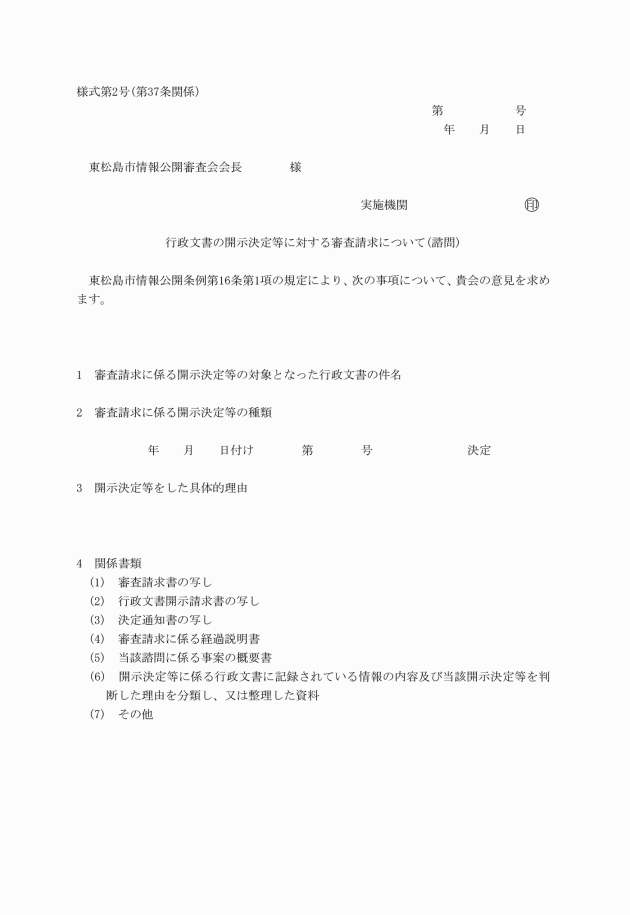

第36条 審査請求を却下する場合を除き、速やかに、東松島市情報公開審査会(以下「審査会」という。)へ諮問するものとする。

(1) 審査請求に係る開示決定等の対象となった行政文書の件名

(2) 審査請求に係る開示決定等の種類

(3) 開示決定等をした具体的理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(諮問書の提出)

第38条 諮問書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 審査請求書の写し

(2) 行政文書開示請求書の写し

(3) 決定通知書の写し

(4) 審査請求に係る経過説明書

(5) 諮問に係る事案の概要書

(6) 開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料

(7) 当該開示決定等に係る行政文書の写しその他必要な書類

(審査会の意見聴取等への対応)

第40条 総務課及び主管課は、審査会からの求めに応じ、審査会の指定する方法により開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出し、かつ、当該資料について説明又は意見を求められたときは、これに応じなければならない。

(閲覧等申請書の受理)

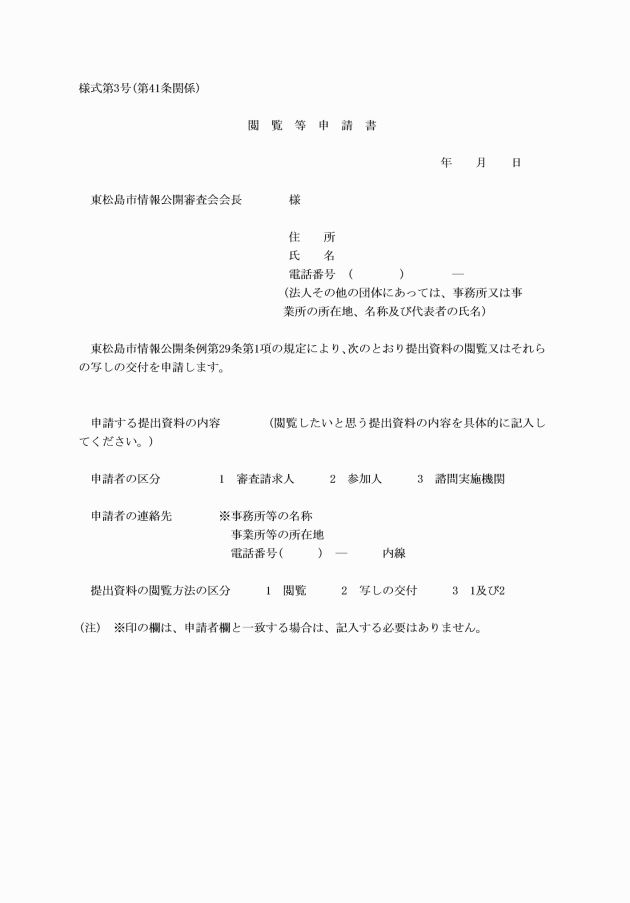

第41条 審査会に提出された意見書若しくは資料(以下「提出資料」という。)の閲覧又はそれらの写しの交付(以下「閲覧等」という。)の申請に係る閲覧等申請書(様式第3号)は、総務課において受理するものとする。

(閲覧等申請書の受理に当たっての留意事項)

第42条 前条の規定による閲覧等申請書の提出があったときは、審査請求人、参加人、諮問実施機関又は代理人による申請であるかどうかを確認するものとする。この場合において、代理人による申請である場合においては、委任状等の提出等により、代理関係を確認するものとする。

2 郵送又はファクシミリによる閲覧等の申請における閲覧等申請書の受理に当たっては、当該閲覧等申請書に必要事項がすべて記入されていること及びこれらの記入事項によって閲覧等の申請に係る提出資料の内容が特定できるかどうかを確認するものとする。

(閲覧等申請書を受理した場合の説明等)

第43条 閲覧等申請書を受理したときは、当該申請書に収受印を押印し、その控えを申請者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 提出資料の閲覧等は、閲覧等の決定に日時を要するため、原則として、閲覧等申請書の受理と同時には行われないこと。

(2) 提出資料の写しの交付を受けるときは、費用の負担が必要であること。

(提出資料の閲覧等の実施事務)

第44条 提出資料の閲覧等は、審査会からの閲覧等に応じるか否かの回答書(次項において「閲覧等回答書」という。)によりあらかじめ指定された日時において実施する。

2 提出資料の閲覧等を実施するときは、閲覧等回答書の提示を求めるものとする。

3 提出資料の写しを交付する場合の手続については、行政文書の写しの交付等の例によるものとする。

(答申の内容の公表)

第45条 審査会から諮問に対する答申の内容が記載された資料の送付を受けたときは、これを総務課に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(審査請求に対する決定等)

第46条 総務課は、答申書の送付があったときは、速やかに、実施機関の決裁を経て当該審査請求に対する決定又は裁決(以下この条において「決定等」という。)を行わなければならない。

2 総務課は、審査請求についての決定等をしたときは、審査請求人に対して決定等の謄本を送達するとともに、その写しを第39条の規定により通知した者へ送付するものとする。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定等

(2) 第29条の規定に基づき意見書を提出する機会を付与した第三者に関する情報が記録されている行政文書についての開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の決定等(当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

4 答申と異なる決定等をしたときは、審査会に対し、当該決定等の判断理由を説明しなければならない。

第6章 施行状況の公表

(条例施行状況の公表)

第47条 総務課長は、毎年度始めに前年度の条例の施行実施状況について、各実施機関分を取りまとめ、次の事項を市広報に掲載することにより公表するものとする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 開示決定等の件数

(3) 審査請求の処理の件数

(4) その他必要な事項

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月20日訓令甲第30号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日訓令甲第24号)

この訓令は、令和2年4月1日より施行する。

附則(令和4年5月16日訓令甲第40号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年6月16日訓令甲第45号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。