○東松島市公職選挙執行規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、東松島市の議会の議員及び長の選挙その他委員会の権限に属する事項について適用する。

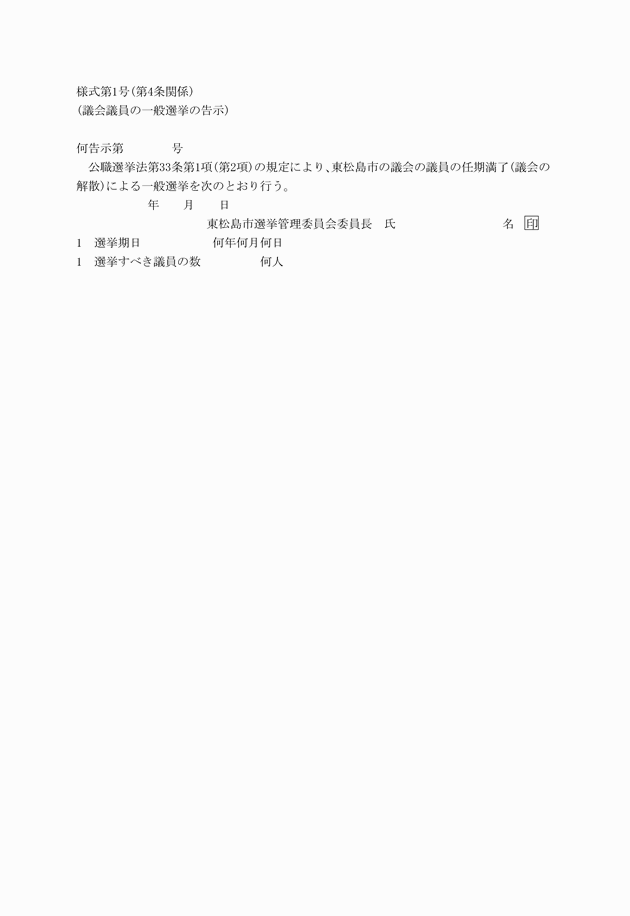

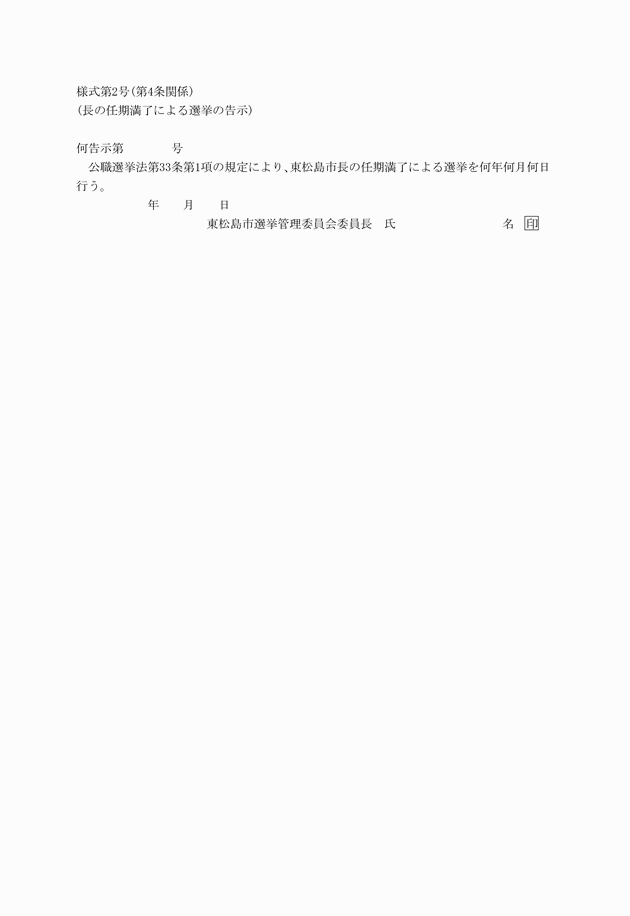

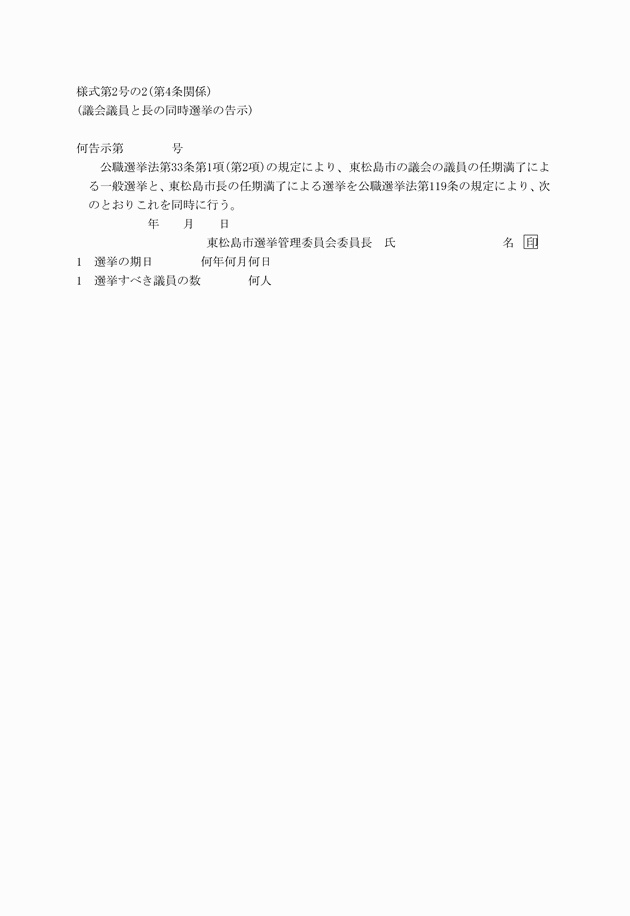

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の行う告示は、選挙管理委員会が行う告示の例による。

2 法第34条第6項の規定による告示は、前項の規定に準じてしなければならない。

(投票区)

第5条 法第17条第2項の規定による投票区は、別表第1のとおりとする。

第6条 削除

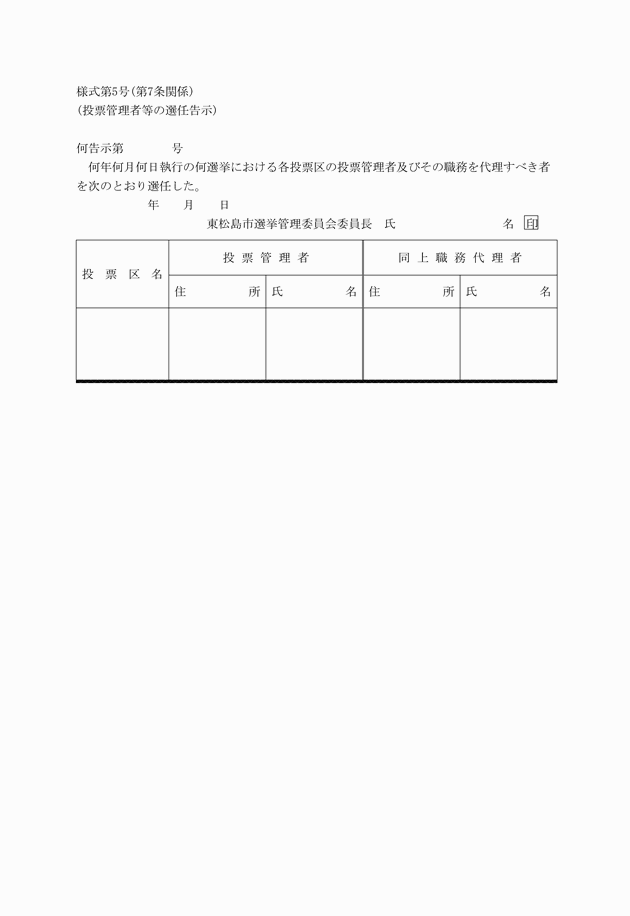

(投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示等)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第25条の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、様式第5号に準じてしなければならない。

2 投票管理者又はその職務を代理すべき者として選任したことを本人に通知するときは様式第4号に準じてしなければならない。

(投票立会人の承諾及び選任の通知)

第8条 法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第6号に準じて作成した承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人に対する選任の通知は、様式第7号に準じてしなければならない。

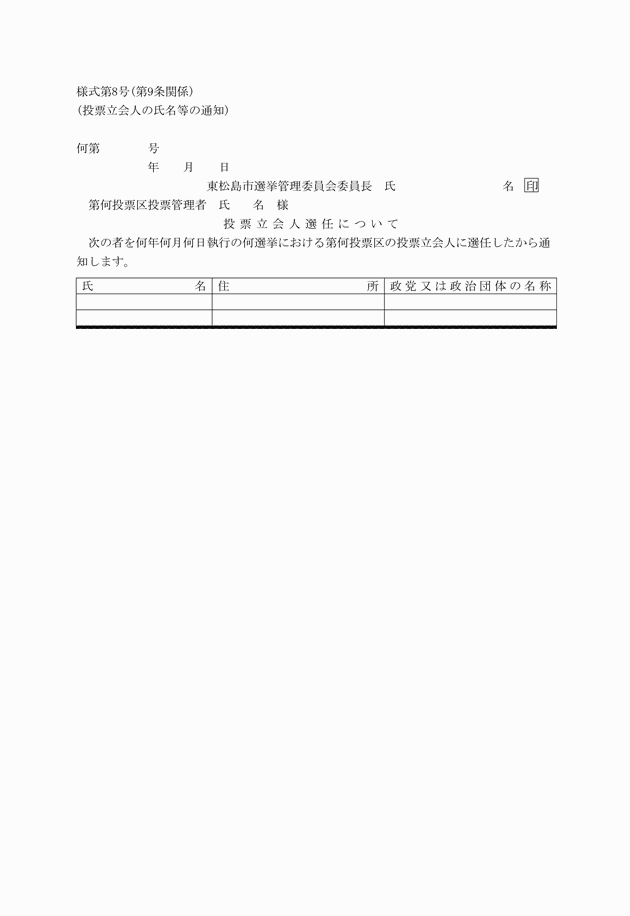

(投票立会人の氏名等の通知)

第9条 投票立会人を選任した場合の令第27条の規定による投票管理者に対する選任通知は、様式第8号に準じてしなければならない。

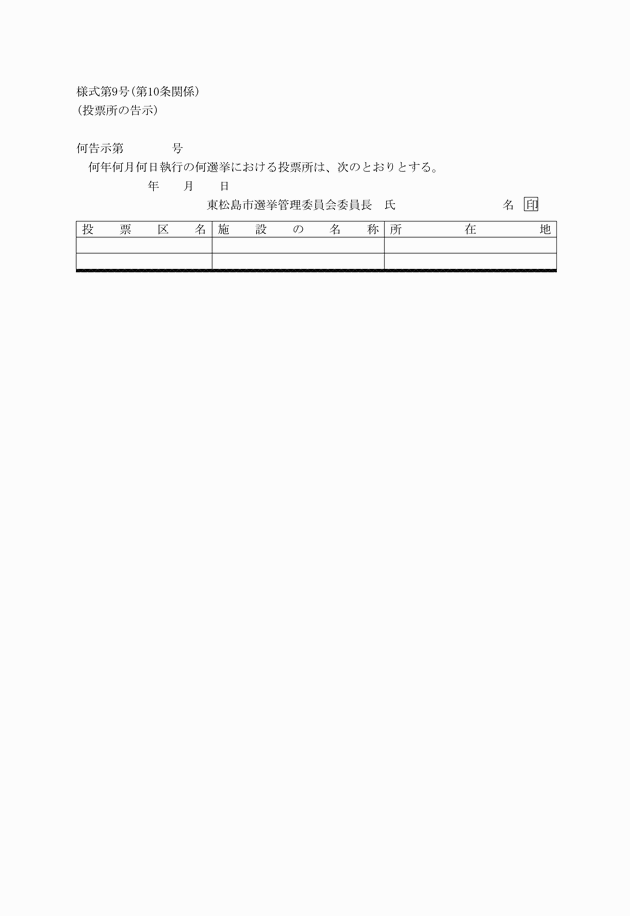

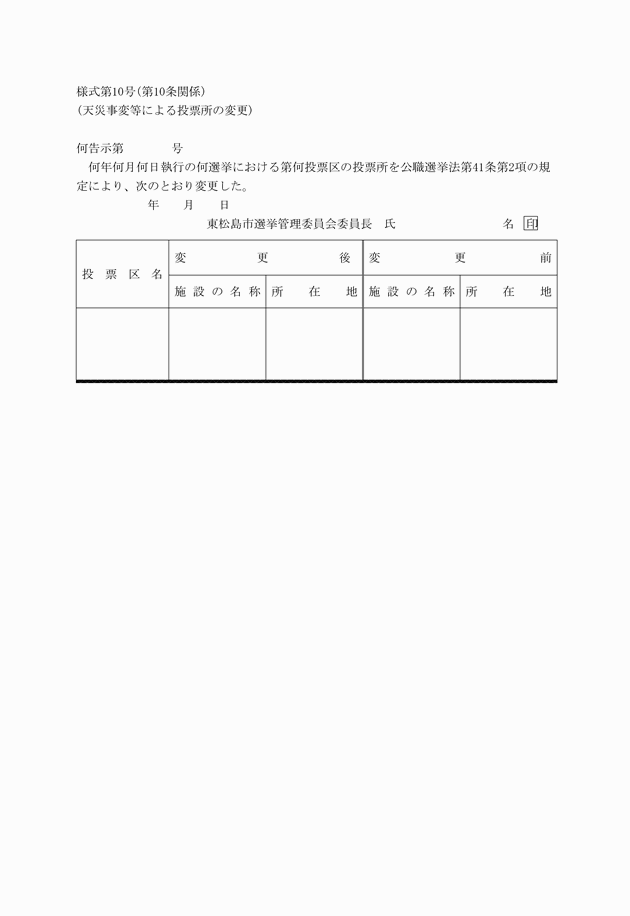

(投票所の告示及び通知)

第10条 法第41条第1項の規定により投票所の告示をするときは、様式第9号に準じてしなければならない。

3 前2項の告示をしたときは、直ちに告示の写しを添えて当該投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。

(投票所の設備)

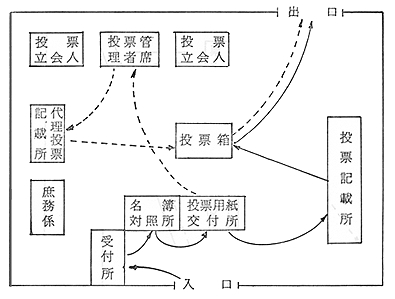

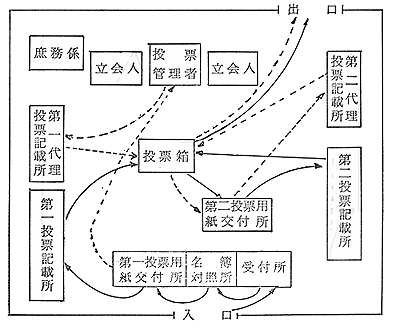

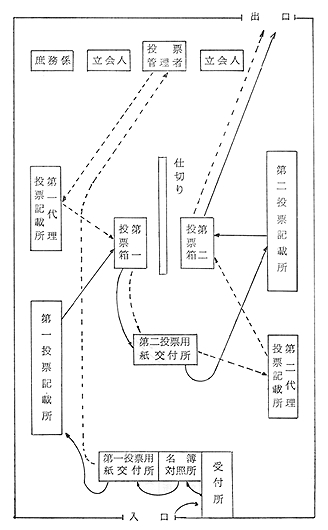

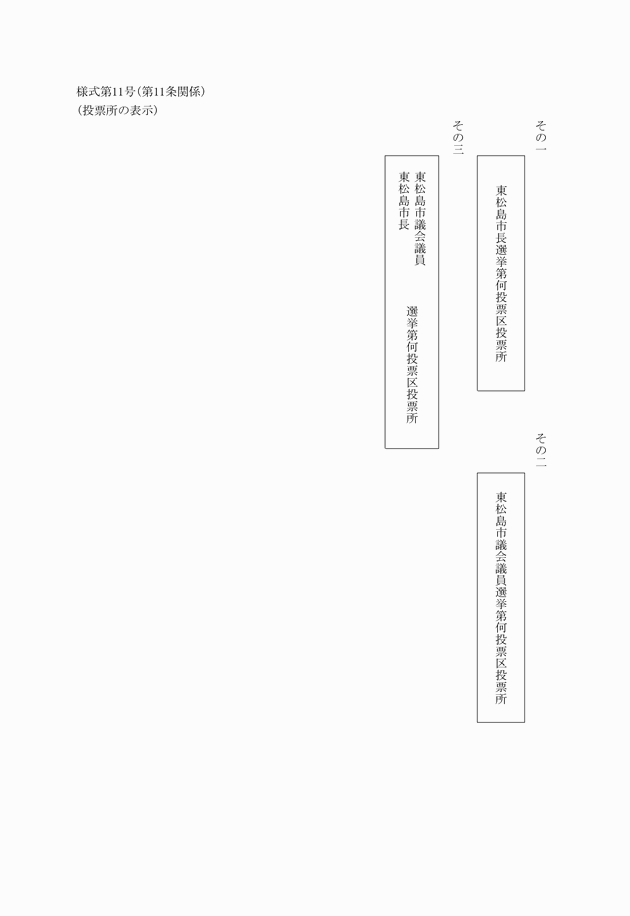

第11条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないよう工夫し、選挙人の数に応じ受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第11号に準じて表示をしなければならない。

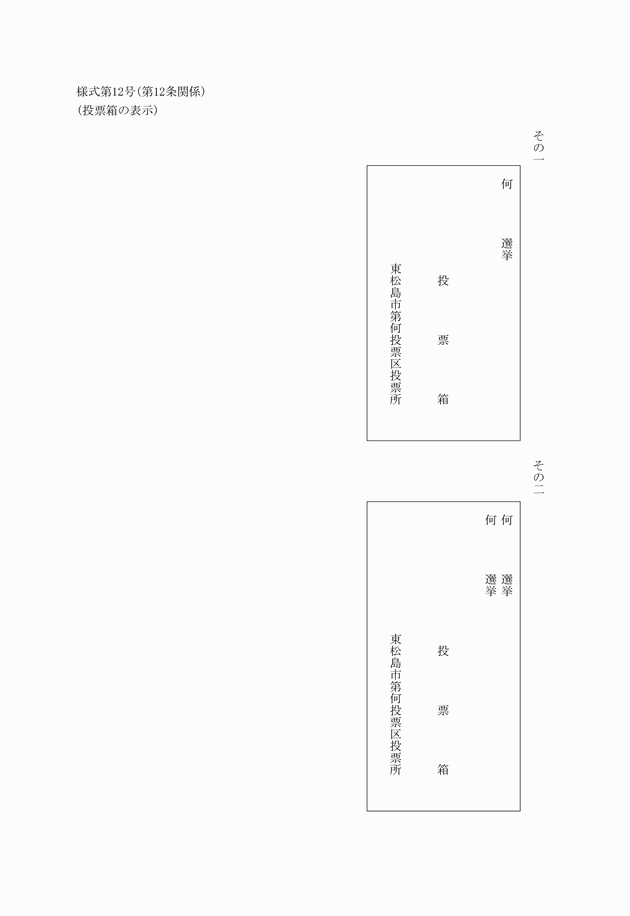

(投票箱の使用及び表示)

第12条 投票箱には、前面に選挙の種類を様式第12号に準じて表示しなければならない。

2 2以上の選挙が同時に行われる場合においては、各選挙ごとに一の投票箱を使用しなければならない。ただし、投票所の状況によりやむを得ない場合には、同一の投票箱を使用することができる。

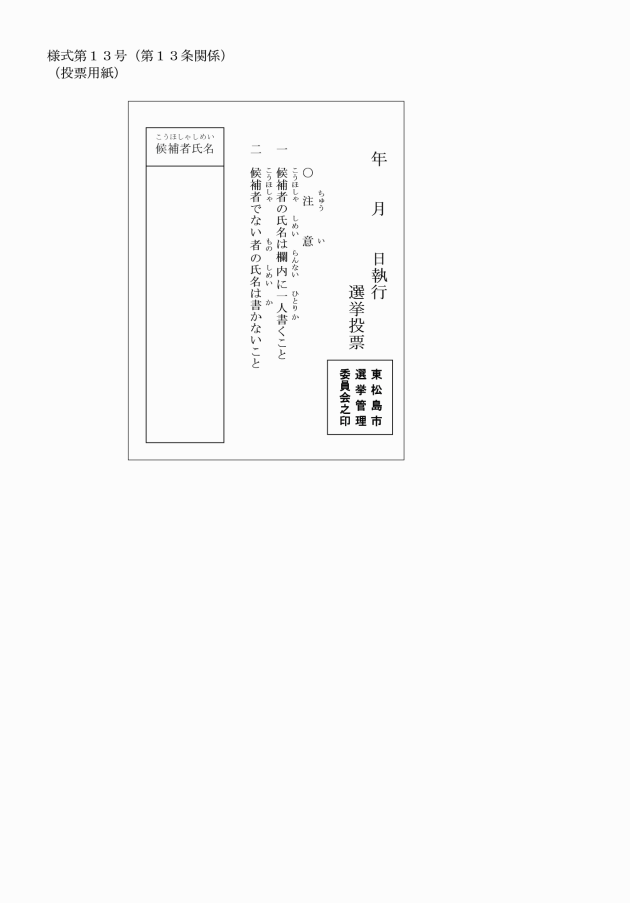

(投票用紙の様式等)

第13条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第13号とする。

2 規格は、縦12.8センチメートル、横8.0センチメートルとする。

3 用紙は、BPコートその他のなるべく外部から文字を透視することができない紙質のものを使用しなければならない。

(投票用紙に押すべき印)

第14条 選挙管理委員会の管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は委員会の印とし、刷込式によるものとする。

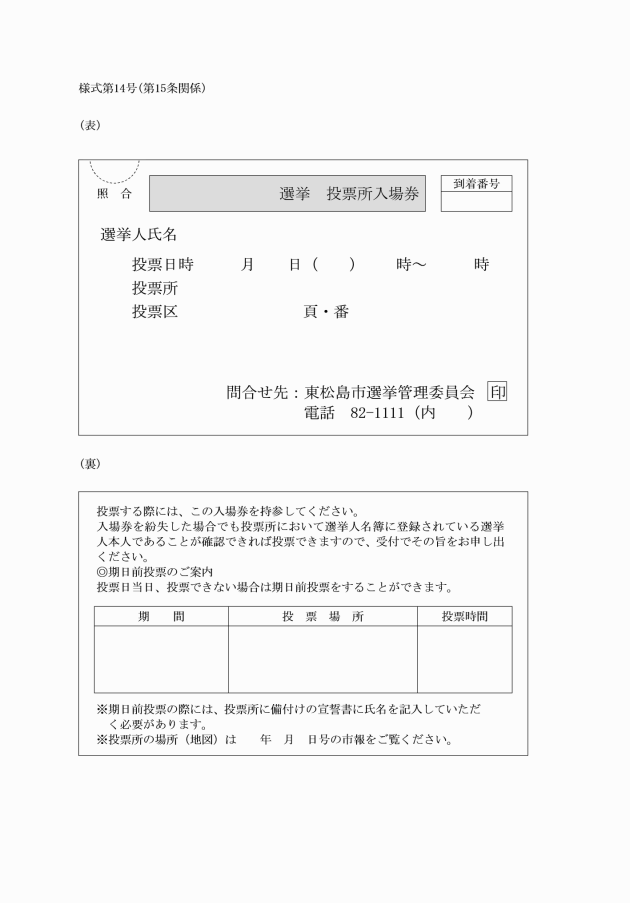

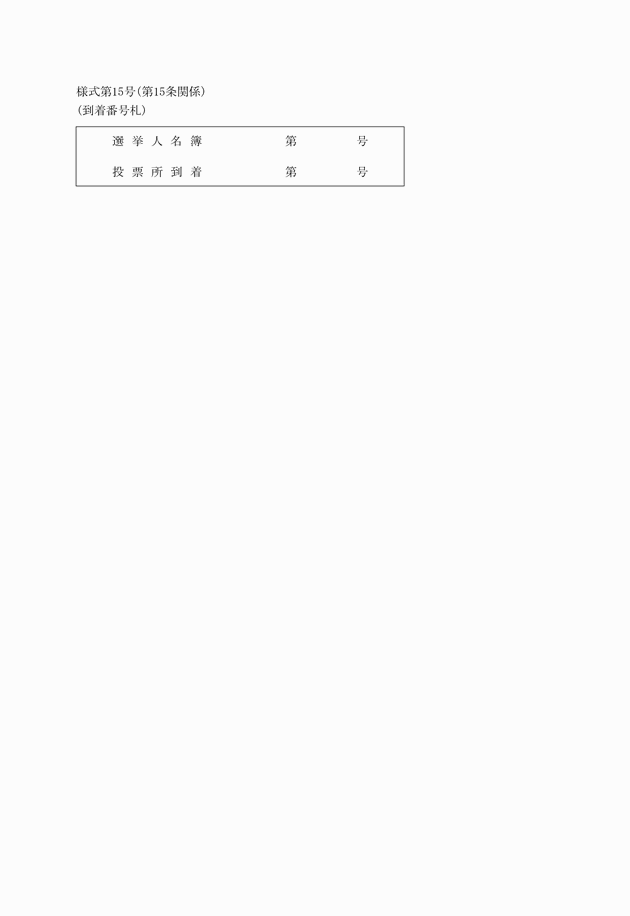

(投票所入場券及び到着番号札)

第15条 令第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、様式第14号に準じて作成するものとする。

2 投票管理者は、令第31条第2項の規定により到着番号札を交付する場合においては、様式第15号に準じて作成するものとする。

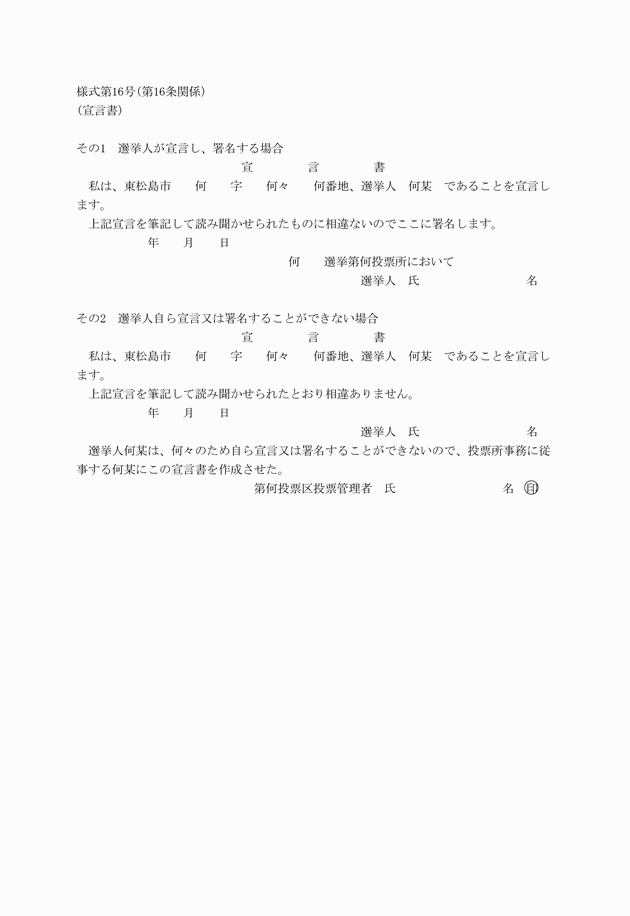

(宣言書)

第16条 投票管理者は、令第40条第1項の規定により選挙人に本人である旨を宣言させるときは、様式第16号に準じた宣言書によらなければならない。

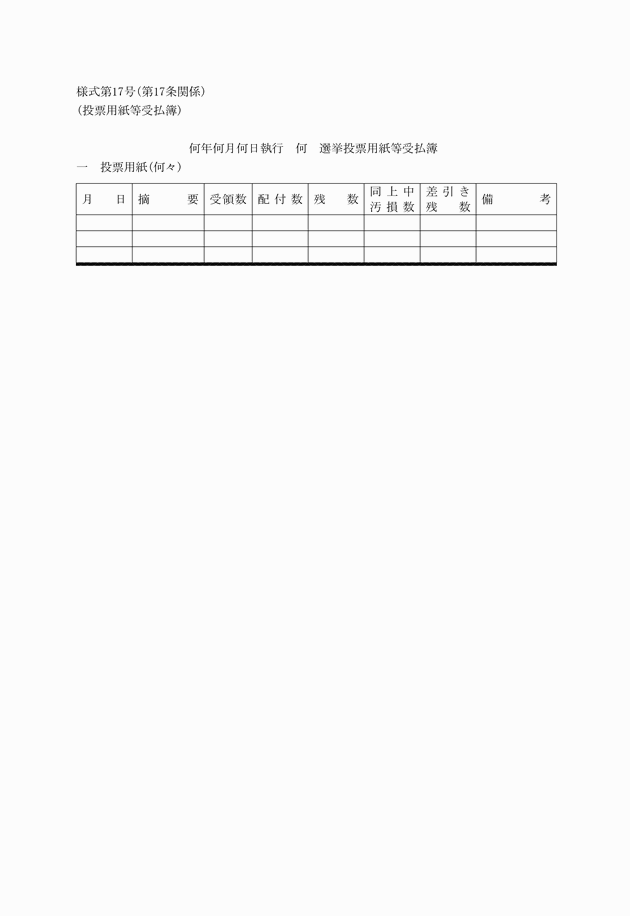

(投票用紙等の受払保管)

第17条 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒の受払については、様式第17号に準じて作成した受払簿を備え付けなければならない。

2 委員会及び投票管理者は、投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒の保管責任者を定め厳重に保管しなければならない。

(投票用紙の再交付及び返付)

第18条 投票管理者は、令第36条の規定により汚損した投票用紙の引換えの請求があった場合においては、汚損した投票用紙に候補者の何人を記載したかを判読することのできないよう選挙人に塗抹させた上で引換えしなければならない。

2 投票管理者は、令第42条の規定により選挙人から投票用紙の返付を受けるときは、記載のある投票用紙については、前項の規定に準じて選挙人にこれを塗抹させなければならない。

3 前2項の規定により選挙人から返付を受けた投票用紙は、これを封筒に入れて封をし、表面にその総数を記載し、選挙長を経て選挙管理委員会に送付しなければならない。

(投票用紙を交付した旨の表示)

第19条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券又は到着番号札に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第20条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のカギは各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にこれを保管すべき投票管理者又は送付すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

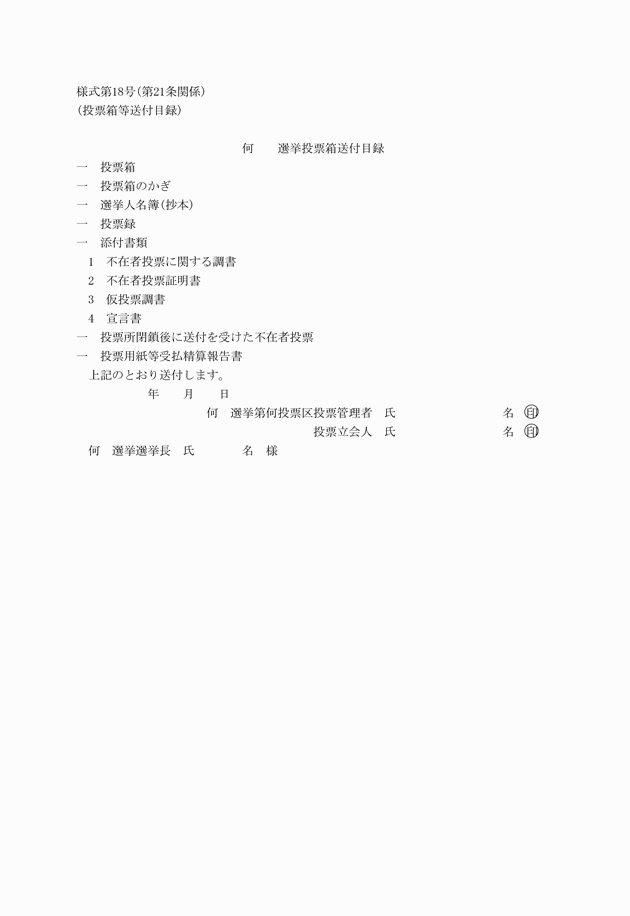

(投票箱等の送致)

第21条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第18号に準じて作成した送致目録を添えてしなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を選挙長を経て選挙管理委員会に引き継ぎがなければならない。

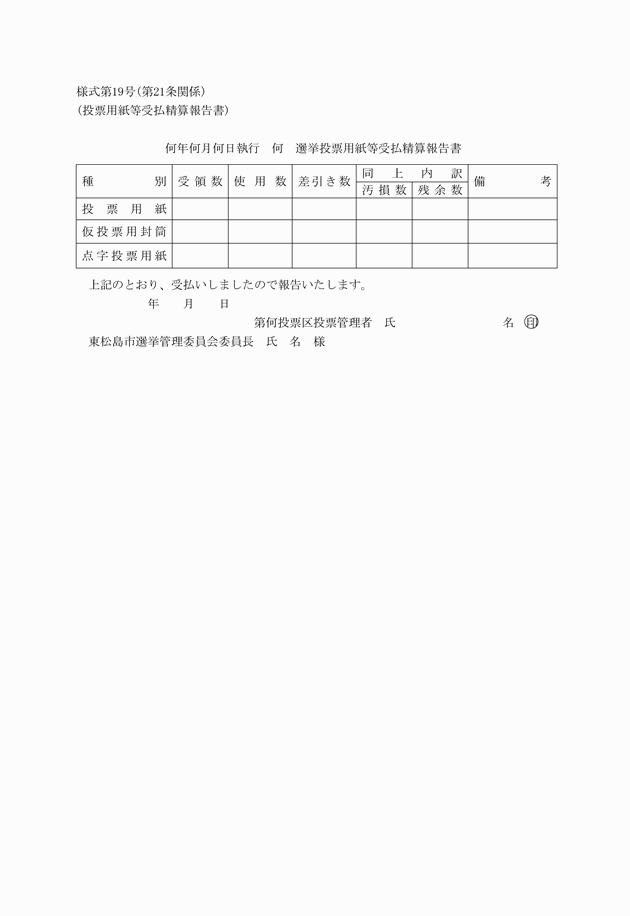

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、様式第19号に準じ投票用紙等受払精算報告書を作成し、選挙長を経て選挙管理委員会に報告しなければならない。

4 天災その他避けることのできない事故によって、開票日時までに投票箱を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致見込日時を選挙長及び選挙管理委員会に報告しなければならない。

(同時選挙における仮投票用封筒の表示)

第22条 投票管理者は、2以上の選挙が同時に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面の余白にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

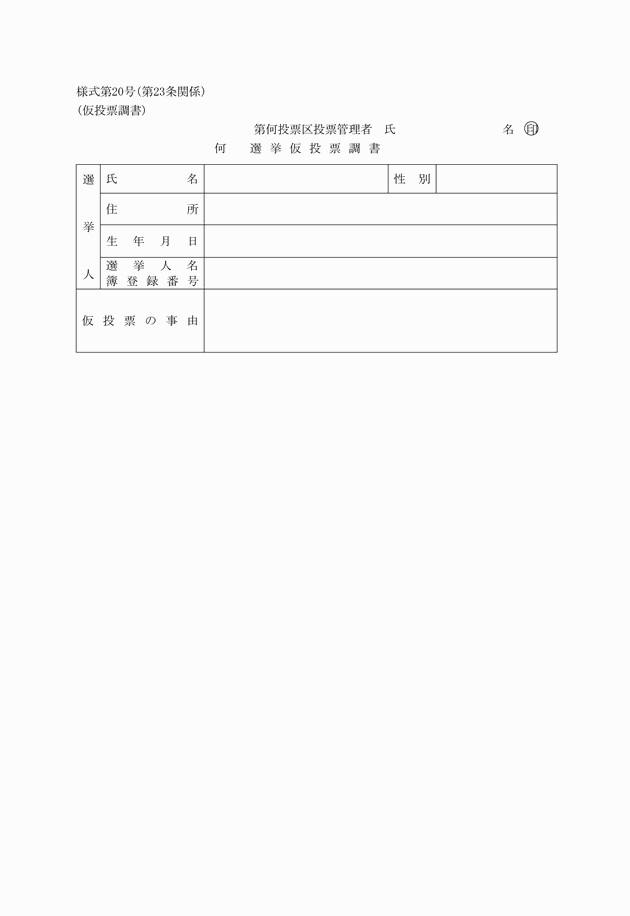

(仮投票調書)

第23条 投票管理者は、法第50条第3項又は第5項若しくは令第41条第2項又は第3項の規定により仮に投票した者があるときは、様式第20号による仮投票調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

2 令第56条第4項において準用する令第41条第2項又は第3項の規定により不在者投票をした者で代理投票の仮投票をした者があるときは、不在者投票管理者は、前項の規定に準ずる仮投票調書を作成し、令第60条の規定により不在者投票を投票管理者に送付する際、併せて送付しなければならない。

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第24条 法第48条の2第1項の場合において、第10条、第11条及び第12条第2項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第11条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期日の初日」と、第20条中「投票立会人」とあるのは「投票管理者が指定した投票立会人」と、第21条第2項中「不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を選挙長を経て委員会に」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、同条第4項中「開票日時までに」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に」と、「選挙長及び選挙管理委員会に」とあるのは「選挙管理委員会に」と、第39条中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「選挙管理委員会」と、同条第2項中「開投票管理者」とあるのは「選挙管理委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。

第25条 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、かぎのあるものに厳重に保管しなければならない。

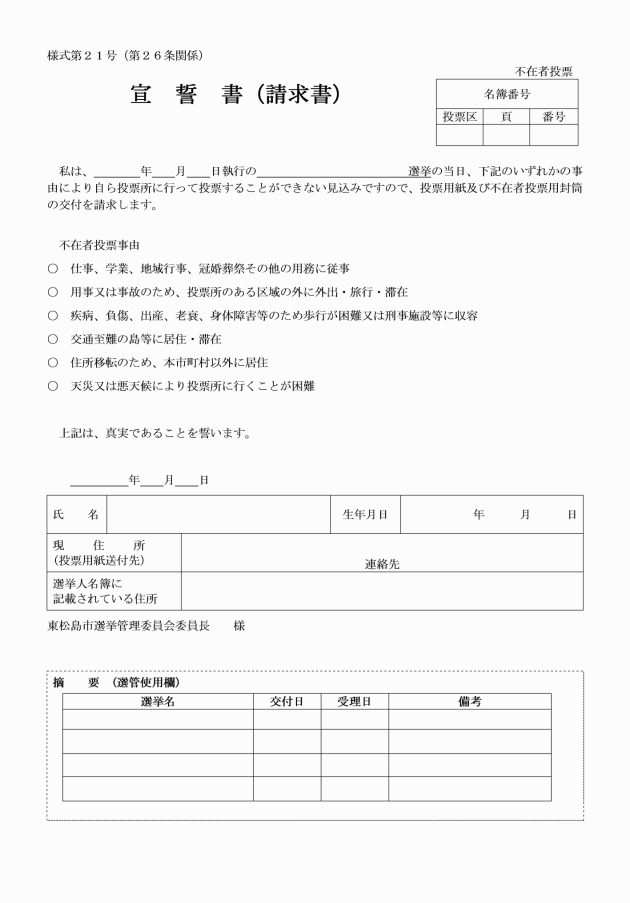

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第26条 委員長は、選挙人が令第50条第1項及び令第51条第1項の規定によって、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第21号に準じて作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

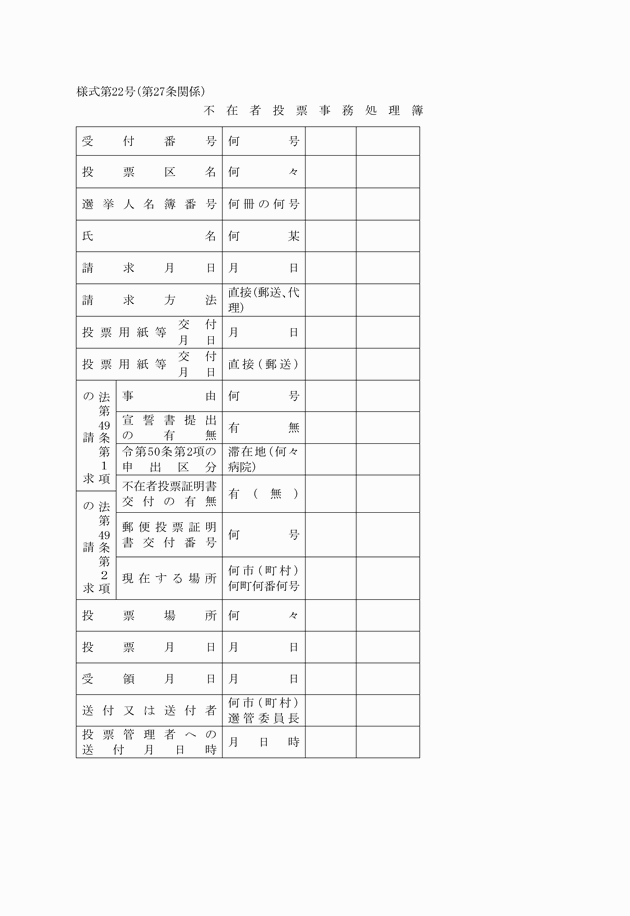

(不在者投票事務処理簿)

第27条 委員長は、令第61条第1項の規定により備え付けなければならない不在者投票事務処理簿を様式第22号に準じて作成しなければならない。

(郵便投票証明書交付申請書の保管)

第28条 委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を郵便投票証明書交付申請書綴込帳に編綴して、破損、汚損又は加筆等のないように厳重に保管しなければならない。

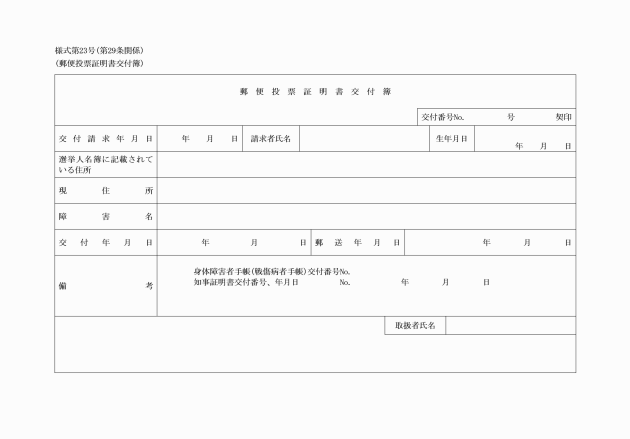

(郵便投票証明書交付簿)

第29条 委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第23号に準じて作成した郵便投票証明書交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第30条 投票管理者は、令第63条第1項又は第2項の規定により不受理又は拒否の決定をした投票があるときは、様式第20号に準じて作成した不在者投票不受理(拒否)調書を投票録に添付しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同)

第31条 市の選挙における開票の事務は、選挙会の事務に併せて行う。

第32条 削除

(選挙長等の選任の告示)

第33条 令第81条の規定により選挙長及びその職務代理者を選任した場合における告示は、様式第25号に準じてしなければならない。

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第34条 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を様式第26号に準じて告示しなければならない。

(選挙会の場所の告示)

第35条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第27号に準じてしなければならない。

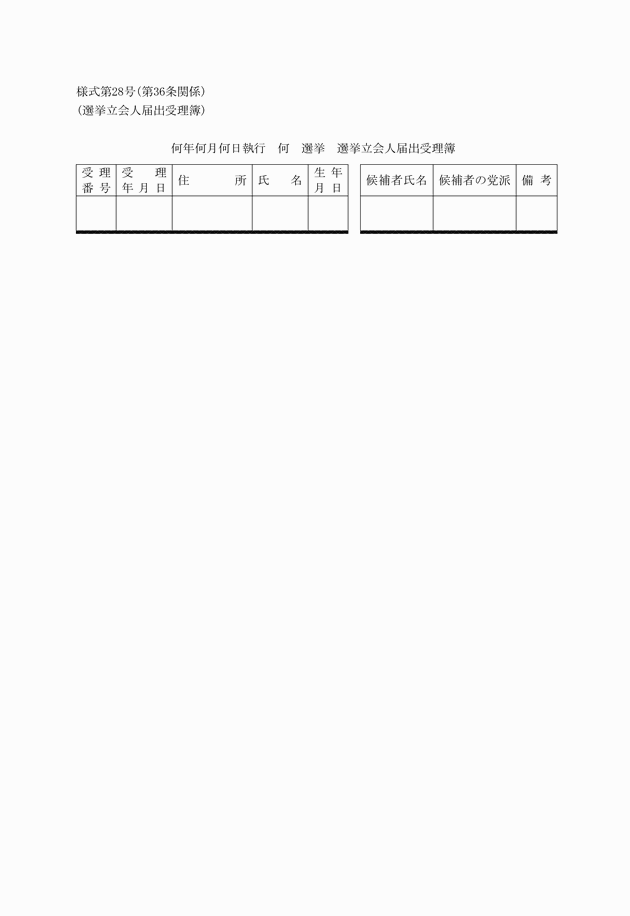

(選挙立会人)

第36条 選挙長は、法第76条において準用する法第62条第1項の規定により、選挙立会人に関する届出を受理したときは、様式第28号に準じて作成した選挙立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

2 選挙長は、法第76条において準用する法第62条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示をするときは、様式第29号に準じてしなければならない。

3 選挙長は、法第76条において準用する法第62条第2項、第4項及び第5項の規定により選挙立会人のくじを行ったときは、様式第30号に準じくじに関する次第を記録し、くじに立ち会った者とともに署名しなければならない。

4 選挙長は、法第76条において準用する法第62条第2項の規定により選挙立会人を定めたときは、様式第31号による決定書を交付しなければならない。

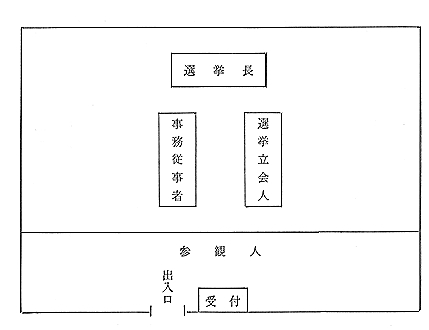

(選挙会場の設備)

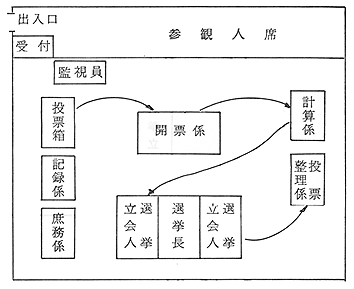

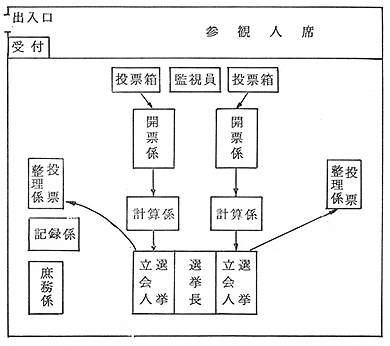

第37条 選挙会場は、別表第3に準じて選挙会の時刻までに設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第32号に準じて表示をしなければならない。

(選挙会の参観人の制限)

第38条 選挙長は、選挙会場の広狭に応じ、あらかじめ参観人を制限することができる。

(投票箱等の受領及び保管)

第39条 選挙長は、法第55条の規定により投票箱等の送付を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会いの上、投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 選挙長は、前項の点検に際し異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載して顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第40条 選挙長は、選挙会場において投票箱を開く前に選挙立会人立会いの上、投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

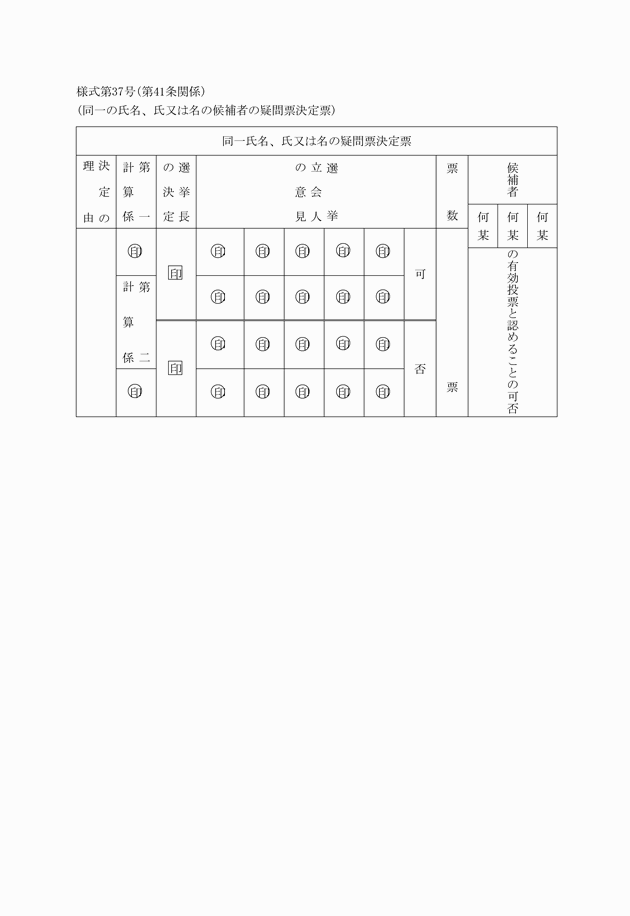

(投票の計算)

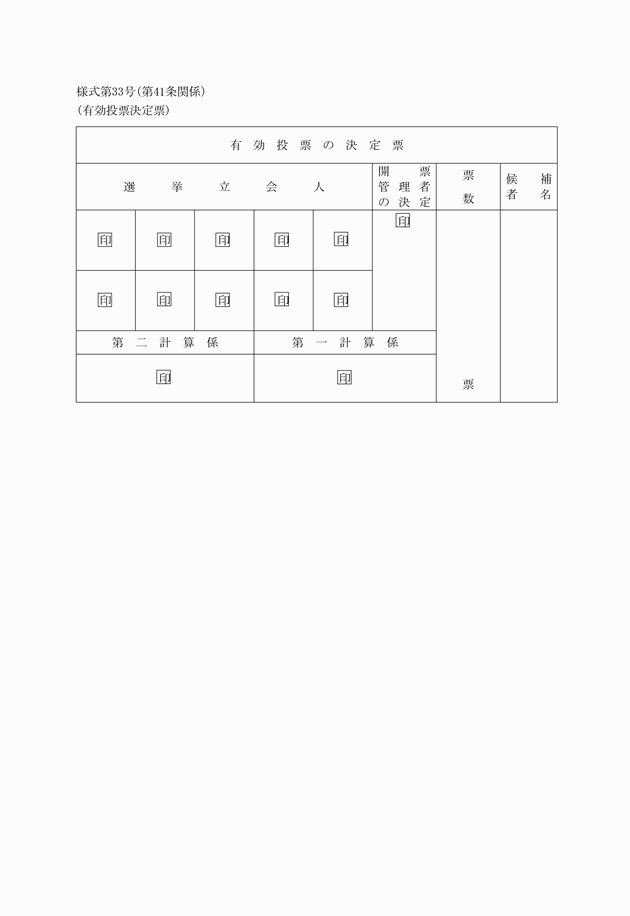

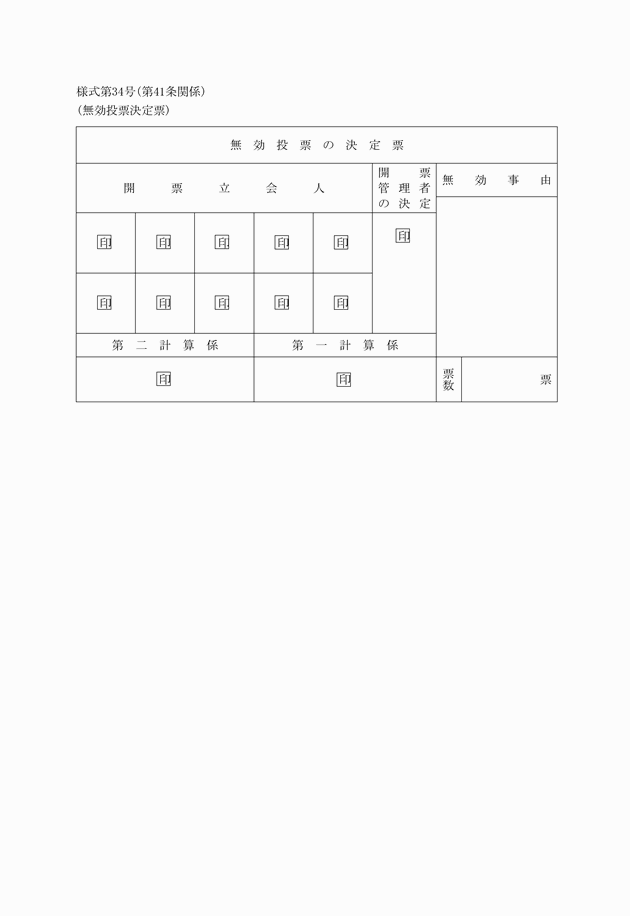

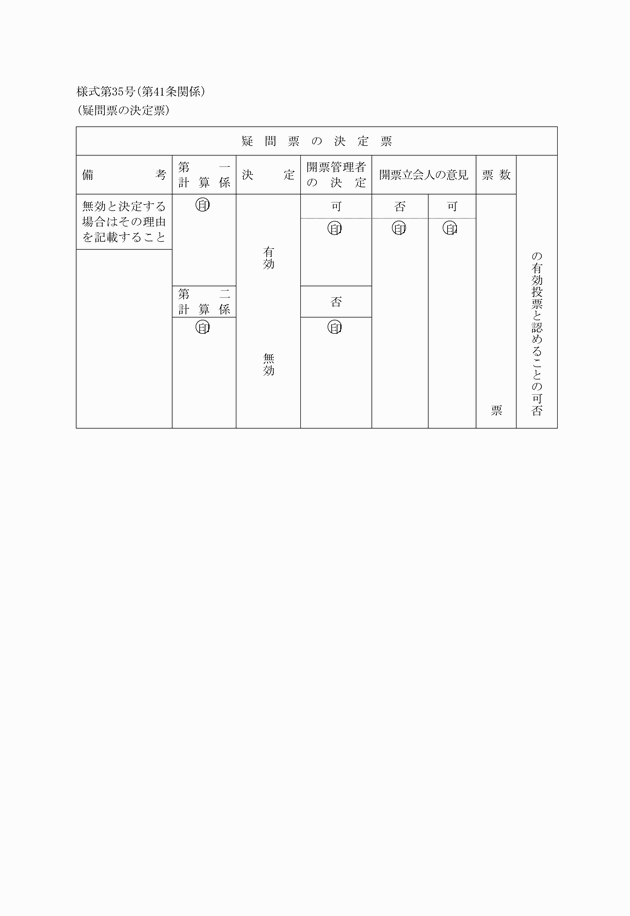

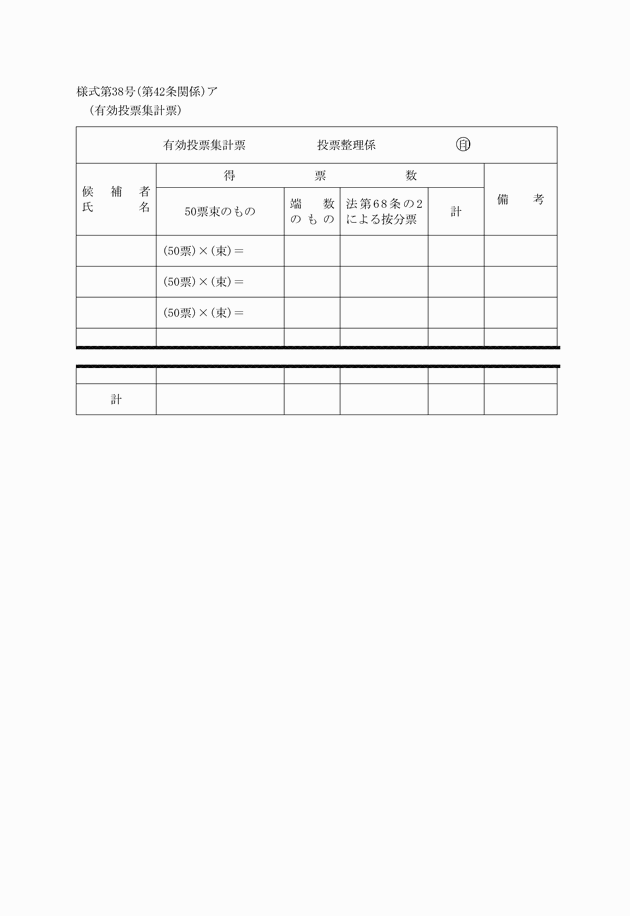

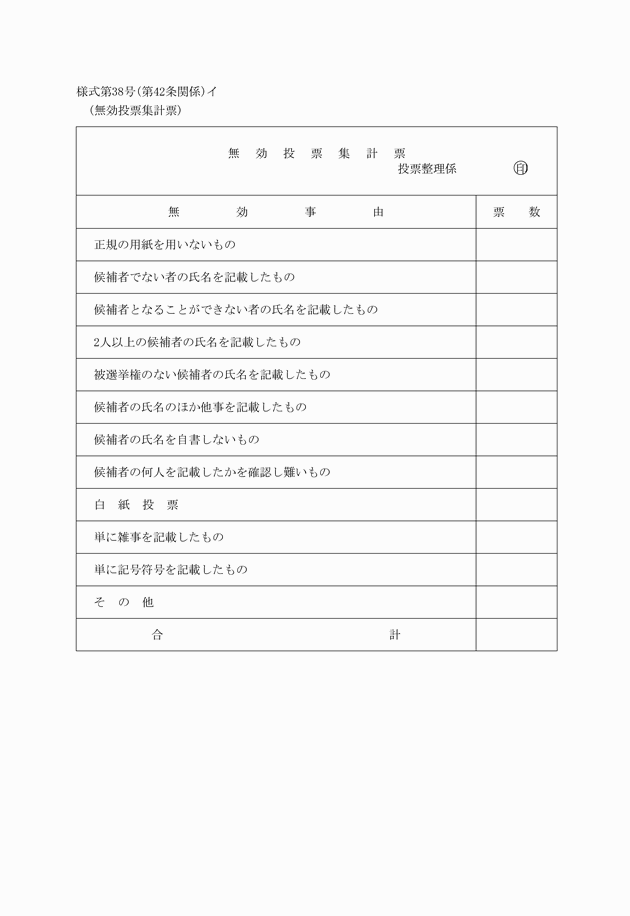

第42条 選挙長は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第38号の投票集計表に記入し計算しなければならない。

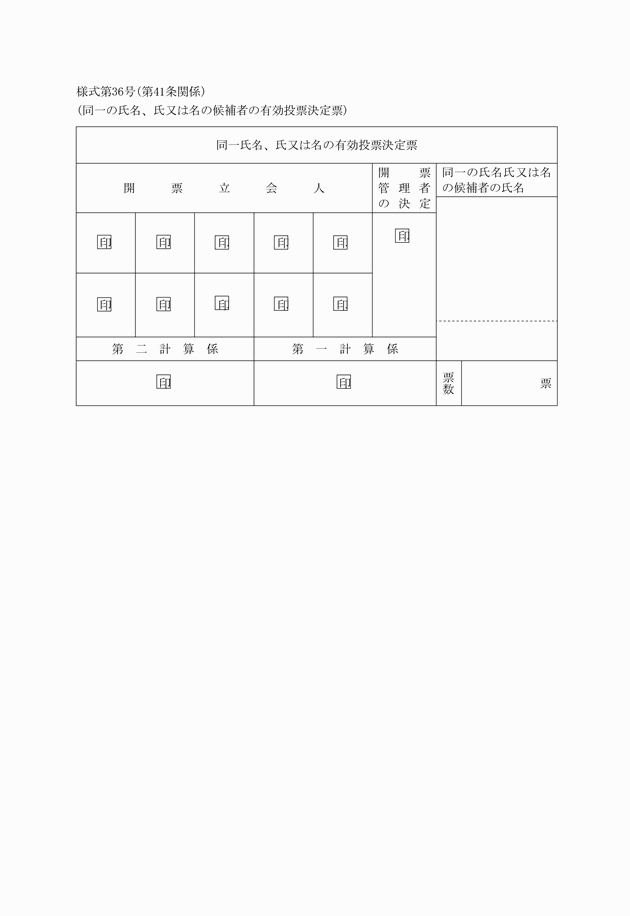

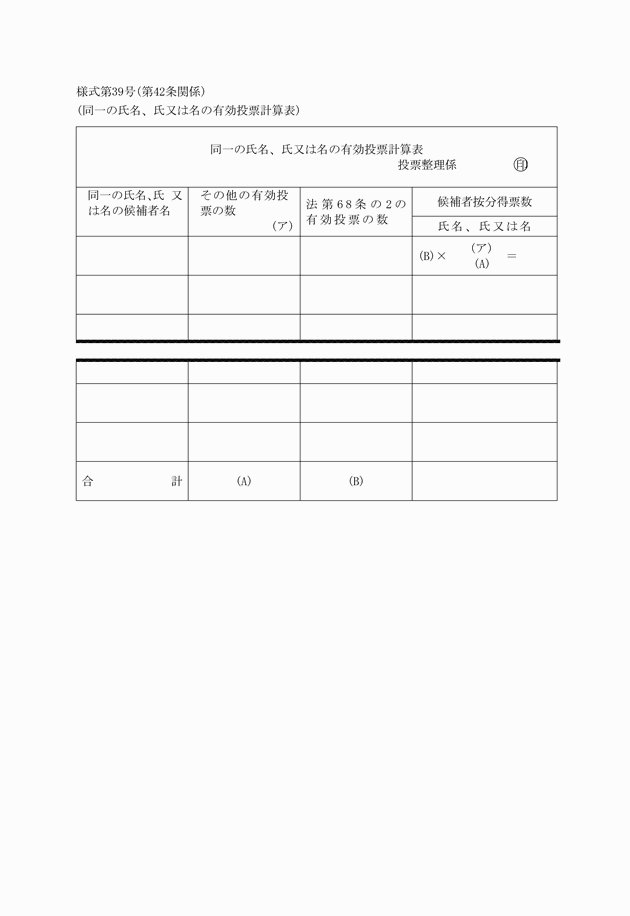

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第39号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

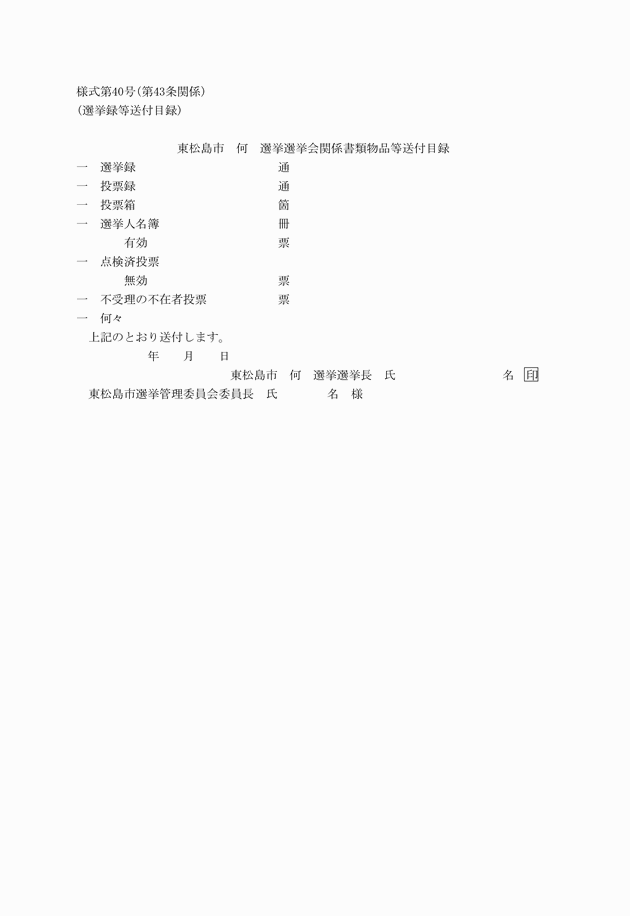

(選挙録等の送付)

第43条 選挙長は、令第85条の規定により選挙録及び選挙会に関する書類を送付するときは、様式第40号によりしなければならない。

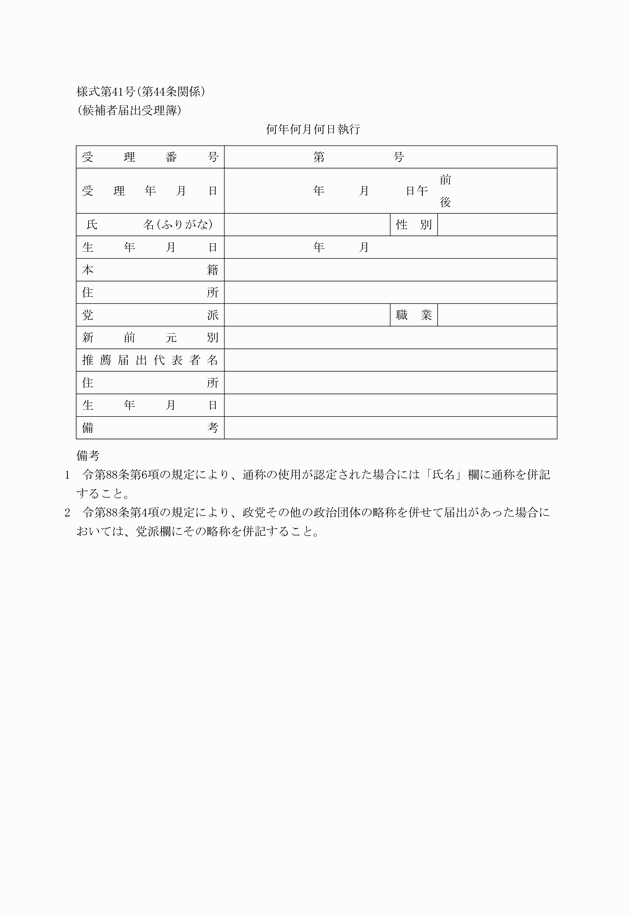

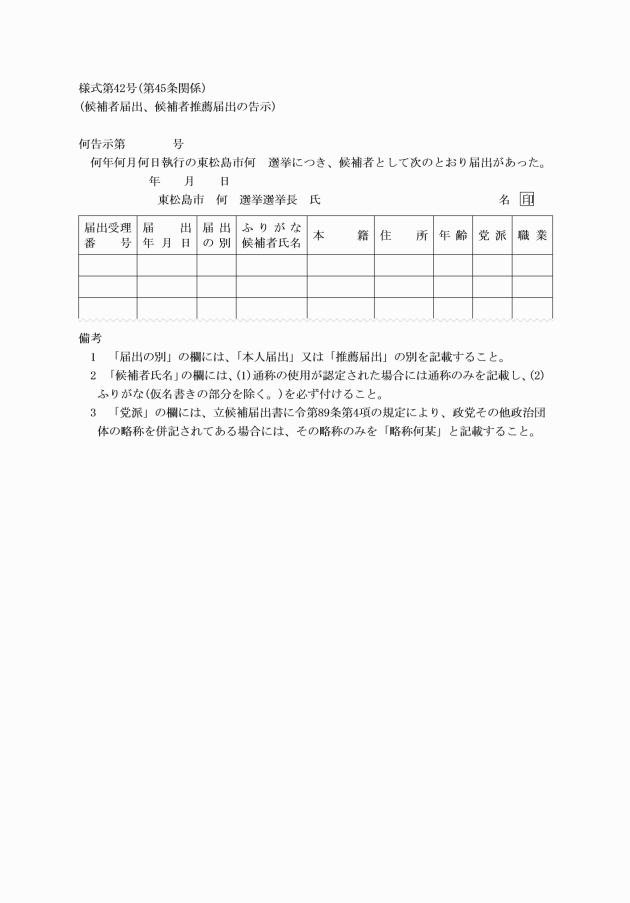

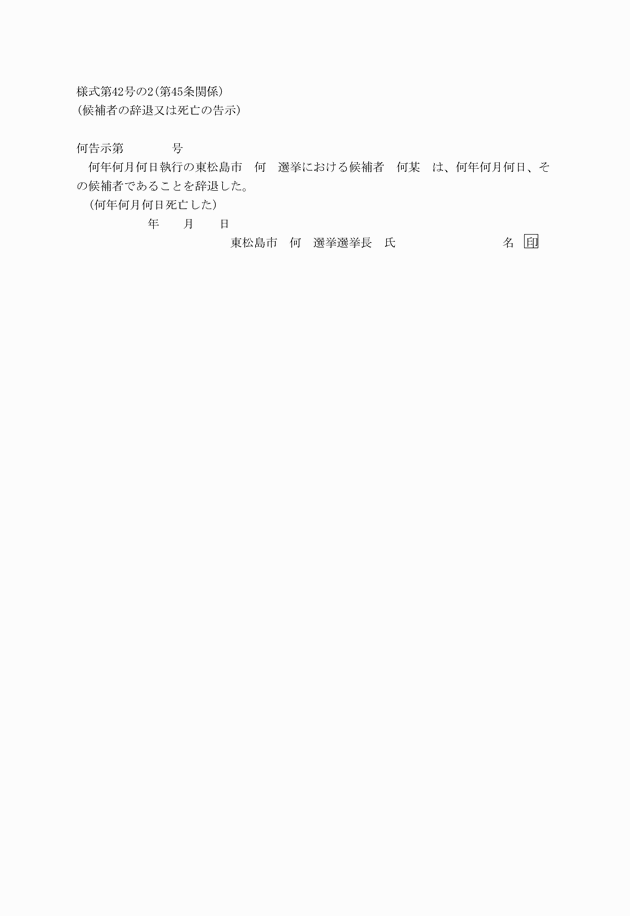

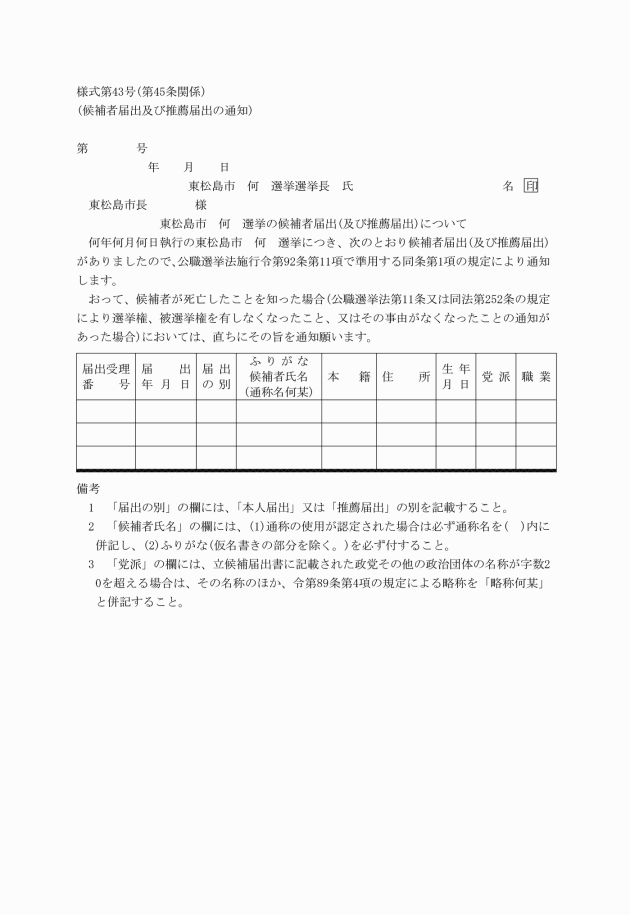

(候補者届出受理簿)

第44条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは、様式第41号に準じて候補者届出受理簿を作成しなければならない。

2 令第92条第11項で準用する同条第2項の規定により投票管理者に通知するときは、様式第44号に準じてしなければならない。

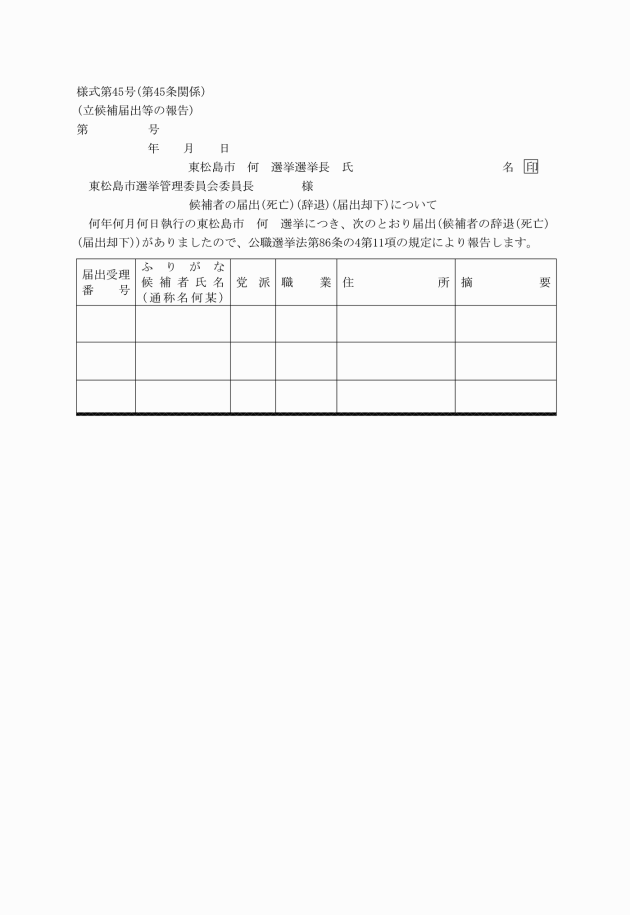

3 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、辞退、死亡及び届出の却下等の旨を選挙管理委員会に報告するときは、様式第45号に準じてしなければならない。

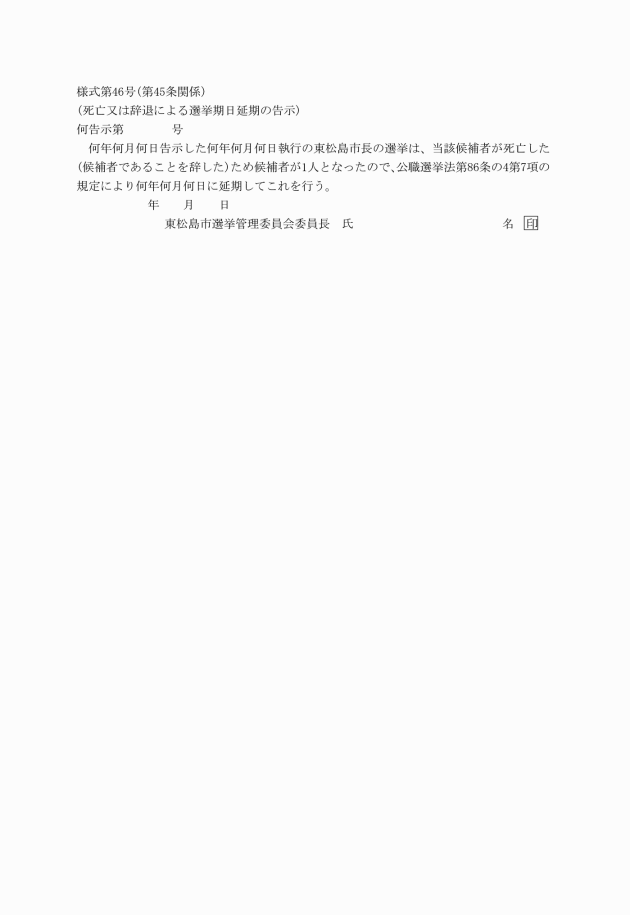

4 法第86条の4第7項の規定による告示は、様式第46号に準じてしなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

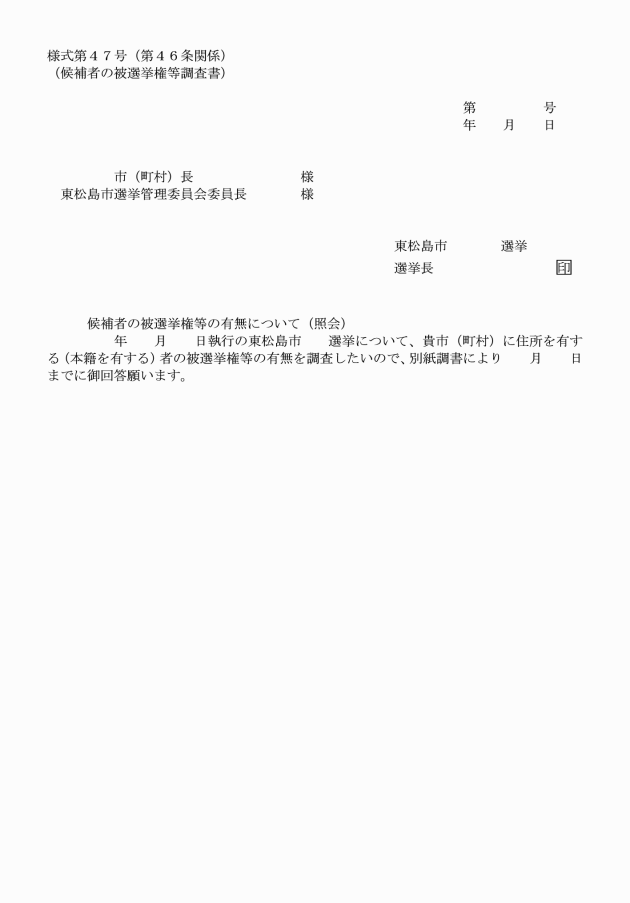

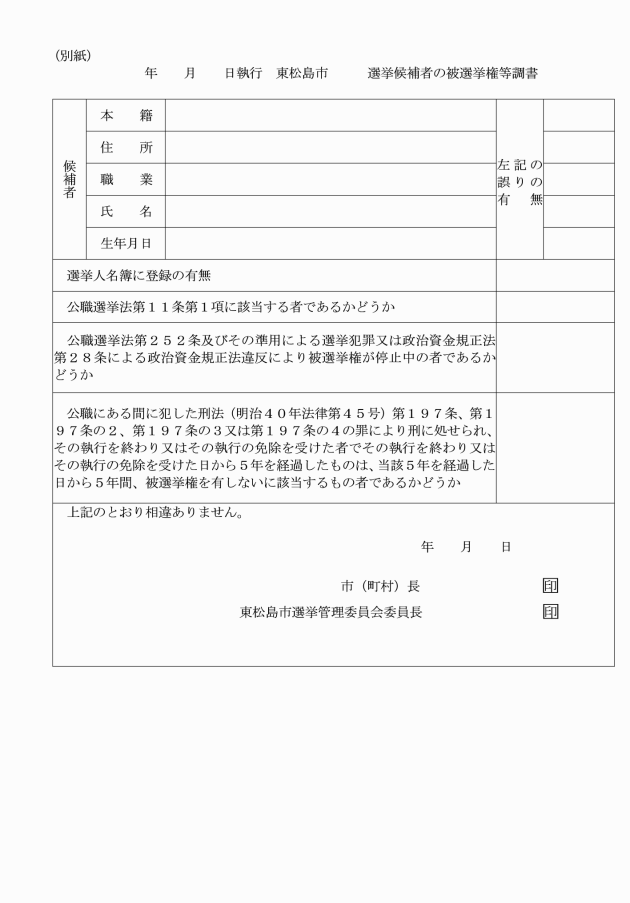

第46条 選挙長は、候補者の被選挙権等について様式第47号による調査書により市長、選挙管理委員会及び本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第47条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数、その他選挙の次第を選挙管理委員会に報告するときは、様式第48号に準じてしなければならない。

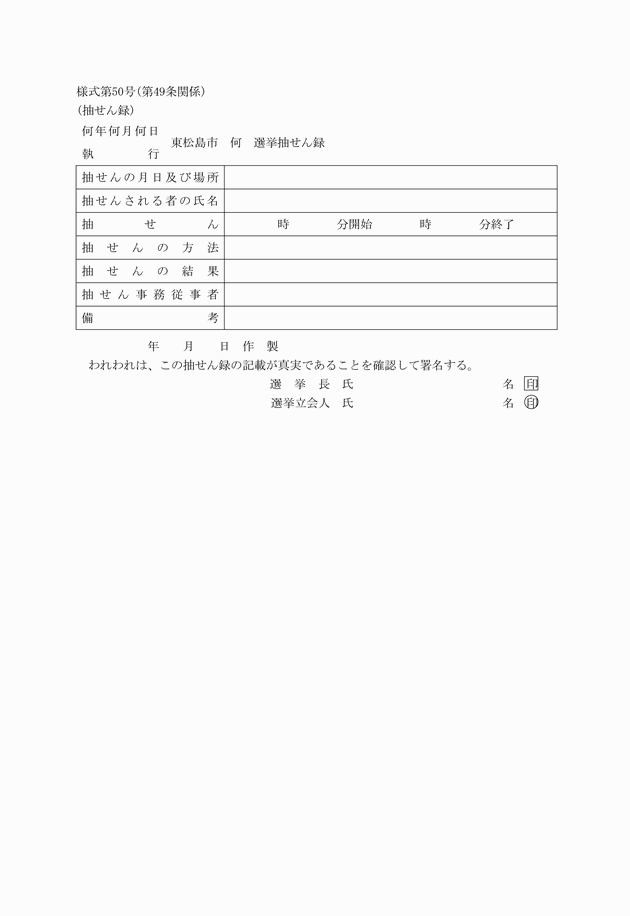

(同点者の場合のくじ)

第49条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第50号に準じてくじに関する次第を記録し、選挙立会人とともに署名しなければならない。

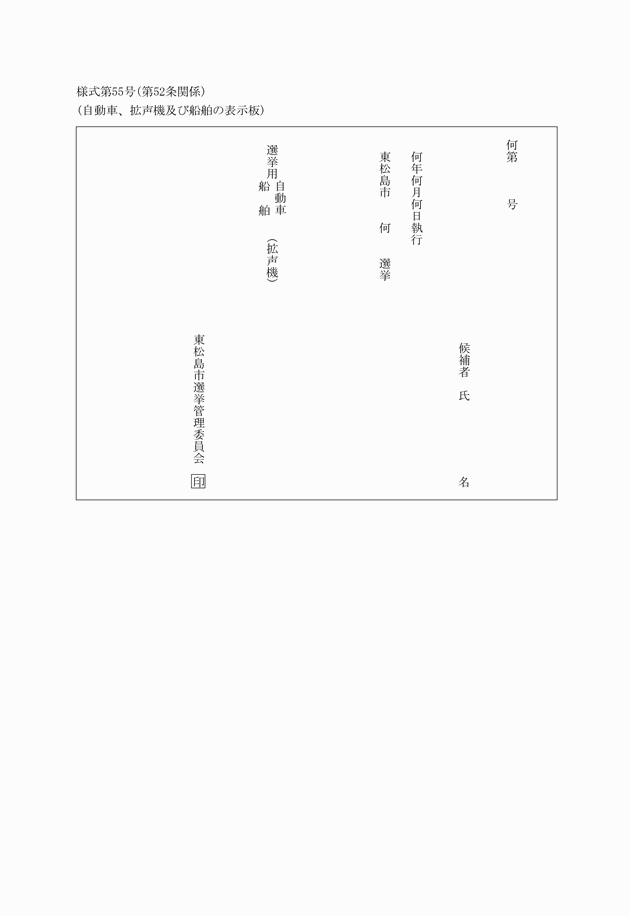

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第52条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第55号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したために、その再交付を受けようとするときは、選挙管理委員会に対しその旨を証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合、及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

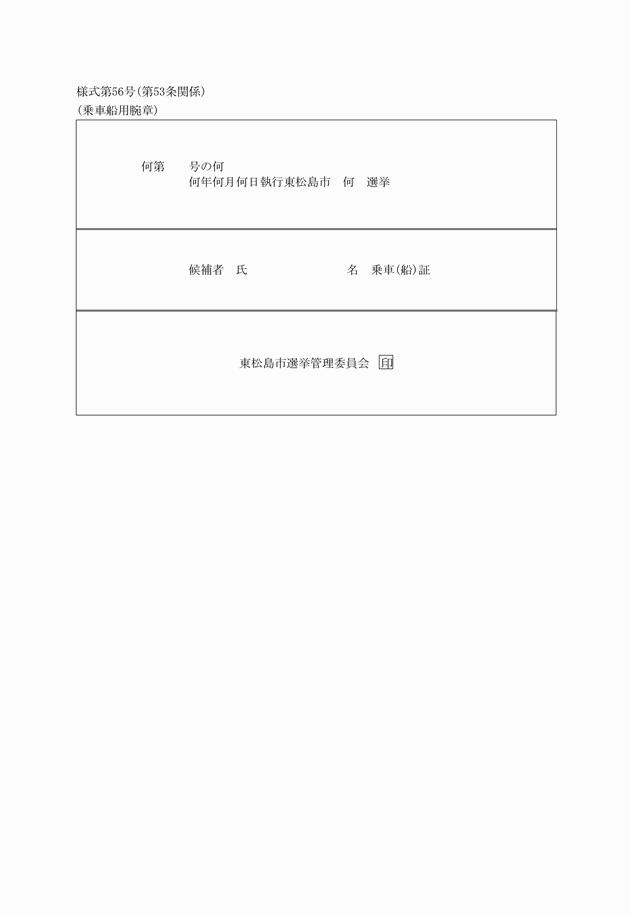

(乗車、乗船用腕章)

第53条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事するものが着用する腕章は、選挙管理委員会が交付する様式第56号の腕章を用いてしなければならない。

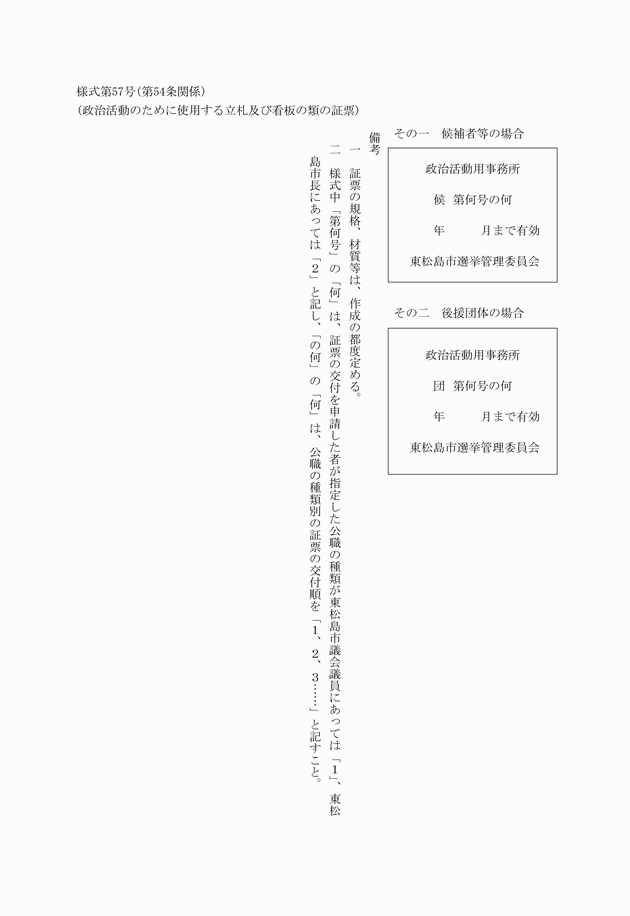

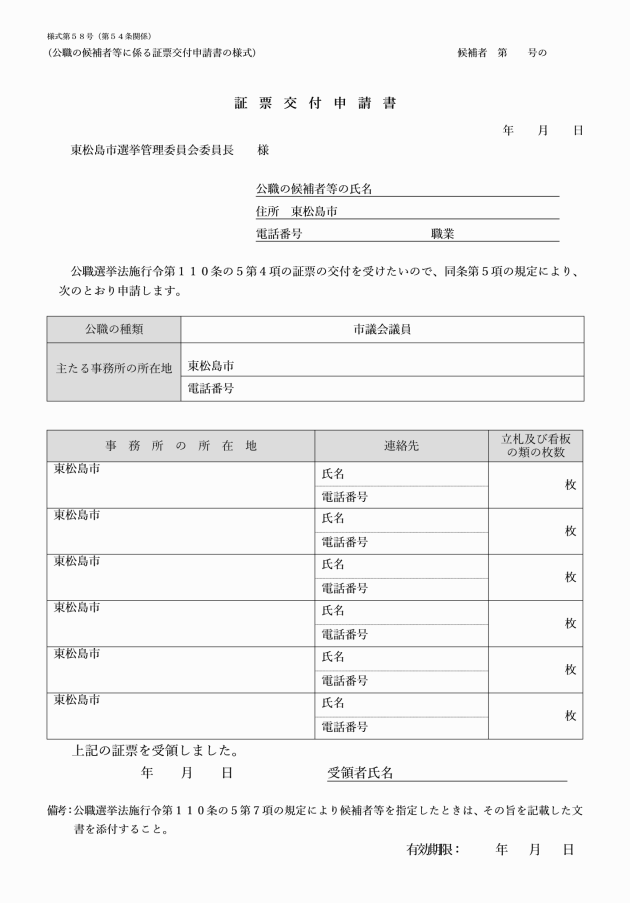

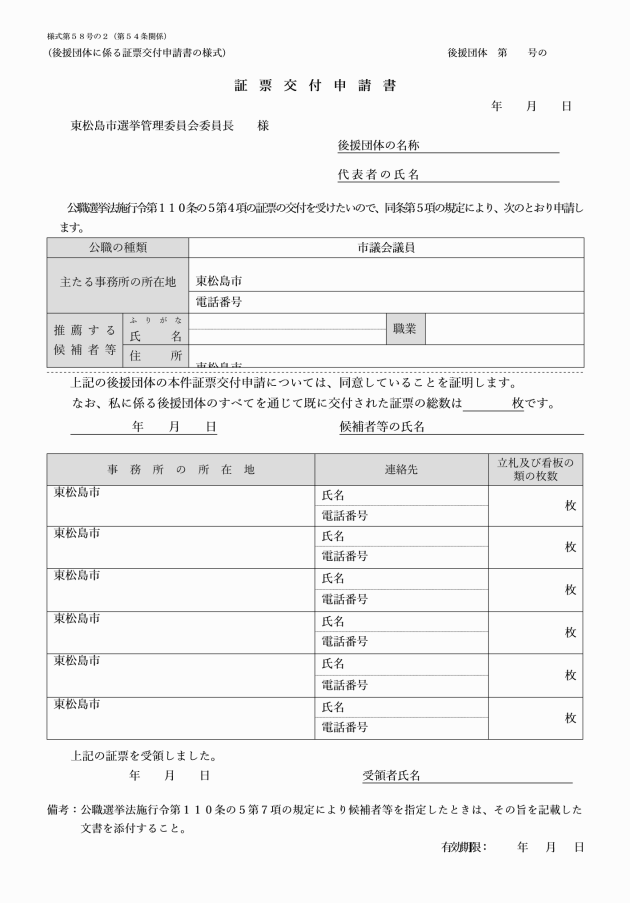

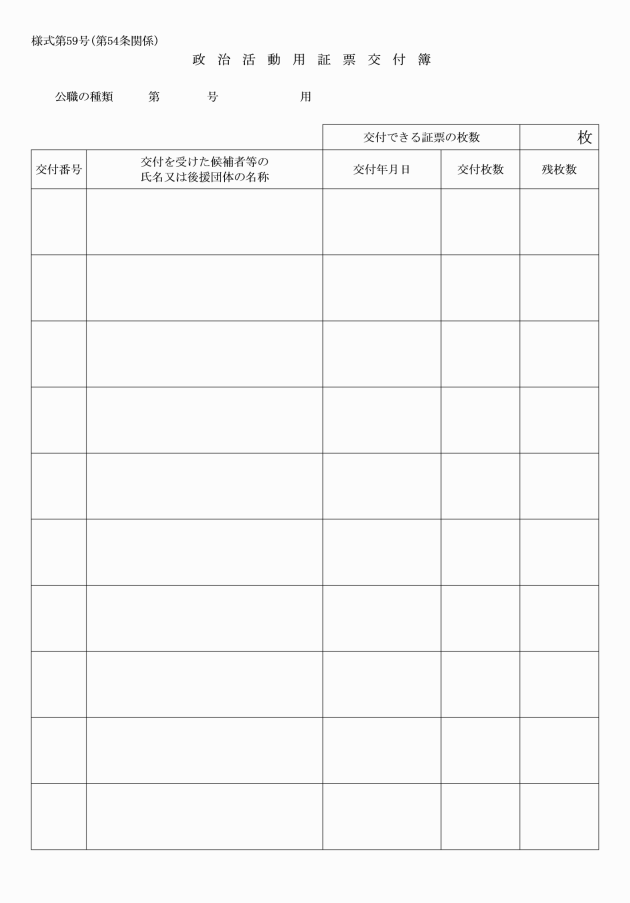

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第54条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第57号により選挙管理委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会が別に定める。

4 第1項の証票の交付を受けた者が、当該証票の交付を申請する際に、表示した公職の種類以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はり付けておかなければならない。

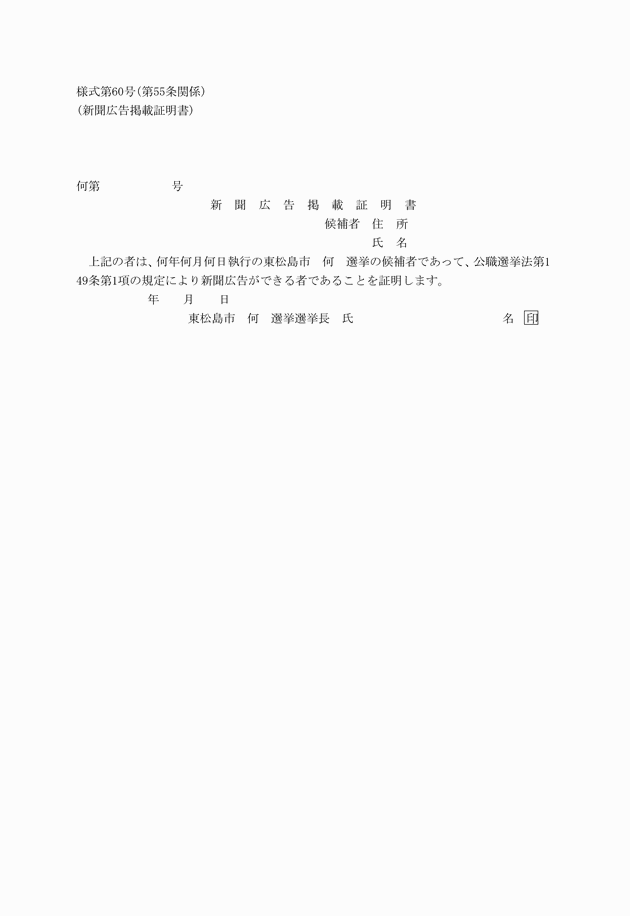

(新聞広告)

第55条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第60号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

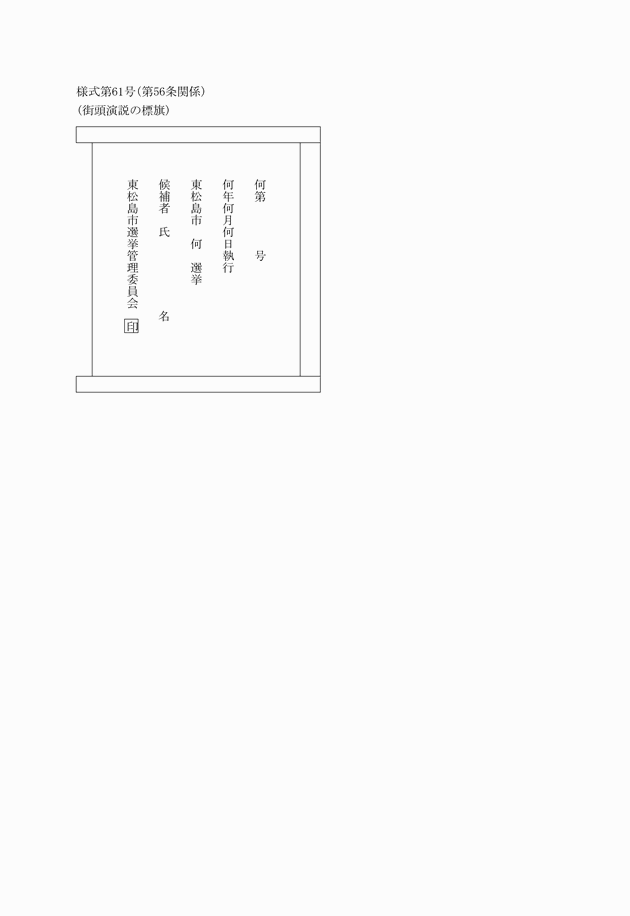

(街頭演説の標旗)

第56条 法第164条の5第2項の規定により選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第61号による。

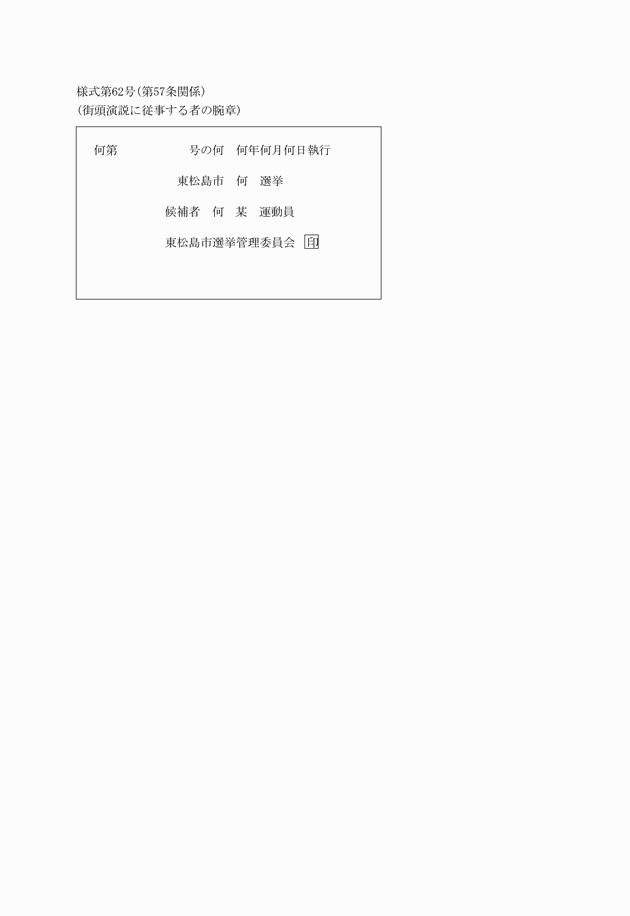

(街頭演説の腕章)

第57条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、選挙管理委員会が交付する様式第62号の腕章を用いなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第58条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第59条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、選挙管理委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧は、選挙管理委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、丁寧に取り扱い、指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

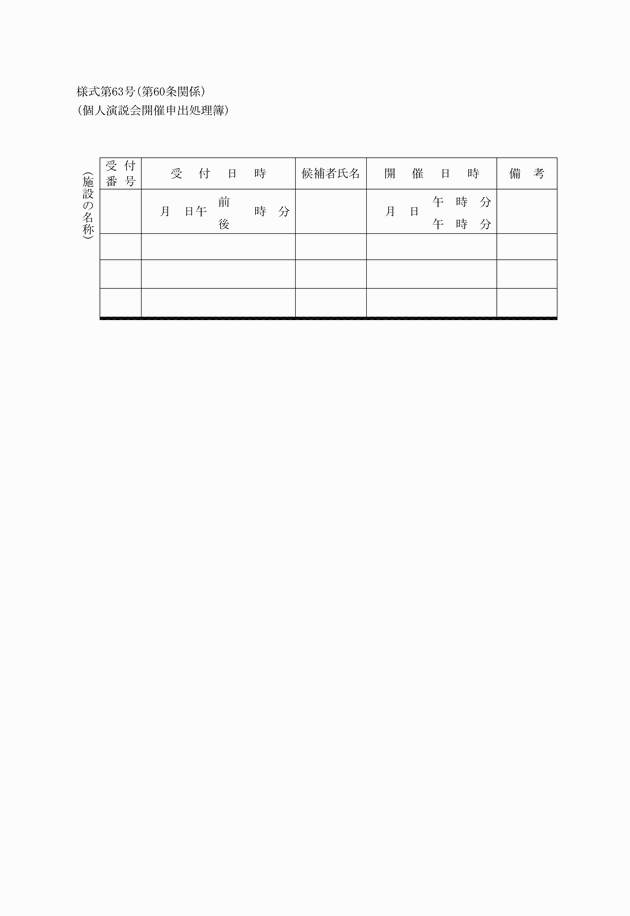

(個人演説会開催申出処理簿)

第60条 法第163条の規定による申出があったときは、選挙管理委員会は、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第63号による個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

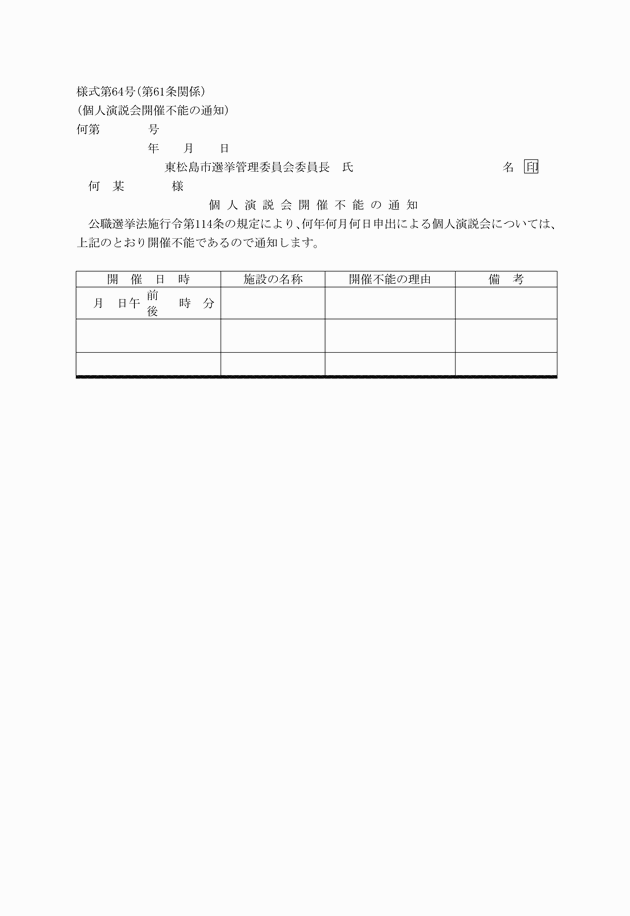

(個人演説会開催不能の通知)

第61条 令第114条の規定による通知は、様式第64号に準じてしなければならない。

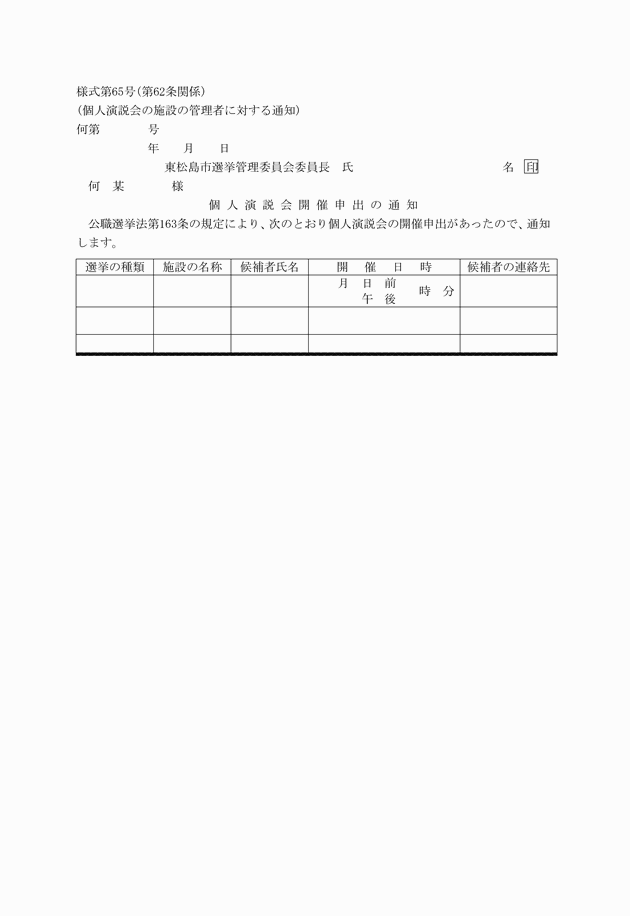

(個人演説会の施設の管理者に対する通知)

第62条 令第115条の規定による通知は、様式第65号に準じてしなければならない。

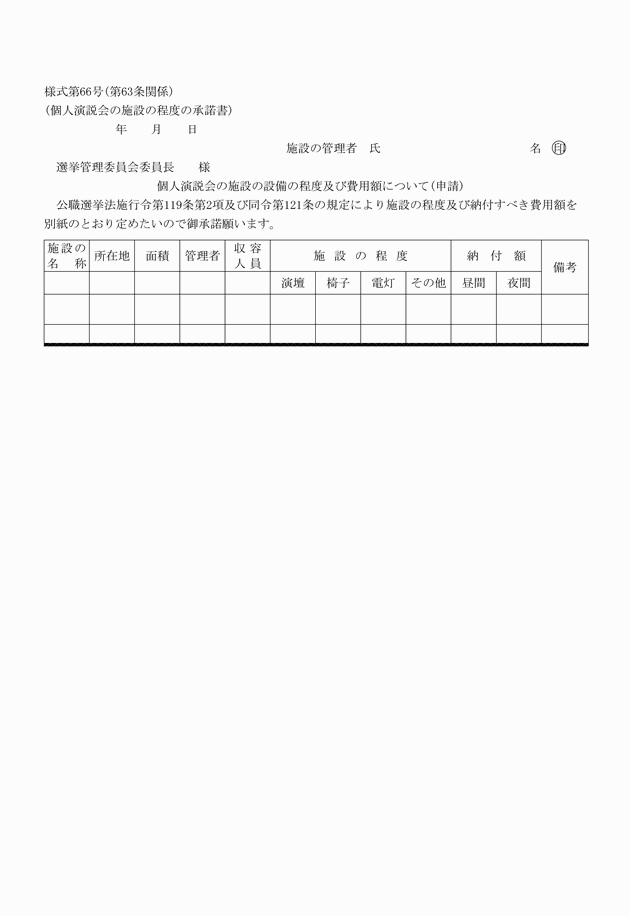

(個人演説会の設備の程度の承諾等及び公表)

第63条 個人演説会の施設の設備の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項又は令第121条の規定による承諾又は承認を受けようとするときは、様式第66号に準じて作成した申請書を提出しなければならない。

(個人演説会の施設の使用制限)

第64条 法第161条第1項の規定により個人演説会を開催することができる施設であっても投票所に充てるときは、投票日の前日は使用することができない。

(施設使用不能通知)

第65条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により候補者が施設を使用することができなくなったときは、直ちにその旨を選挙管理委員会及び個人演説会の開催申出者に通知しなければならない。

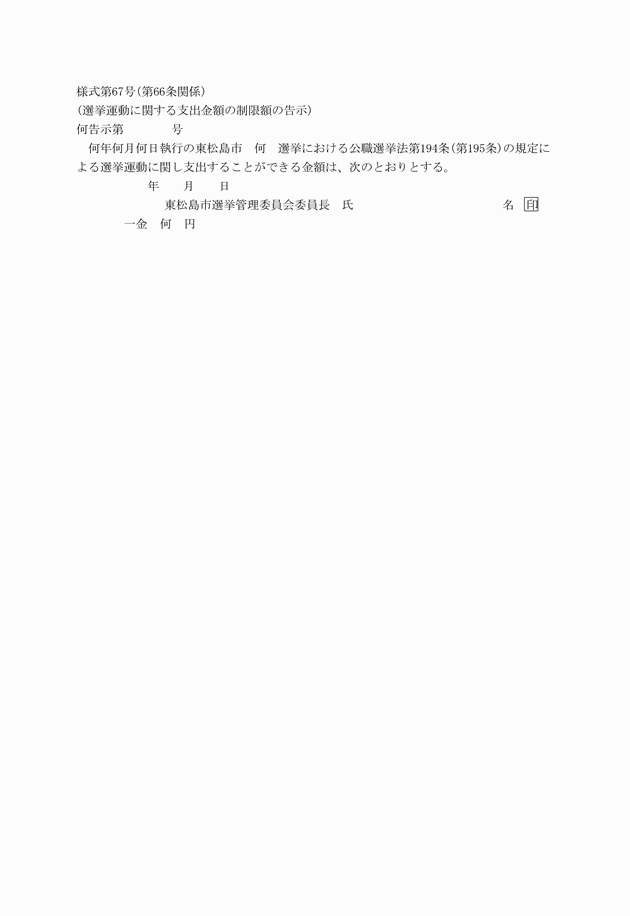

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第66条 選挙管理委員会は、法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第67号に準じてしなければならない。

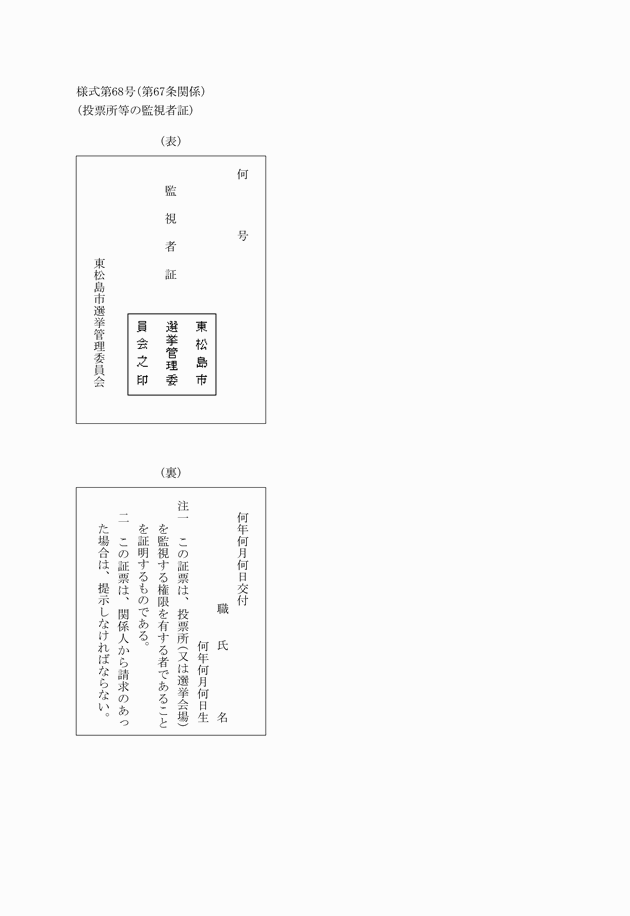

(投票所等の監視者証)

第67条 法第58条の規定により投票所を監視する職権を有する者で投票所に出入りしようとする者は、様式第68号により選挙管理委員会が交付するその職務を指定された者であることを証明する監視者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

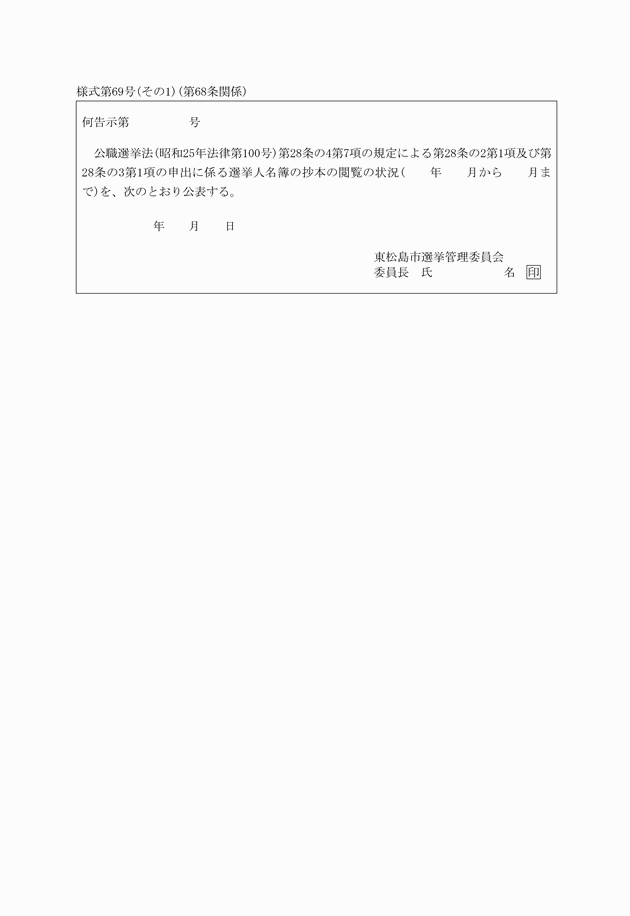

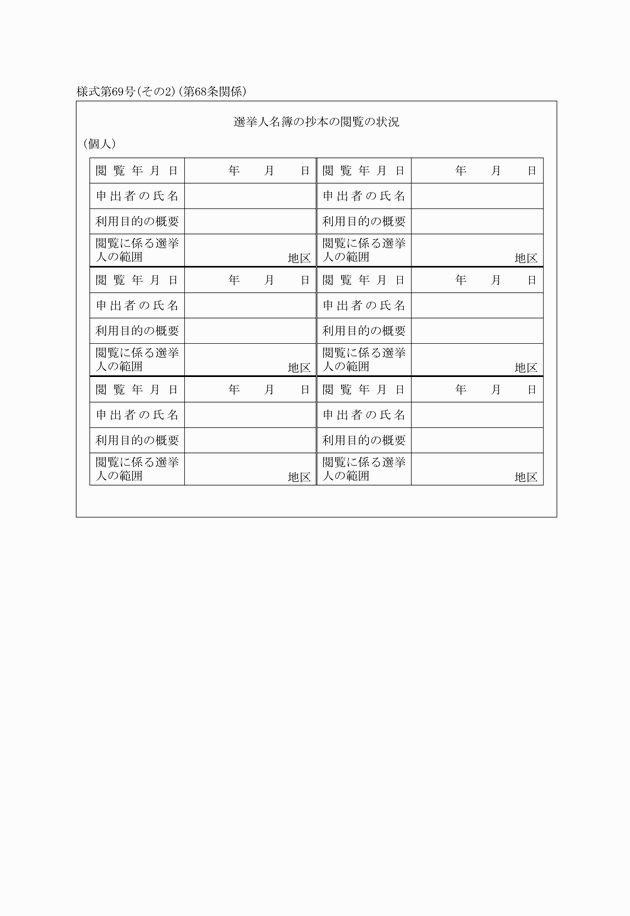

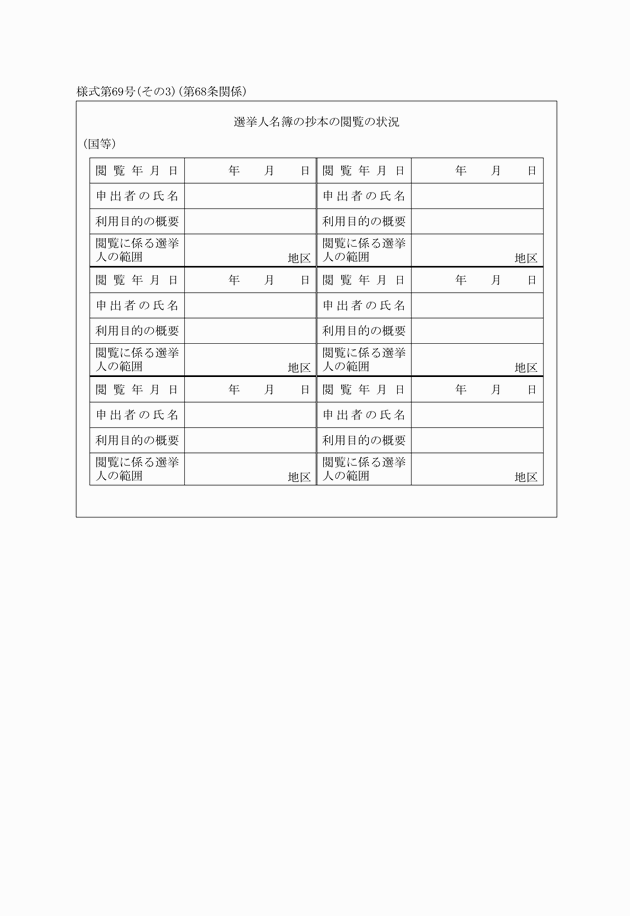

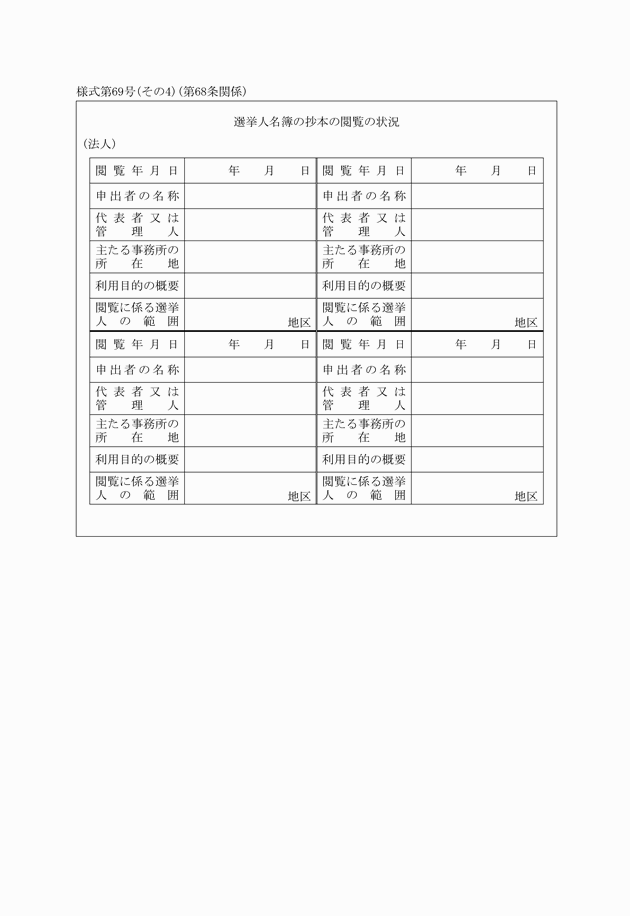

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第68条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものは除く。)につき公表しなければならない。

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年11月1日選管訓令甲第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成22年4月21日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月15日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成26年11月14日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成28年5月12日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成29年12月19日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和元年7月3日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和2年9月18日選管訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和3年2月5日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年5月11日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年11月1日選管訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月1日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和6年10月1日選管訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

投票区名 | 投票区の区域 |

第1投票区 | 上町一、上町二、上町三、駅前、北区官舎の区域 |

第2投票区 | 河戸、四反走、西新町、上河戸一、上河戸三、上河戸四、小松南、二反走、道地の一部、立沼、上小松の一部の区域 |

第3投票区 | 上河戸二、若葉、大溜、東大溜、あおい一、あおい二、あおい三、谷地の一部の区域 |

第4投票区 | 下町一、下町二、下町三、下町四、下町五、作田浦、下浦の区域 |

第5投票区 | 関の内一、関の内二、関の内三、浜須賀、松島基地(南浦官舎を含む。)の区域 |

第6投票区 | 鹿妻一、鹿妻二、道地の一部の区域 |

第7投票区 | 上小松の一部、沢田、前里、手招、前柳の区域 |

第8投票区 | 下小松、谷地の一部、五味倉の区域 |

第9投票区 | 貝殻塚一、貝殻塚二、貝田、筒場の区域 |

第10投票区 | 上納、横沼東、横沼西、横沼一、横沼二、みそらの区域 |

第11投票区 | 照井、御下、中東、寺、六槍、八幡、裏、横関の区域 |

第12投票区 | 南一、南二、南四、南五、南六、南緑、南新一、南新二の区域 |

第13投票区 | 南三、新川前、柳西の区域 |

第14投票区 | 柳北、柳上、柳下の区域 |

第15投票区 | 表、中、小分木、大島の区域 |

第16投票区 | 小松台、塩入、裏一、裏二の区域 |

第17投票区 | 小野、根古、高松、新田の区域 |

第18投票区 | 西福田、肘曲の区域 |

第19投票区 | 上下堤、川下の区域 |

第20投票区 | 牛網、浜市の区域 |

第21投票区 | 浅井、中下、新町、洲崎、亀岡、東名、新東名、大塚、野蒜ケ丘一、野蒜ケ丘二、野蒜ケ丘三の区域 |

第22投票区 | 宮戸の区域 |

別表第2(第11条関係)(投票所の配置図)

その1 選挙が1つの場合

その2 選挙が2つで投票箱を1つ設けた場合

その3 選挙が2つで投票箱を2つ設けた場合

別表第3(第37条関係)(選挙会場の配置)

その1 選挙が1つの場合

その2 選挙が2つの場合

その3 無投票の場合

様式第3号 削除

様式第24号 削除