○東松島市特別障害者手当等支給事務処理要綱

平成17年4月1日

訓令甲第94号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 受給資格の認定請求(第11条―第14条)

第3章 受給資格の審査(第15条―第20条)

第4章 所得状況の審査等(第21条―第24条)

第5章 氏名又は住所の変更(第25条・第26条)

第6章 受給資格の喪失(第27条―第29条)

第7章 手当の支払等(第30条―第35条)

第8章 雑則(第36条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)に基づく福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。以下障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の処理方法については、法、法律第34号、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の認定請求者、届出人その他の関係者に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の認定請求者、届出人その他の関係者から提出された認定請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(口頭による請求等)

第3条 認定請求者又は届出人等が認定請求書又は届書等を作成することができない特別の事情があると認めたときは、職員に当該認定請求者又は届出者等の口頭による陳述を聴取させて、所定の認定請求書又は届書等の様式に従った聴取書を作成させるとともに、これを当該陳述者に読み聞かせた上で、当該陳述者及び当該聴取職員に聴取書に記名させることにより、当該認定請求書又は届書等の受理に代えることができるものとする。

(備付帳簿等)

第4条 特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、第6号については、同一の帳簿として差し支えないものとする。

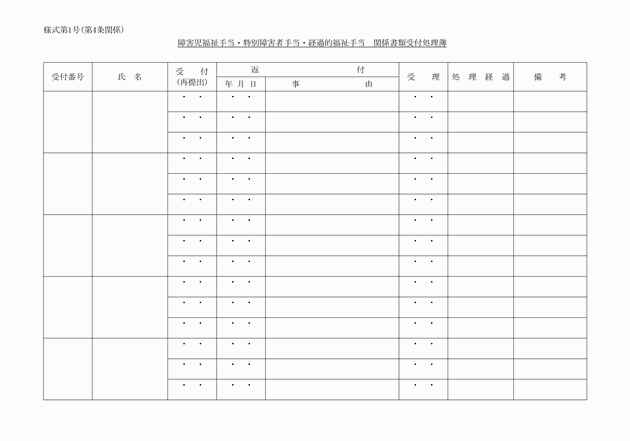

(1) 特別障害者手当等関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

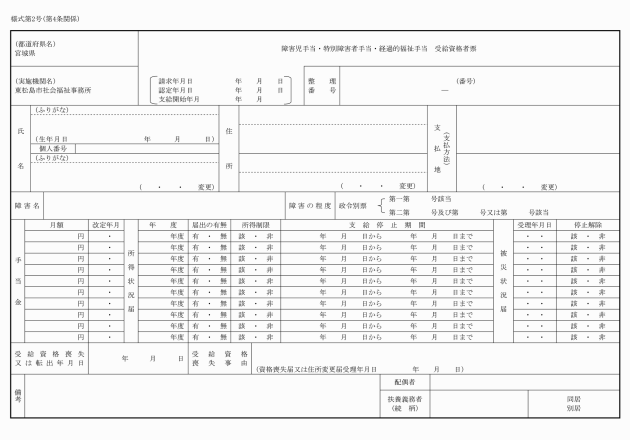

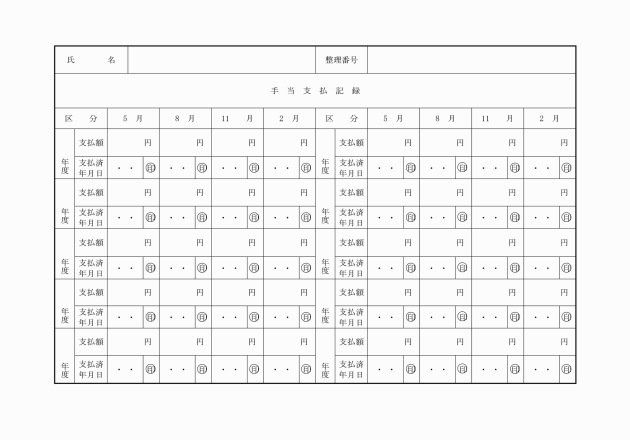

(2) 特別障害者手当等受給資格者票(様式第2号。以下「受給資格者票」という。)

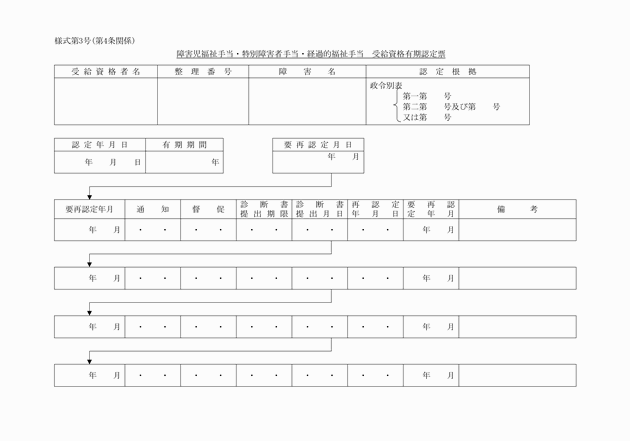

(3) 特別障害者手当等受給資格有期認定票(様式第3号。以下「有期認定票」という。)

(4) 特別障害者手当等支給停止簿(以下「支給停止簿」という。)

(5) 特別障害者手当等支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

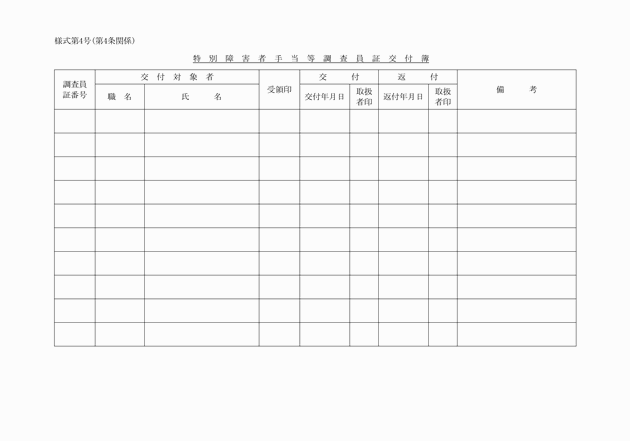

(6) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第5条 受付処理簿は、特別障害者手当等に係る次に掲げる書類の受付処理状況を手当ごとに受付順に整理するものとする。

(1) 認定請求書

(2) 有期認定用診断書

(3) 定時の所得状況届

(4) 被災状況書

(5) 氏名変更届

(6) 住所変更届

(7) 受給資格喪失届

(8) 死亡届

(受給者台帳)

第6条 受給者台帳は、現に特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に係る受給資格者票を認定順に整理番号を付すとともに、受給者の氏名の五十音順等受給者台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(有期認定簿)

第7条 有期認定簿は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「認定基準」という。)の第1の8の規定により期間を定めて認定(以下「有期認定」という。)した受給資格者に係る有期認定票を要再認定年月順に作成する等有期認定簿の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第8条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給資格者票を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第9条 支給廃止簿は、受給資格喪失者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者票を、当該届出を受理した日の属する年度ごとに編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第10条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定請求

(認定請求権者)

第11条 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定請求は、受給資格の認定を受けようとする者(以下「受給資格被認定者」という。)本人のほか、民法(明治29年法律第89号)上の法定代理人又は任意代理人が本人に代わって認定請求することができるものとする。この場合において、未成年者であっても、意思能力を有する限り親権者の同意を必要としないものとするが、未就学児の場合には、親権者による代理請求が望ましいものとする。

2 標準化された知能検査による知能指数がおおむね20以下の知的障害者の場合には、前項の規定にかかわらず、親権者又は後見人による代理請求とするものとする。

(認定請求方法)

第12条 前条の規定による受給資格の認定請求者は、規則第2条又は第15条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、提出するものとする。

(1) 受給資格被認定者の属する世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号及び第5号に掲げる事項を記載したものに限る。以下同じ。)

(2) 受給資格被認定者の戸籍の謄本又は抄本(受給資格被認定者と扶養義務者の続柄が前号の住民票の写しにより判明する場合を除く。)

(3) 受給資格被認定者が法第2条第2項又は第3項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が次に掲げる傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真

ア 呼吸器系結核

イ 肺えそ

ウ 肺のうよう

エ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)

オ 心臓疾患

カ その他認定又は審査に際し必要と認められるもの

(4) 受給資格被認定者並びにその配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に認定請求するときは、前々年とする。)の所得等に関する障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)

(5) 所得状況届に記載された所得の額、扶養親族等の有無及び数等についての市長の証明書並びに市長が証明した事項以外の記載事項についての当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 震災、風水害、火災等により、自己若しくは所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する自己の控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅、家財等の財産の被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下「財産被害額」という。)が当該財産の価格のおおむね2分の1以上となる者がいるときは、障害児福祉手当被災状況書又は特別障害者手当被災状況書

(7) 前条の規定により受給資格被認定者に代わって認定請求するときは、法定代理人にあっては親権者又は後見人であることを証する書類(住民票により確認できる場合を除く。)、任意代理人にあっては認定請求に関する委任状

(8) 障害児福祉手当被災状況書又は特別障害者手当被災状況書に記載された事項についての市長の証明書及び市長が証明した事項以外の記載事項についての当該事実を明らかにすることができる書類

(1) 配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(2) 扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、かつ、受給資格被認定者の生計を現に維持している者とする。

(3) 扶養親族等の数は、課税台帳上の扶養親族等の数によるものとする。

3 第1項第6号に規定する自己とは、次のとおりとする。

(1) 受給資格被認定者の所得により所得制限に該当するときは、当該受給資格被認定者

(2) 受給資格被認定者の配偶者の所得により所得制限に該当するときは、当該配偶者

(3) 受給資格被認定者の扶養義務者の所得により所得制限に該当するときは、当該扶養義務者

(認定請求事務の簡素化)

第13条 障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る受給資格認定請求手続については、昭和60年12月28日社更第160号「特別障害者手当制度の創設等について」(厚生省社会局長・児童家庭局長通知)の第2に基づき、可能な限り、事務の簡素化及び認定請求者又は届出人等の負担の軽減を図るものとする。

(認定請求書の処理)

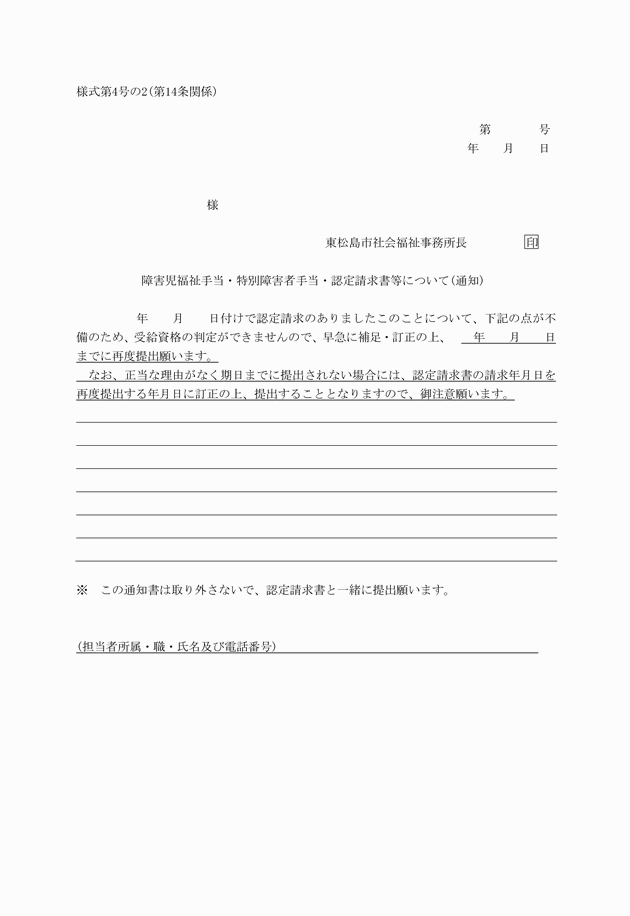

第14条 第12条の規定による認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名欄に受給資格被認定者の氏名を、受付欄の上段に認定請求年月日を、同欄の下段に受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記載すること。

(3) 第12条第1項の規定により認定請求書に添付する書類のうち、規則第18条の規定により省略されている書類があるときは、認定請求書の備考欄に当該書類名を記入すること。

(4) 認定請求書等に補正できない程度の不備があると認めたときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入し、当該認定請求書等を認定請求者に返付すること。

(6) 前号の規定により返付した認定請求書等が再提出期限を経過しても提出されないときは、電話等により督促するとともに、その旨を受付処理簿の処理経過欄に記入すること。

(7) 第5号の規定により返付した認定請求書等が補正の上、再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(8) 再提出された認定請求書等を点検の結果、不備がないと認めたときは、第2号の規定の例により処理すること。

2 前項第2号の規定により受理した認定請求書を、受理した日から起算して45日以内に処理するよう努めるものとする。

第3章 受給資格の審査

(審査)

第15条 障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の審査は、前条第3号の規定により受理した認定請求書等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 受給資格被認定者の障害の程度の認定基準への適合の有無

(2) 受給資格被認定者、配偶者及び扶養義務者の住所地の所管区域該当の有無

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当)

(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は規則前条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当)

2 前項の受給資格を審査するに当たり、特に必要があると認めたときは、次の措置を執ることができるものとする。

(1) 法第36条に規定する調査等(特別障害者手当等調査員証を必ず携行させること。)又は法第37条に規定する資料提供依頼等

(2) 障害の程度に関する医学的専門的判断を必要とするときの嘱託医の意見の聴取

3 第1項の審査を行うに当たり、適正な運営を図るための設置要綱等を定め、関係職員等で構成する審査会を設置することができるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

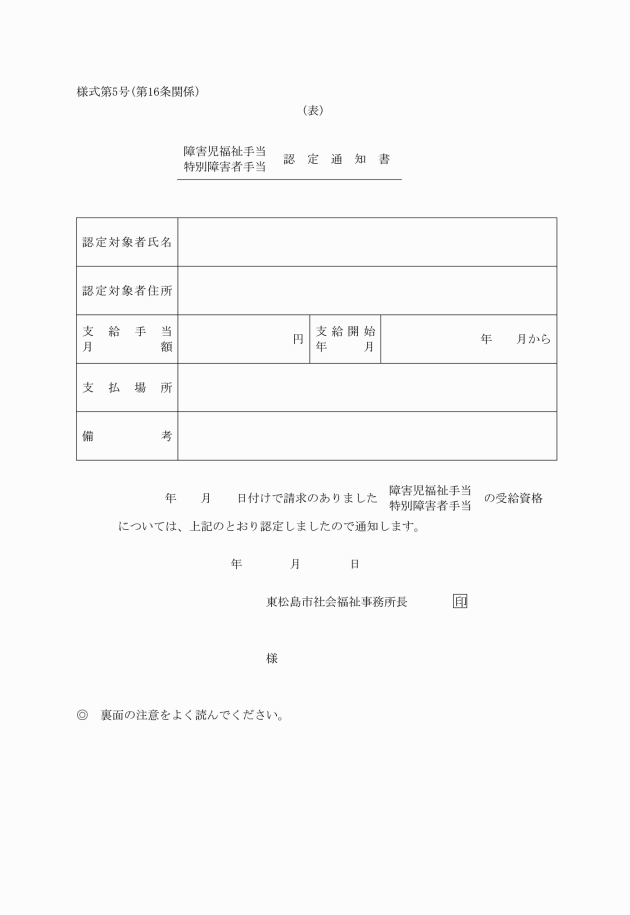

第16条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定した(有期認定を除く。)ときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定・却下欄に認定の旨、認定通知年月日及び支給開始年月を、備考欄に受給資格認定の根拠を記入すること。

(2) 受給資格者票を作成し、受給者台帳に編入すること(第21条第2号に該当する場合を除く。)。

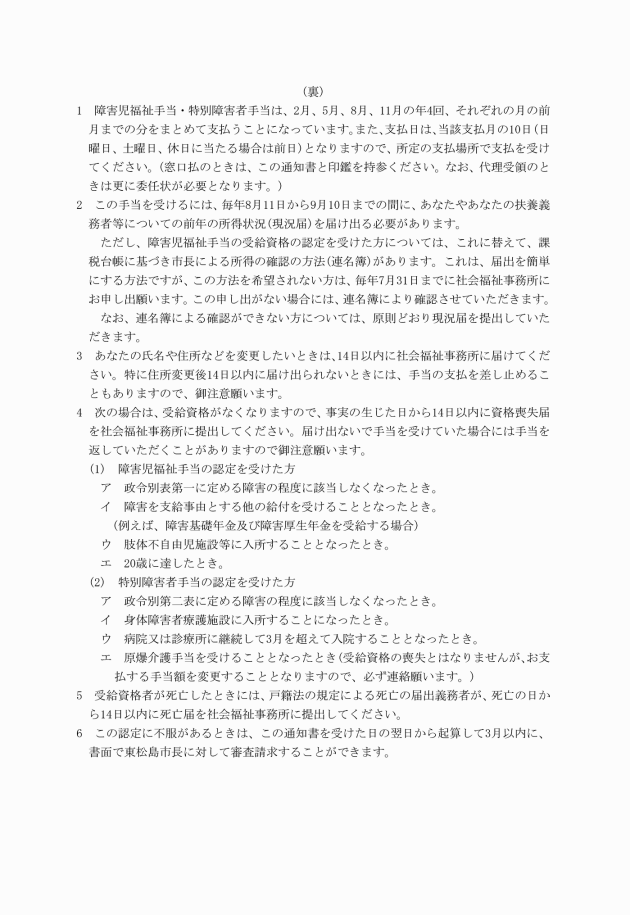

(3) 規則第3条の規定により、障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第5号。以下「認定通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び認定通知書交付年月日を記入すること。

(有期認定の処理)

第17条 第15条の規定により受給資格を審査した結果、有期認定となったものについては、次により処理するものとする。

(3) 再認定の結果、再度有期認定となった場合には、受給資格者票の備考欄に要再認定年月を朱書するとともに、有期認定票に所要事項を記入すること。併せて当該受給資格者に特別障害者手当等を継続して支給する旨、及び要再認定年月を記載した文書を交付すること。また、再度有期認定の必要がなくなったときは、当該受給資格者に特別障害者手当等を継続して支給する旨を記載した文書を交付すること。

(4) 再認定の時期は、診断書等により再認定が必要と認められる時期を経過直後の1月、4月、7月又は10月(以下「再認定月」という。)とすること。ただし、療育手帳判定書による認定の場合は、当該判定書に記載された次回判定時期とする。

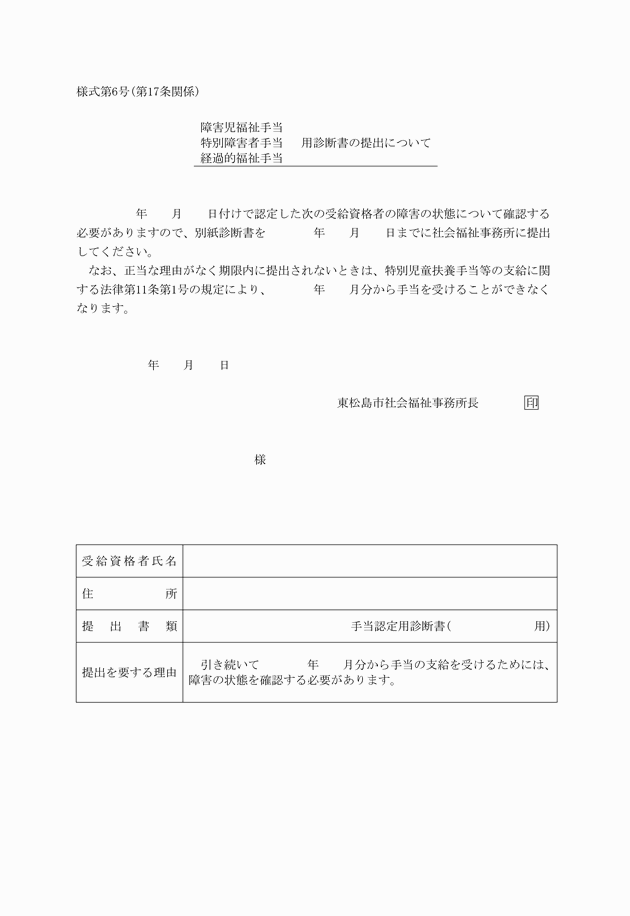

(5) 再認定用診断書等の提出期限は、再認定月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日)とし、再認定用診断書等提出通知書(様式第6号)により提出期限のおおむね1月前までに当該有期認定者、親権者又は後見人に通知すること。

(6) 再認定用診断書等が期限までに提出されなかったときは、再認定月の末日を期限とする再認定用診断書等提出通知書により、当該有期認定者、親権者又は後見人に対し、再認定用診断書等の提出について督促すること。

2 前項の規定により提出を求める診断書等は、再認定月又はその前月に作成されたものとする。

3 第1項第6号の規定による督促にもかかわらず、期限までに再認定用診断書等の提出がないときは、法第26条において準用する法第11条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第23第2項の規定による特別障害者手当等の支給停止の措置を執るものとする。

4 経過的福祉手当の受給資格者の有期認定の取扱いについては、前3項の規定の例により処理するものとする。

(受給資格を認定しない場合の処理)

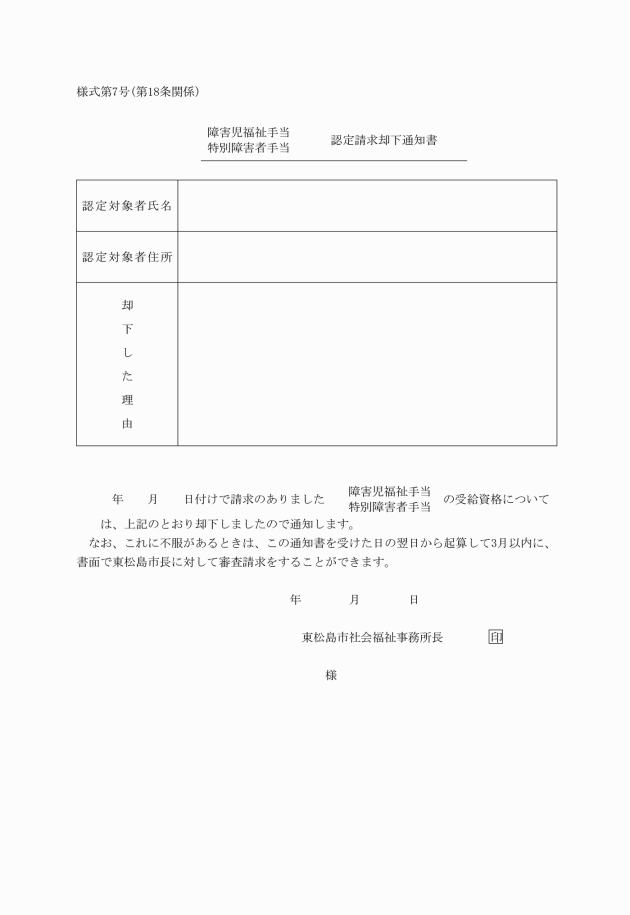

第18条 第15条の規定により審査した結果、受給資格を認定しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定・却下欄に却下の旨及び却下通知年月日を、備考欄に却下となった根拠を記入すること。

(2) 障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第7号。以下「却下通知書」という。)を認定請求者に交付すること。

(3) 前号の却下通知書の却下理由については、認定請求者がその内容を容易に理解できる程度に簡潔に記載すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨及び却下通知書交付年月日を記入すること。

(受給資格審査中における受給資格被認定者死亡等の処理)

第19条 認定請求年月日の属する月(以下「認定請求月」という。)内であって、認定通知書を交付するまでの間に、受給資格被認定者の死亡等により、明らかに受給資格が消滅していることが確認できた認定請求については、当該認定請求を却下の上、認定請求書の備考欄に「認定請求月死亡」等当該却下理由を朱書し、前条の規定の例により処理するとともに、当該受給資格の消滅を証する書類を認定請求書に添付しておくものとする。ただし、受給資格被認定者と認定請求者が同一のときは、前条第1項第2号の規定にかかわらず、却下通知書の交付を停止し、却下通知書交付停止の旨を認定通知書の備考欄及び受付処理簿の処理経過欄に記入するものとする。

2 認定請求月の翌月から認定通知書を交付するまでの間に、受給資格被認定者の死亡により、明らかに受給資格が消滅していることが確認できた認定請求(受給資格被認定者と認定請求者が同一のときに限る。)は、認定通知書の交付を停止の上、次により処理するものとする。

(1) 第27条第1項第3号の規定による未支払手当請求者がいるときは、当該請求者に対し、同項の規定による死亡届を提出させ、同項の規定の例により処理すること。

(2) 第27条第1項第3号の規定による未支払手当請求者がいないときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者から同項の規定による死亡届を提出させ、同項の規定の例により処理すること。

(受給資格認定後の確認等)

第20条 特別障害者手当認定請求時に病院又は診療所に入院中の受給資格被認定者について、その受給資格を認定した場合においては、その後の入退院の状況等を必ず確認するものとする。

2 認定済の特別障害者手当等の受給資格者について、第15条第1項各号に掲げる事項への該当の有無を少なくとも年1回以上確認するものとする。

第4章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第21条 受給資格の認定請求時において規則第2条又は第15条の規定による所得状況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号又は規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容並びに課税台帳等の公簿により確認した内容との一致の有無及び所得制限基準額超過の有無について審査すること。

(3) 第1号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

ア 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

イ 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(定時の所得状況届の処理)

第22条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第5条(規則第13条(規則第16条又は福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号。以下「改正規則」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)、第16条又は改正規則附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年8月11日から9月10日までの間に提出される定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は経過的福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 被災による支給停止の解除を受けている受給者以外のものに係る現況届は、次により処理すること。

ア 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、現況届の記載及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

ウ 受理した現況届は、前条第1号の規定の例により審査すること。

エ 現況届の審査の結果、所得制限該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入するとともに、第23条第1項の規定による支給停止の措置を執ること。

オ 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

(ア) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(イ) 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(エ) 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書交付年月日を記入すること。

(2) 被災による支給停止の解除を受けている受給者に係る現況届は、次により処理すること。

イ 現況届の審査の結果、所得制限該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、第23条第1項の規定による支給停止の措置を執るとともに、法第22条第2項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手当額を返還させること。

ウ 現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、前号のホの規定の例により処理すること。

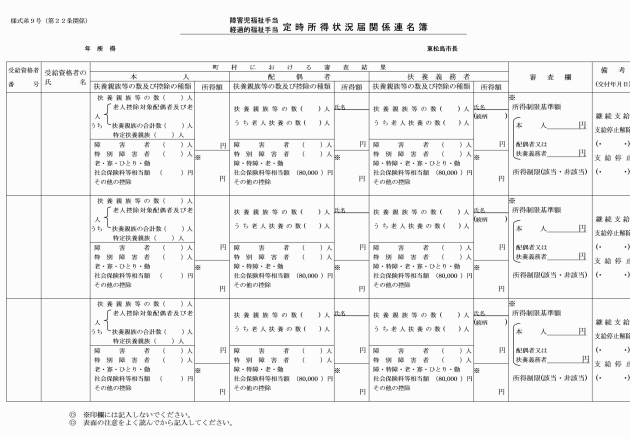

2 障害児福祉手当及び経過的福祉手当(経過的福祉手当特例給付該当者を除く。)の受 給資格者に係る現況届については、事務の簡素化及び受給資格者の負担の軽減を図るため、これに代えて、障害児福祉手当定時所得状況届関係連名簿又は経過的福祉手当定時所得状況届関係連名簿(様式第9号。以下「連名簿」という。)により、所得の状況等を確認できるものとし、その処理は次のとおりとする。

(1) 障害児福祉手当又は経過的福祉手当の受給資格者のうち、連名簿による所得の確認を希望しない者については、毎年7月31日までにその旨を実施機関に申し出ることとなっている(認定通知書又は昭和61年の制度切替に伴う受給資格者への通知に明記している。)ので、これにより連名簿を作成すること。

3 連名簿に収受印を押印することにより現況届の受付処理簿とすることができるものとする。

4 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、次により処理するものとする。

(1) 当該受給資格者に対して、提出期限を指定し、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を明記した文書により、現況届の提出について督促すること。

(3) 前号の現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定した受給資格者について、現況届が未提出のため支給を差し止めた特別障害者手当等がある場合には、当該手当を速やかに支給すること。

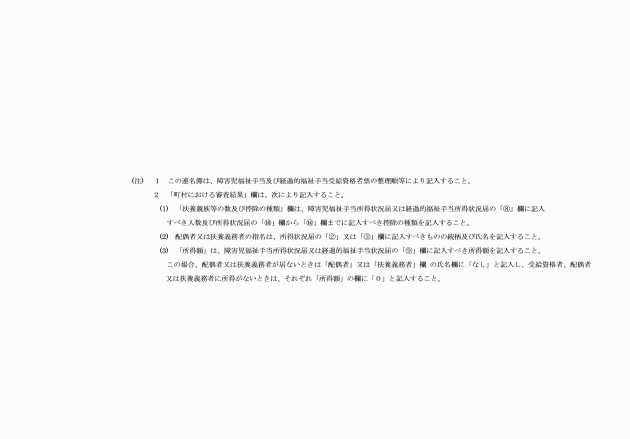

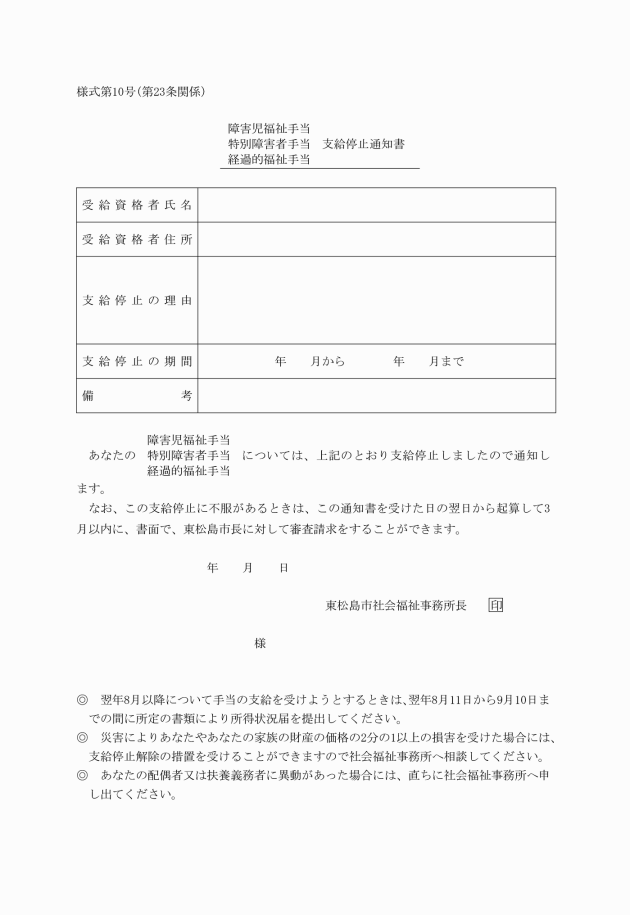

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を、受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「支給停止」と朱書の上、当該受給資格者票を支給停止簿に編入し、整理すること。

(2) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は経過的福祉手当支給停止通知書(様式第10号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(3) 前条第1項第2号イの規定による支給停止の通知を行うときは、支給停止通知書の備考欄に、法前条第2項(法第26条の5及び法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定により返還となる旨、返還対象期間、返還額及び返還時期を記入すること。

(4) 現況届の受付処理簿の処理経過欄又は連名簿の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

2 第17条第3項の規定による支給停止の措置を執る場合には、次により処理するものとする。

(1) 再認定用診断書等の未提出による支給停止期間は、再認定月の翌月から当該診断書等を受理した日の属する月の前月までとすること。

(2) 受給資格者票及び有期認定票の備考欄に再認定用診断書未提出による支給停止の旨、支給停止期間及び支給停止額を記入するとともに、受給資格者票の手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に支給停止による減額後の額を記入すること。

(3) 支給停止通知書を当該受給資格者に交付すること。

(被災状況書の処理)

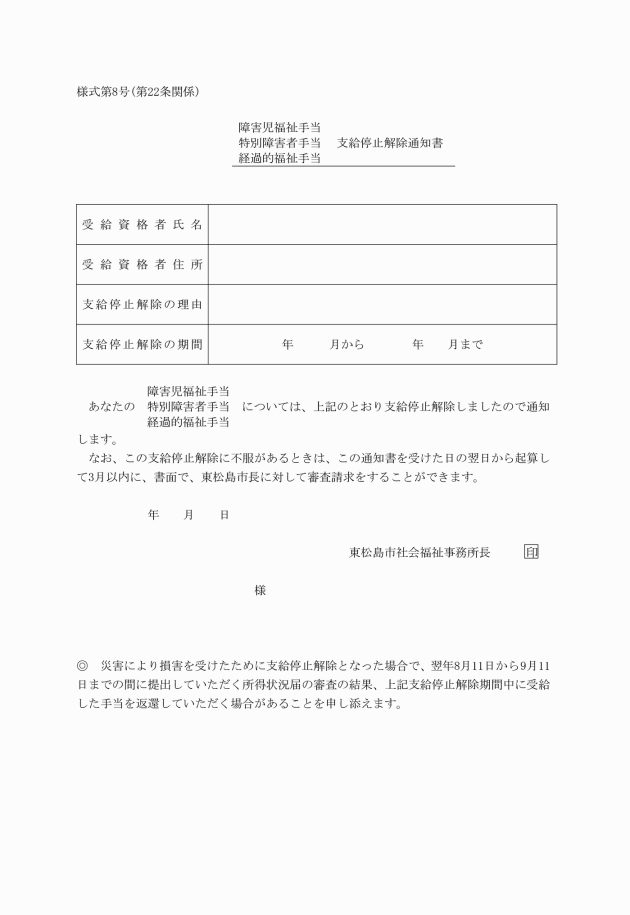

第24条 前条第1項の規定による支給停止中の受給資格者等から、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は経過的福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、被災状況書の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 財産被害額が当該財産の価格のおおむね2分の1以上のときは、次により処理すること。

ア 被災による支給停止解除の期間は、災害を受けた月から翌年の7月までとすること。

イ 被災状況書の審査欄に支給停止解除の旨を記入すること。

ウ 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入するとともに、所得状況欄の支給停止期間を訂正すること。

エ 受給資格者票の手当支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄に「被災による支給停止解除」と朱書きするとともに、それぞれ支給すべき特別障害者手当等の額を記入し、当該受給資格者票を受給者台帳に編入し、整理すること。

オ 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

カ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書交付年月日を記入すること。

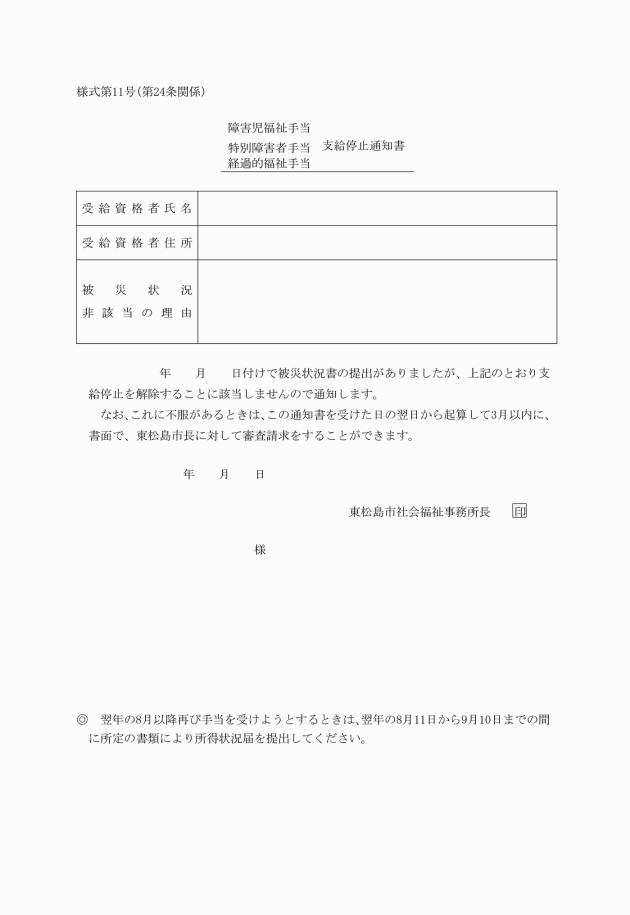

(4) 財産被害額が当該財産の価格のおおむね2分の1に満たない場合には、次により処理すること。

ア 被災状況書の審査欄に支給停止解除非該当の旨を記入すること。

イ 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入すること。

ウ 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は経過的福祉手当被災非該当通知書(様式第11号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

エ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除非該当の旨及び被災非該当通知書交付年月日を記入すること。

第5章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

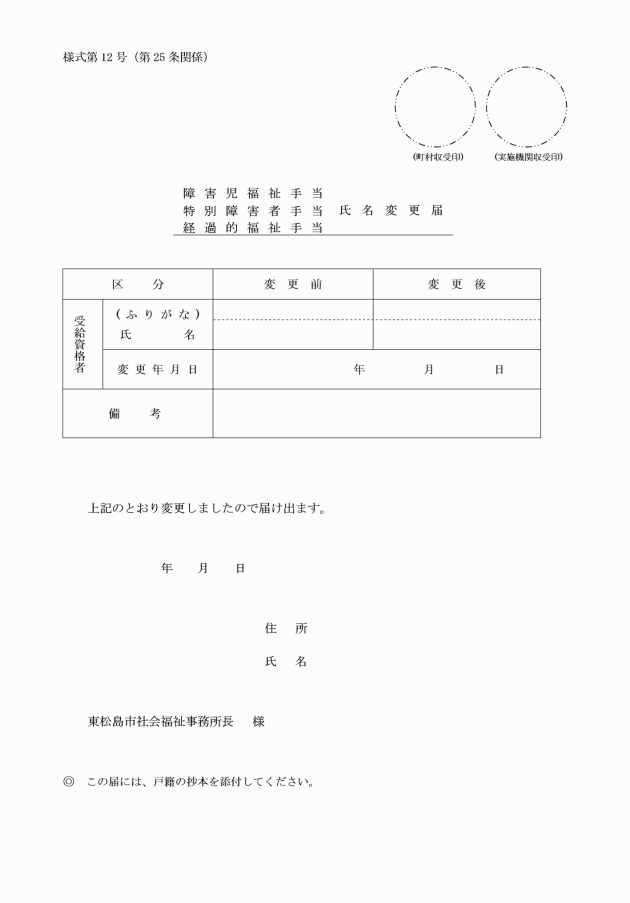

第25条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第7条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届又は経過的福祉手当氏名変更届(様式第12号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、氏名変更届と添付された戸籍の抄本の記載内容を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 受給資格者票の氏名欄を訂正すること。

(住所変更届の処理)

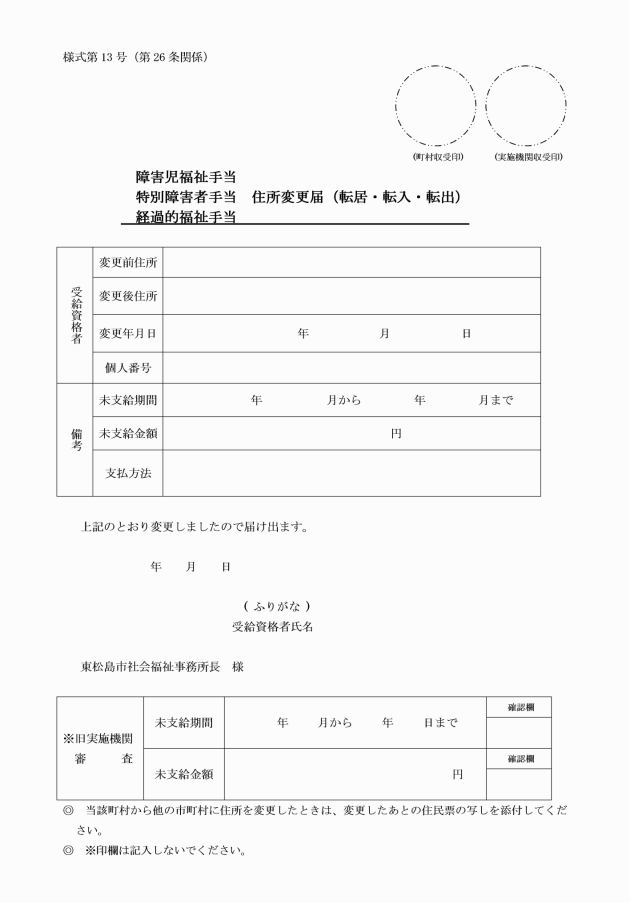

第26条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第8条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届又は経過的福祉手当住所変更届(様式第13号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、住所変更届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 転居又は転入に伴う住所変更届にあっては、新住所地における世帯全員の住民票の写しの添付の有無を必ず確認すること。

(4) 転居に伴う住所変更届の提出を受けたときは、当該受給資格者票の住所欄を訂正すること。

(5) 転入に伴う住所変更届(以下「転入届」という。)の提出を受けたときは、次により処理すること。

ア 旧住所地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長(旧住所地が他の実施機関の所管する区域内にあっては、当該実施機関の長)に対し、当該転入届等の写しを送付するとともに、受給資格者票その他関係書類の写しの送付を求めること。

イ 受給資格者票等の写しの送付を受けたときは、これに基づき、新たに受給資格者票等を作成し、備考欄に住所変更届の受理年月日、旧住所地及び転入年月日を記入の上、受給者台帳等に編入し、整理すること。

ウ 障害児福祉手当又は経過的福祉手当の受給資格者に係る転入届の提出を受けたときは、当該受給資格者に対し、第22条第2項の規定による連名簿による所得の確認を希望しないときは毎年7月31日までにこの旨を申し出る必要があることを周知すること。

(6) 転出に伴う住所変更届(以下「転出届」という。)の提出を受けたときは、次により処理すること。

ア 当該提出者に対し、新住所地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市長(新住所地が他の実施機関の所管する区域内にあっては、当該実施機関の長。以下「新住所地の知事等」という。)に、転入届を提出するよう指導すること。また、求めがあったときは、新住所地の知事等に当該転出届、受給資格者票その他関係書類の写しを送付すること。

イ 受給資格者票の受給資格喪失欄に新住所地等所要事項を記入するとともに、転出した月以前の月分に係る特別障害者手当等でまだその者に支払われていない手当(死亡以外による受給資格喪失に係る手当でまだその者に支払われていない手当を含め、以下「未支給手当」という。)があるときは、次による処理の上、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入すること。

(ア) 受給資格者票の備考欄に未支給となっている期間及び未支給手当の合計額を記入すること。

(イ) 受給資格者票の手当支払記録の金額欄に未支給手当の合計額を記入し、同手当の支払後は支払済年月日を記入すること。

第6章 受給資格の喪失

(資格喪失届等の処理)

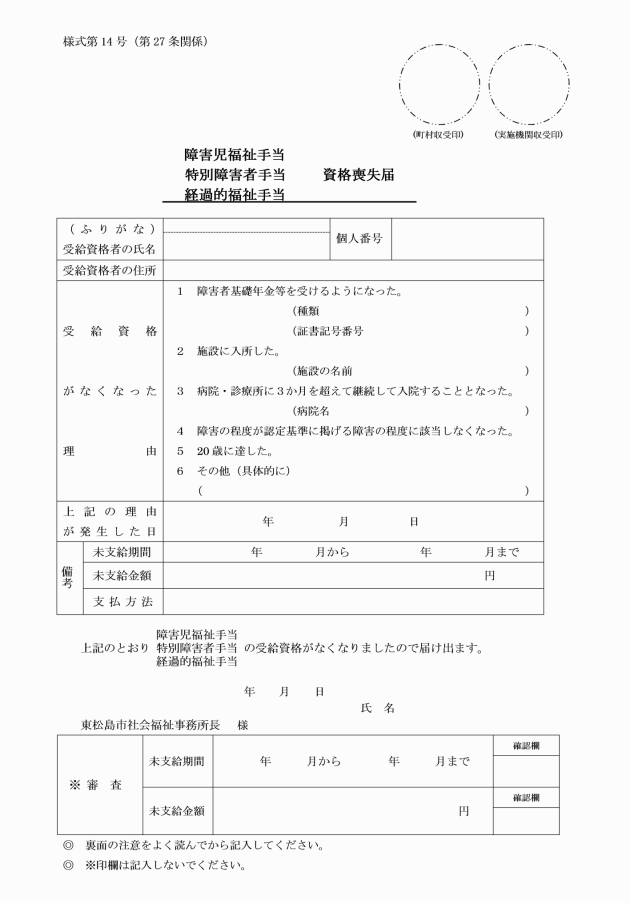

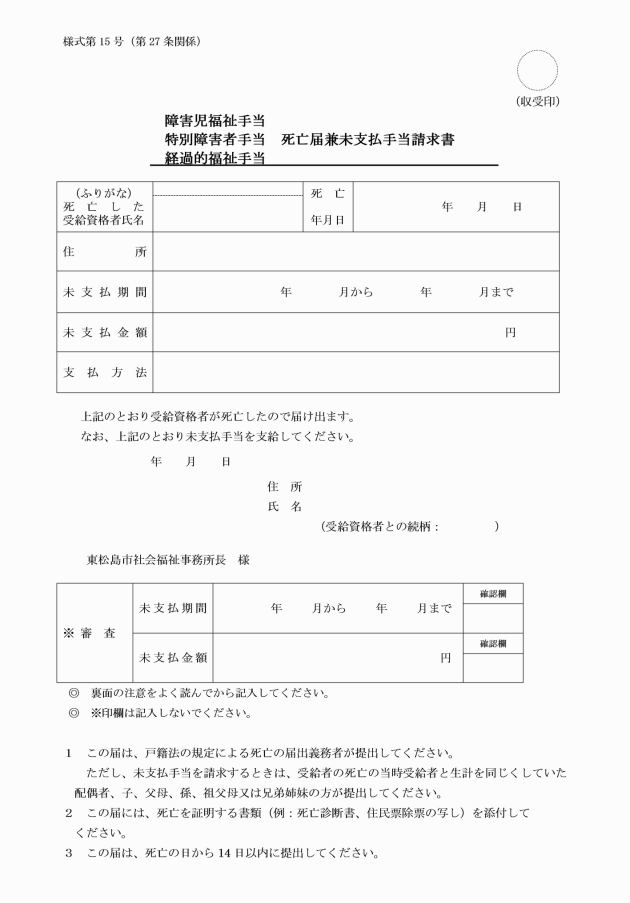

第27条 特別障害者手当等の受給資格者等から、規則第9条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は規則第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は経過的福祉手当資格喪失届(様式第14号。以下「資格喪失届」という。)若しくは規則第10条(規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)又は規則第16条において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当死亡届兼未支払手当請求書、特別障害者手当死亡届兼未支払手当請求書又は経過的福祉手当死亡届兼未支払手当請求書(様式第15号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、資格喪失届又は死亡届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 受給資格者票の受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに、未支給手当又は受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害者手当等でまだその者に支払っていない手当(以下「未支払手当」という。)があるときは、次により処理の上、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入し、整理すること。

ア 受給資格者票の備考欄に未支給又は未支払となっている期間及び未支給手当又は未支払手当の合計額を記入すること。

イ 未支払手当を請求できる者は、受給者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者又は扶養義務者とし、その請求の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とすること。

ウ 死亡届に添付された住民票の写しにより、死亡当時の未支払手当請求者と受給者との同一生計の有無及び未支払手当請求順位について確認すること。

エ 受給資格者票の手当支払記録の金額欄に未支給手当又は未支払手当の合計額を記入し、同手当の支払後は支払済年月日を記入すること。

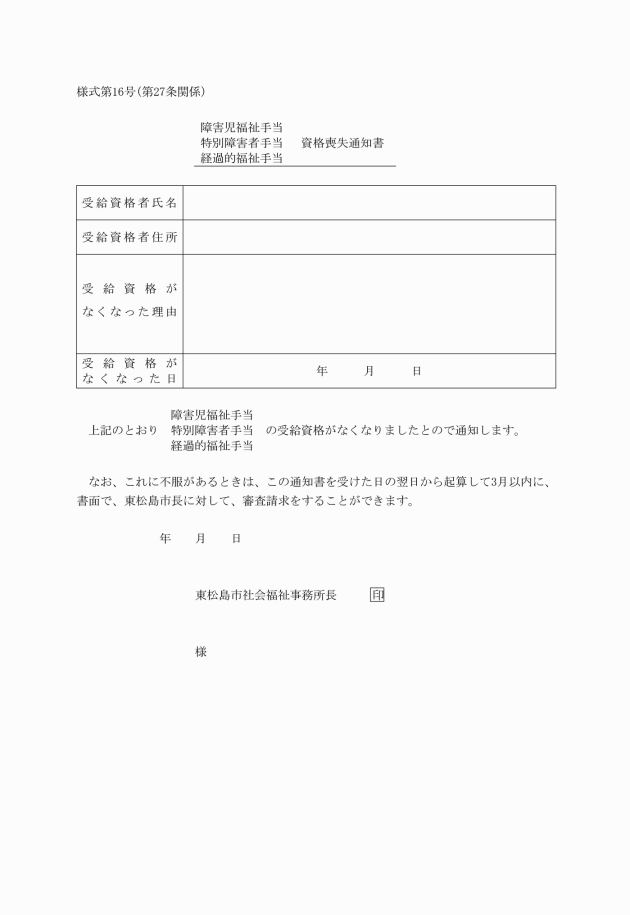

(4) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は経過的福祉手当資格喪失通知書(様式第16号。以下「資格喪失通知書」という。)を当該届出人に交付すること。

2 経過的福祉手当受給資格者に対する第15条第2項第1号の規定による措置の結果、認定基準の第4条に規定する障害の程度に適合しないと認めたときは、当該受給資格者、親権者又は後見人から資格喪失届を提出させるとともに、前項の規定の例により処理するものとする。

(資格喪失年月日)

第28条 資格喪失通知書に記載する資格喪失年月日は、次のとおりとする。

(1) 障害基礎年金等障害を支給事由とする給付を受けるときは、当該給付開始年月の前月の末日

(2) 施設等へ入所するときは、当該入所年月日

(3) 病院・診療所等に継続して3月を超えて入院することとなったときは、入院年月日から起算して3月と1日目

(4) 20歳に達したときは、20歳の誕生日の前日

(5) 死亡したときは、当該死亡年月日

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第29条 資格喪失届又は死亡届が提出されていないときであっても、受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、第27条の規定例により処理するものとする。

第7章 手当の支払等

(手当の支給の始期及び終期)

第30条 特別障害者手当等の支給は、認定請求年月日(転入者にあっては、転入年月日)の属する月の翌月から開始し、特別障害者手当等の受給資格喪失年月日(転出者にあっては、転出年月日)の属する月で終了するものとする。ただし、法第5条の2第2項に該当するときは、同項の規定によるものとする。

2 前項の転入又は転出年月日は、住民票の写しによりこれを確認するものとする。

(支払開始期日)

第31条 特別障害者手当等の支払開始期日は、2月、5月、8月又は11月の10日(以下「支払開始日」という。)とする。

3 未支給手当又は未支払手当については、第1項の規定にかかわらず、住所変更届若しくは資格喪失届又は死亡届を受理した日の属する月の翌月の15日(その日が日曜日等に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。)までに支払を完了するものとする。

(手当の支出)

第32条 特別障害者手当等の支出は、受給者本人名義の口座への振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、実施機関の長が、受給者の利便等を考慮の上、他の方法により支出することができるものとする。

2 受給者は、あらかじめ、市指定金融機関又は市指定代理金融機関に設けている預金口座を、実施機関に届け出るものとする。

(手当の支払等)

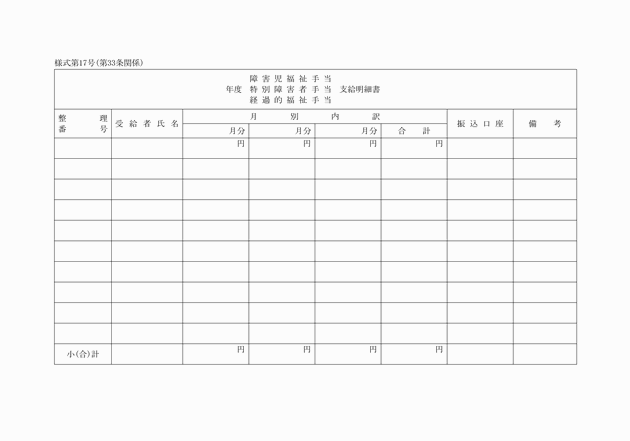

第33条 特別障害者手当等の支払は、次により処理するものとする。

(1) 1月、4月、7月及び10月の10日現在における受給者の住所地を確認の上、受給者台帳に基づき、支払地別の障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書及び経過的福祉手当支給明細書(様式第17号。以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書写しに伺書を付して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を受けること。

(3) 受給者本人名義の口座に資金を振り込むこと。

2 当該金融機関において所定の支払開始日に支払が行い得るよう事前に口座振替の手続を執るものとする。

(支払後の整理)

第34条 支給明細書に基づき、受給資格者票の手当支払記録欄を整理するものとする。

(支給の調整等)

第35条 法第26条の4の規定による支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により処理するとともに、この旨を当該受給資格者等に通知するものとする。

(1) 支払額が不足しているときは、次により処理するとともに、速やかに当該不足額を受給者に支払うこと。

ア 受給資格者票の備考欄に調整事由、調整期間及び調整額を記入すること。

イ 受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の金額欄に「追加支給」と朱書の上、追加支給額及び支払済年月日を記入すること。

(2) 支払額が過剰になっているときは、次により処理すること。

ア 調整期間が6月以内のとき

(ア) 第1号アの規定の例により処理すること。

(イ) 減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額欄に「減額調整」と朱書の上、支払調整後の支払総額及び支払済年月日を記入すること。

(ウ) 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額欄に「減額調整」と朱書の上、支払済年月日を斜線で抹消すること。

(エ) 減額すべき額が次期支払額を超え次期支払期月の次の支払期月に係る支払額に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の金額欄に「減額調整」と朱書の上、次期支払期月に係る支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額及び支払済年月日を記入すること。

(オ) 減額すべき額が次期支払額と次期支払期月の次の支払期月に係る支払額との合計額と同額であるときは、(ウ)の規定の例により受給資格者票の手当支払記録欄を整理すること。

イ 調整期間が6月を超えるとき。

(ア) 減額すべき額のうち、次期支払額と次期支払期月の次の支払期月に係る支払額との合計額までについては、アの(オ)の規定の例により処理すること。

(イ) 減額すべき額のうち、調整を超える額については、当該受給資格者等から返納させることとし、手当支払記録欄の調整期間に係る金額欄に「支払調整による返納」と朱書の上、返納額及び返納年月日を記入すること。

第8章 雑則

(帳簿等の保存期間)

第36条 第4条の規定による帳簿等をそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 受給資格者票 5年

(3) 有期認定票 2年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 所得状況届、現況届又は連名簿 2年

(6) 被災状況書 2年

(7) 調査員証交付簿 2年

(8) その他の届書 2年

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市特別障害者手当等支給事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この訓令の施行の際、第18条の規定による改正前の東松島市特別障害者手当等支給事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月28日訓令甲第56号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する帳票類は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。