○東松島市キャラクター等の使用に関する要綱

平成18年2月20日

訓令甲第6号

(目的)

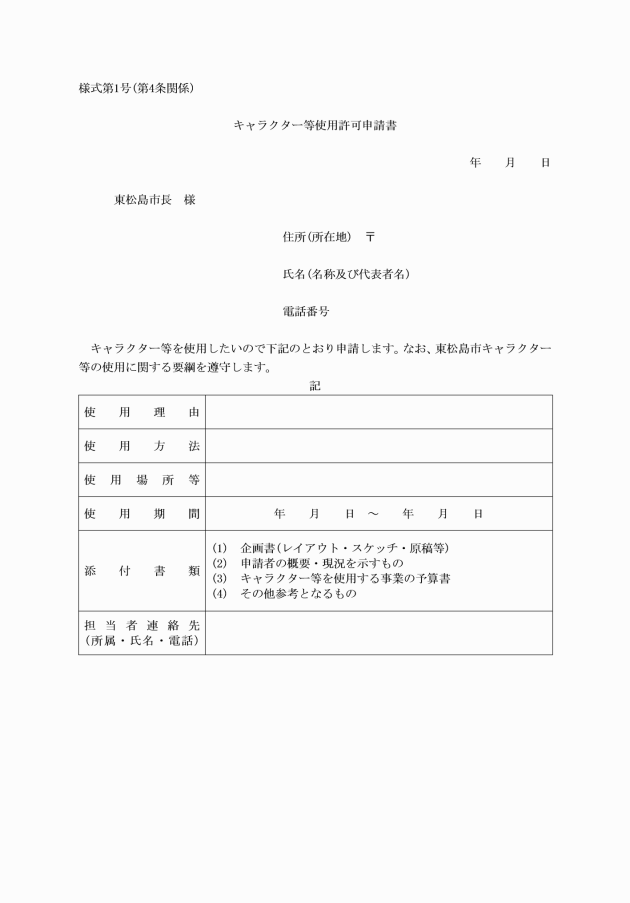

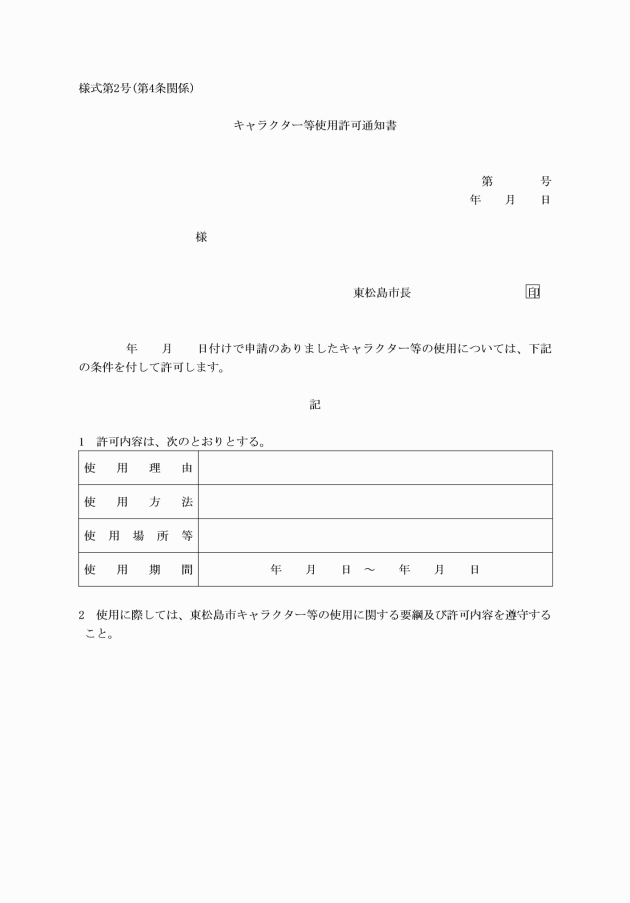

第1条 この訓令は、市のシンボルとなり、市民に広く愛され、個性あるまちづくりと市のイメージを内外に伝えるため、キャラクター等の有効的な活用を図ることを目的とする。

(キャラクター等の定義)

第2条 この訓令において「キャラクター等」とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 市が定めた別表に定める商標(以下単に「商標」という。)及び市長が別に定める展開デザイン

(2) 市が定めたキャラクターの愛称「イート」「Eart」の文字

(商標に関する権利)

第3条 商標に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。

(1) 市が主催、共催又は後援する事業に関するとき。

(2) 市が発注を行う工事、印刷業務等に関するとき。

(3) 市と指定管理における契約を締結している者が、受託事業において使用するとき。

(4) 市民センター、地区自治会、まちづくり協議会等が行う事業に関するとき。

(5) 市から委嘱された者が、その職務等の範囲内において使用するとき。

(6) 市内小中学校及び市社会福祉協議会が使用するとき。

(7) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

2 前項ただし書に該当するときは、キャラクター等を使用する通知文書、チラシ、パンフレット等を市長に提出するものとする。

4 キャラクター等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用に際して、商標の登録出願を行うことはできない。

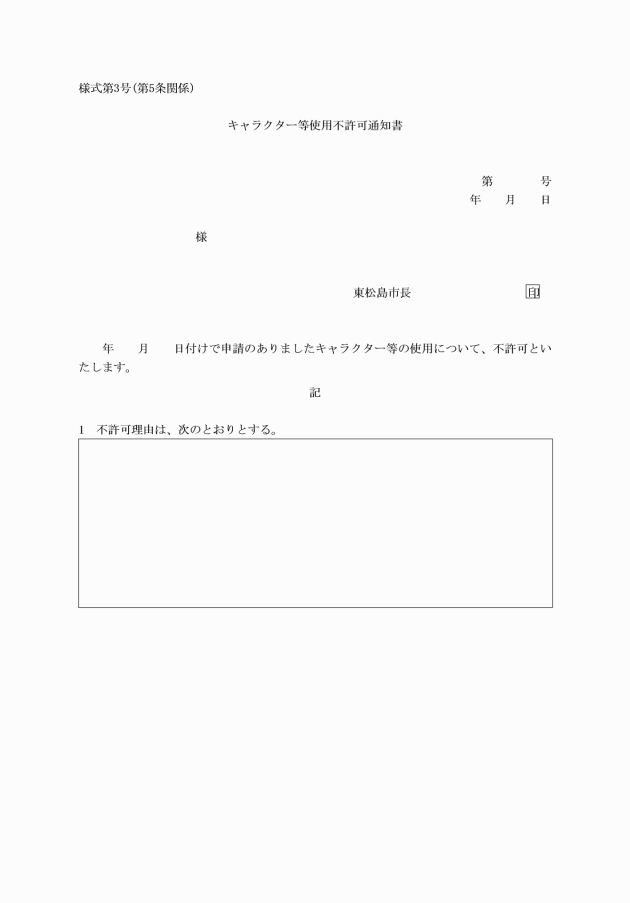

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクター等の使用を許可しない。

(1) 第1条の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 宗教的な活動に利用するとき。

(4) 不当な営利目的の宣伝や広告に利用するとき。

(5) 個人の宣伝等に利用するとき。

(6) 市のイメージを損なう活用や社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(7) 申請者が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第3号の暴力団員若しくは第4号の暴力団員等であるとき、又はキャラクター等の使用が暴力団員の利益になり、若しくは暴力団の活動を助長するおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

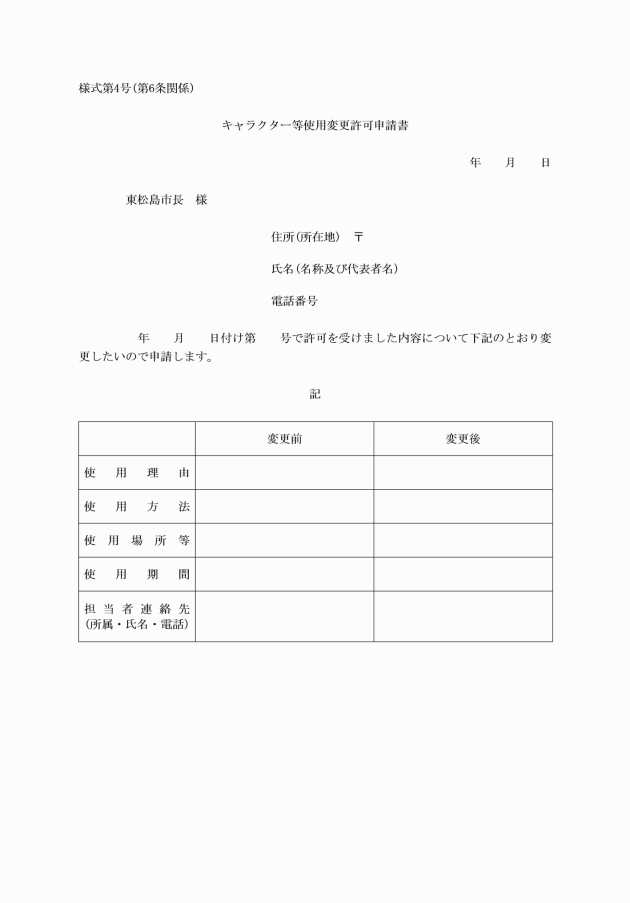

(申請内容の変更等)

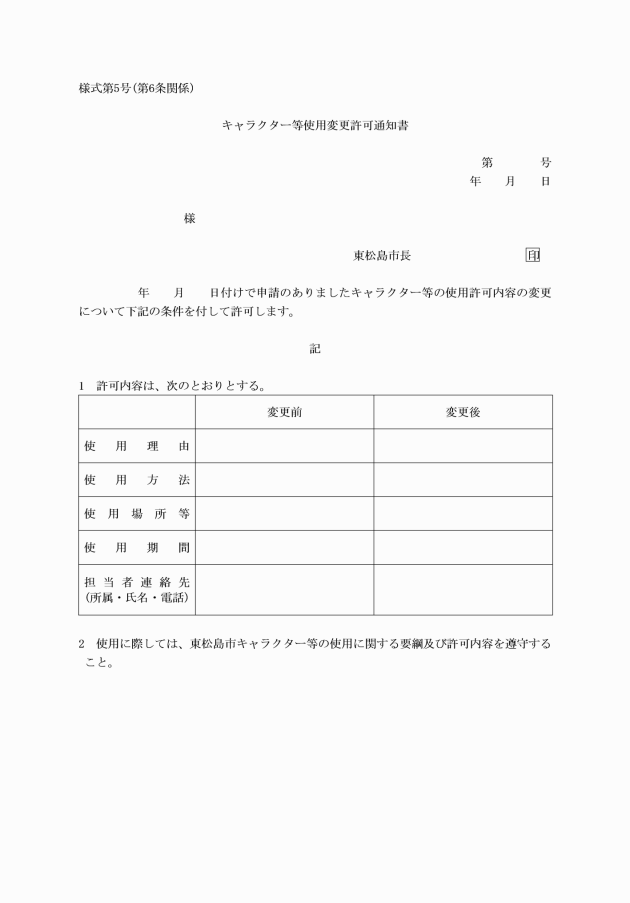

第6条 使用者が申請内容等を変更する場合は、あらかじめキャラクター等使用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクター等の使用許可を取り消すことができる。

(1) この訓令に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係るキャラクター等を使用してはならない。

3 市長は、第1項の規定により使用許可を取り消したことに伴い、使用者に損害が生じることがあっても、その責任を負わない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクター等の使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること。

(2) キャラクター等の使用許可によって生じる権利を譲渡又は転貸しないこと。

(3) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(損害賠償)

第9条 市長は、第7条第1項各号のいずれかに該当する行為により、市に損害を生じさせた者に対して賠償を請求することができるものとする。

(使用料)

第10条 キャラクター等の使用料は、無償とする。

(責任の制限)

第11条 市は、使用者がキャラクター等の使用によって第三者に対して損害賠償又は損失を与えた場合でも、損害賠償、損害補償その他法律上の責任を一切負わない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

附則(平成31年4月9日訓令甲第22号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和2年7月27日訓令甲第68号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

商標 | 登録 | |

キャラクター名 | デザイン | |

イート |

| 第4975916号 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第41類(当せん金付証票の発売、技芸・スポーツ又は知識の教授、献体に関する情報の提供、献体の手配等) |