○東松島市自立支援医療費(育成医療)給付事業実施要綱

平成25年3月29日

訓令甲第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給認定について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、次に掲げる省令第6条の17で定めるものとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態であるのものに限ることとし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(支給認定の申請)

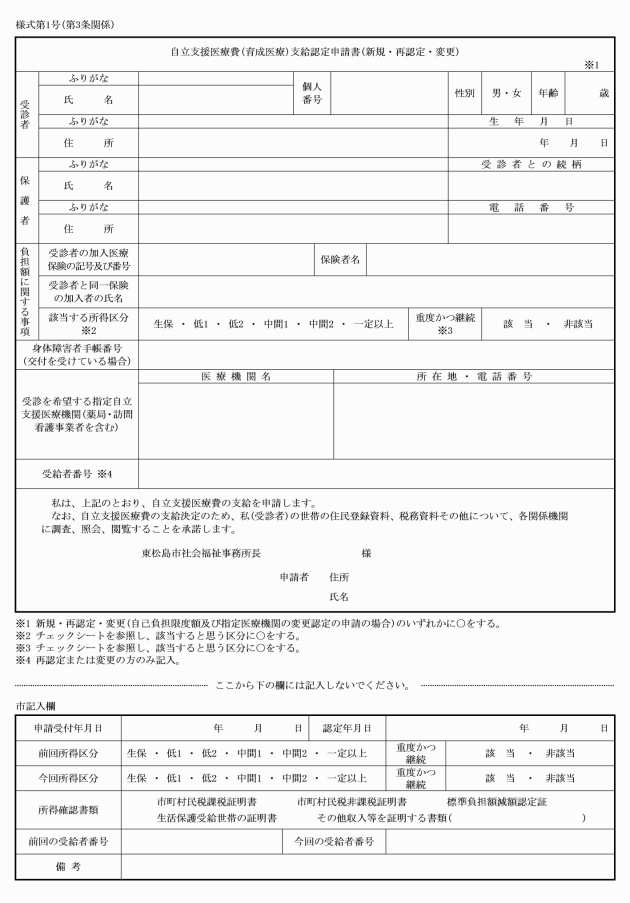

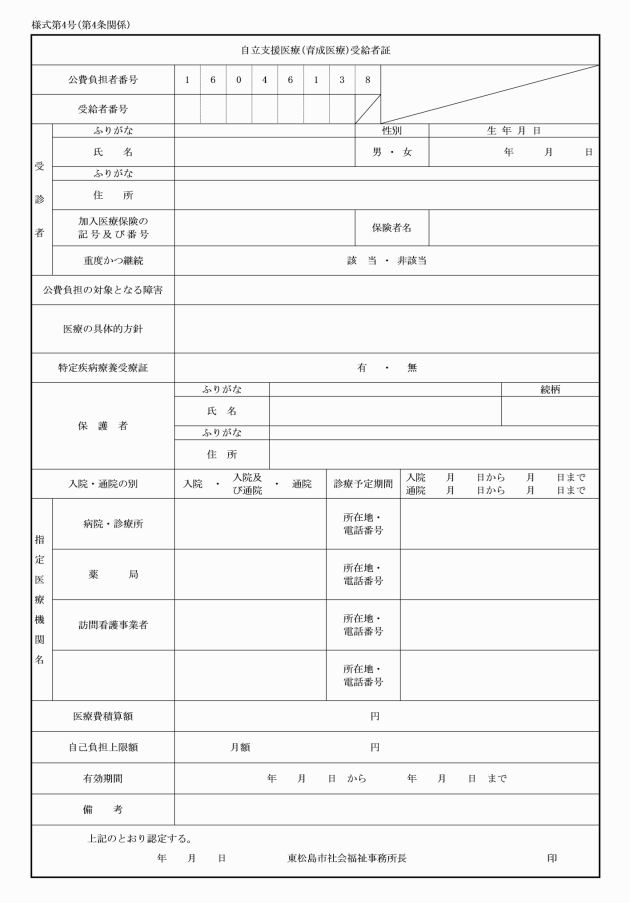

第3条 育成医療の支給認定の申請は、受診者の親権を有する者又は後見人(以下「保護者」という。)が行うものとし、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

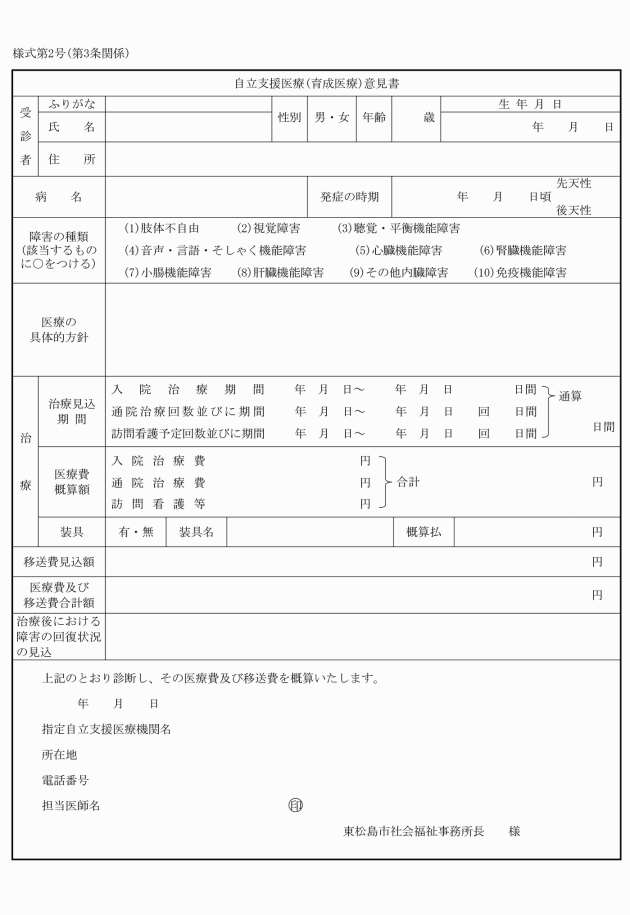

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)

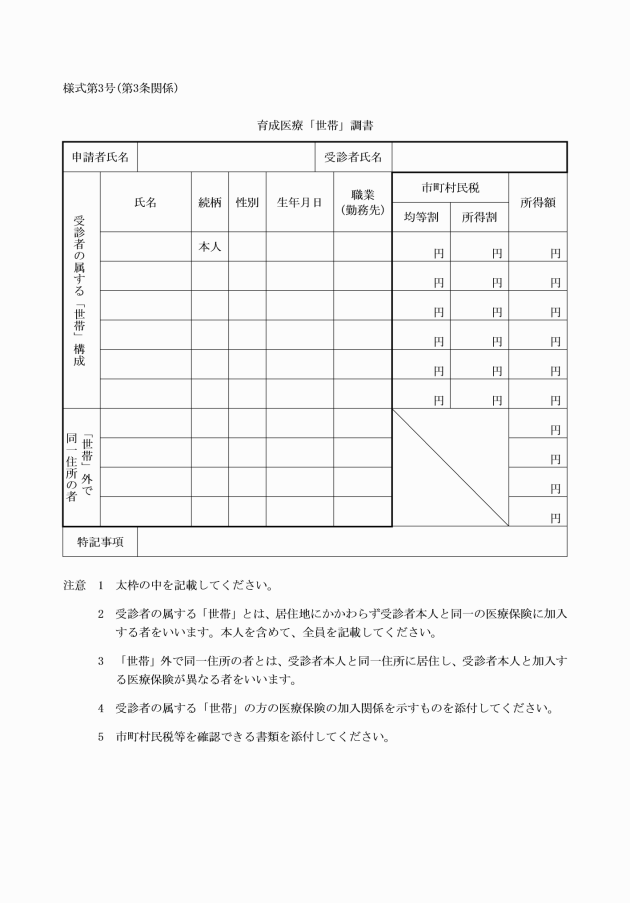

(2) 育成医療「世帯」調書(様式第3号)及び受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の各種医療保険の加入関係を示すもの。なお、加入関係については、情報提供ネットワーク等により確認を行う。

(3) 生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料等。以下「所得状況等証明書」という。)

(4) 腎臓機能障害による人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

2 医師の意見書は、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したものでなければならない。

3 支給認定の有効期間は、原則3か月以内(ただし、有効期間の満了日が月の中途である場合はその属する月の末日まで)とする。ただし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合は1年以内とする。

4 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

5 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳に到達した場合であっても、当該有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。

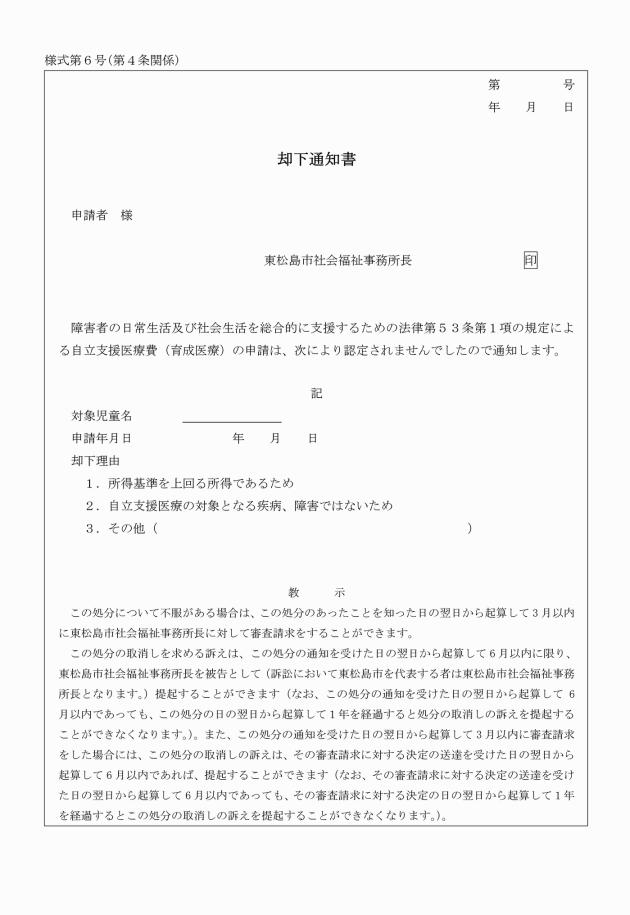

6 福祉事務所長は、育成医療の支給認定を必要としないと認めるときは、却下通知書(様式第6号)を保護者に交付するとともに、当該医療を行う医療機関に対してその旨を通知する。

(支給認定の再認定、医療の具体的方針の変更及び医療機関の変更)

第5条 保護者は、次に掲げる事項の手続きを行う場合は、第3条第1項に準じて申請を行うものとする。

(1) 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合

(2) 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合

(3) 受給者証に記載された医療機関(薬局を除く。)を変更しようとする場合

3 第1項第2号にかかる認定を行う場合の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

4 第1項第3号にかかる認定を行う場合の受給者証の支給認定期間は、転院した日から既に決定された支給認定期間内とする。

(受給者証記載事項の変更)

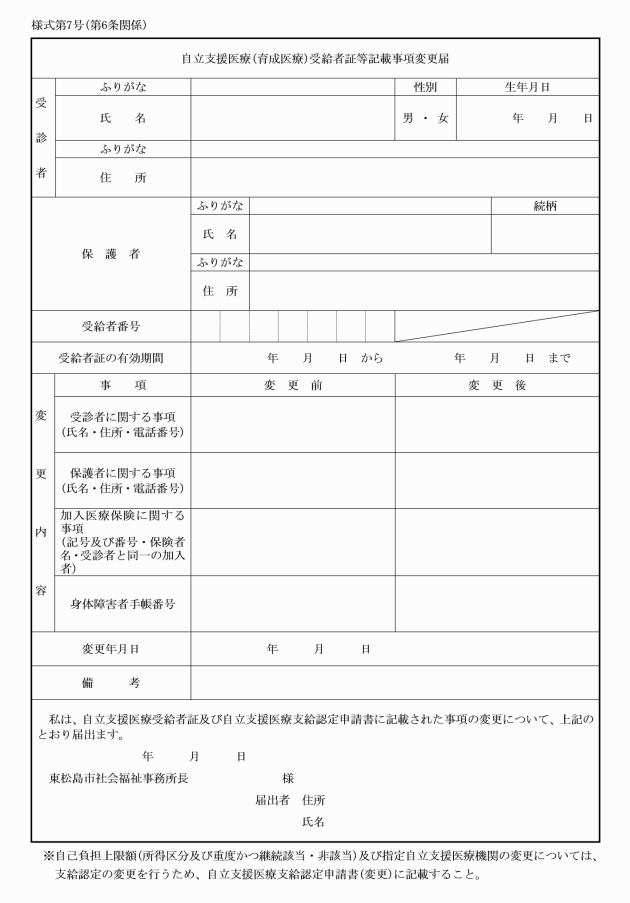

第6条 受給者証に記載された事項に変更(医療機関を除く。)が生じた場合は、保護者は自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第7号)に、当該変更事項を証する書類等を添付し福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による届出書を受理した場合は、受給者証の訂正等必要な措置を講ずるものとする。

(受給者証の再交付)

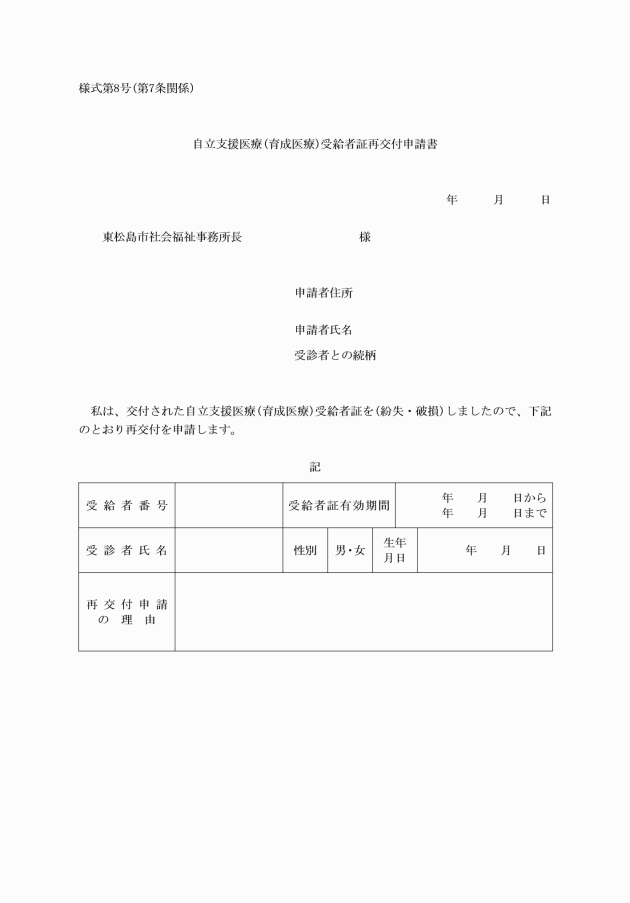

第7条 受給者証を紛失し又は破損した場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給の内容)

第8条 育成医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について行うものとする。

2 育成医療の支給の対象となる医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とすることができるものとする。

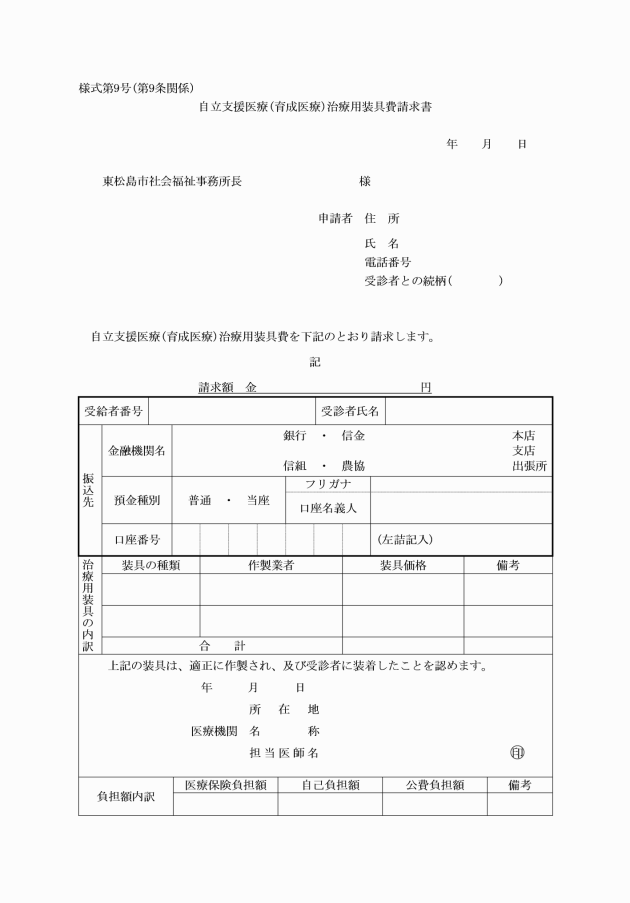

(育成医療用装具)

第9条 保護者は、育成医療の治療に要する医療保険適用の補装具(以下「治療用装具」という。)の購入に要した費用について請求しようとするときは、次に掲げる書類を福祉事務所長へ提出するものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書(様式第9号)

(2) 治療用装具の購入に要した費用の受領書

(3) 加入健康保険の保険者が発行する療養費支給決定通知書

(4) 受給者証及び管理票

(看護)

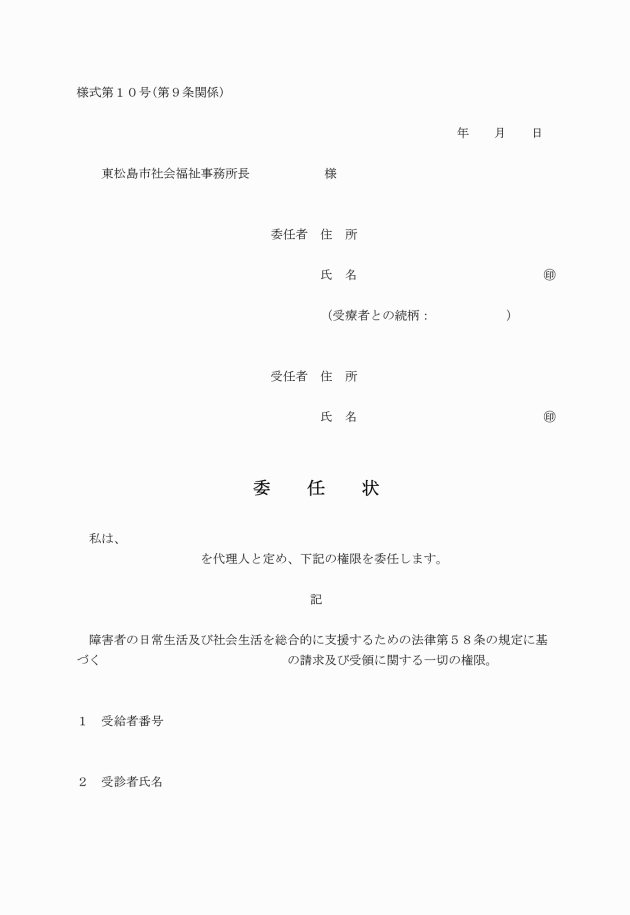

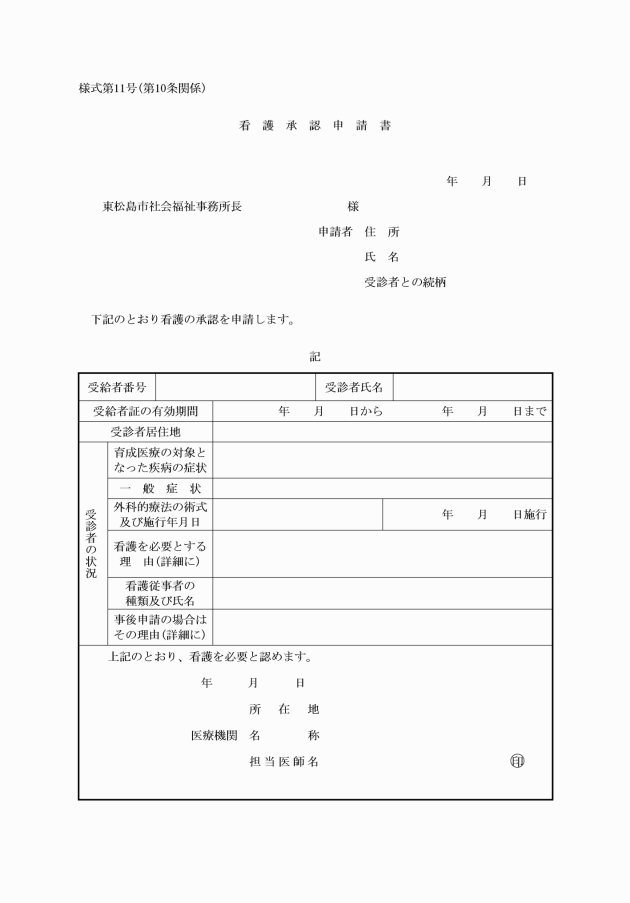

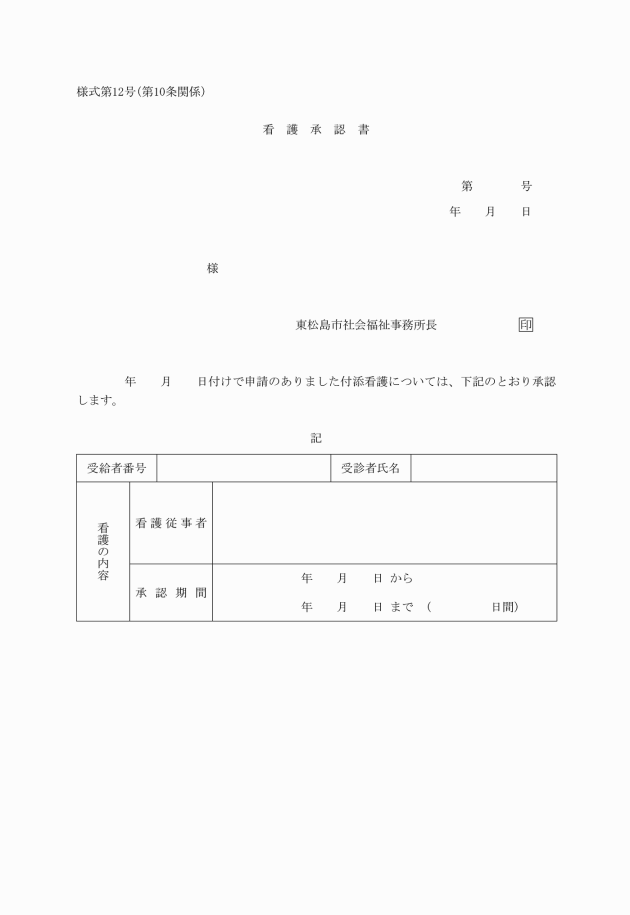

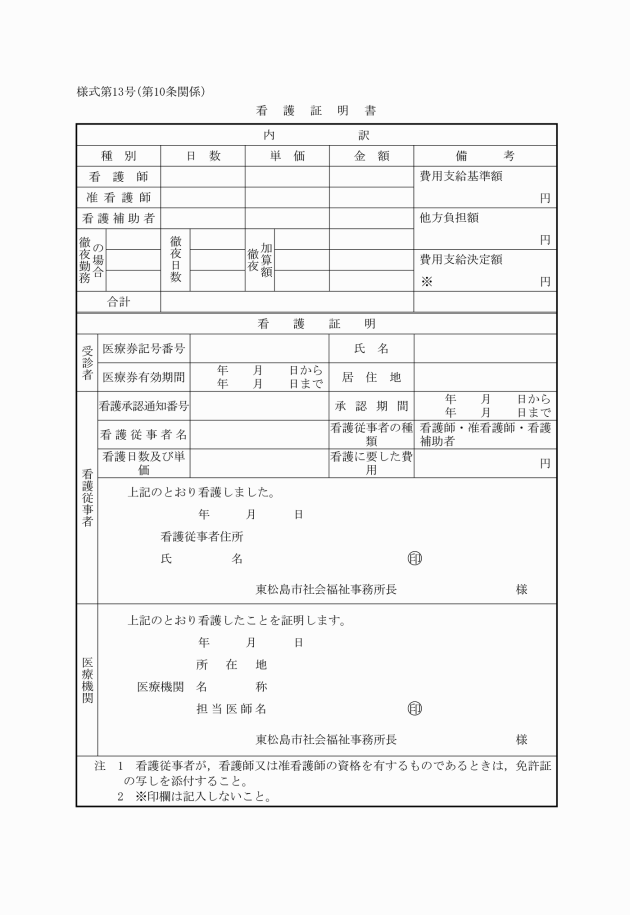

第10条 保護者は、看護料の支給を受けようとする場合は、看護承認申請書(様式第11号)により事前に福祉事務所長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由により事後に申請する場合は、当該申請書にその理由を付記しなければならない。

3 保護者は、看護承認期間を満了してなお継続して看護を必要とする場合は、継続承認申請を前各項に準じて行うものとする。

4 保護者は、看護の承認期間を満了したときは、請求書に看護証明書(様式第13号)及び当該看護料の領収書を添えて福祉事務所長に請求するものとする。この場合、看護従事者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、当該看護料の受領書の添付に代えて、委任状を添付するものとする。

(移送)

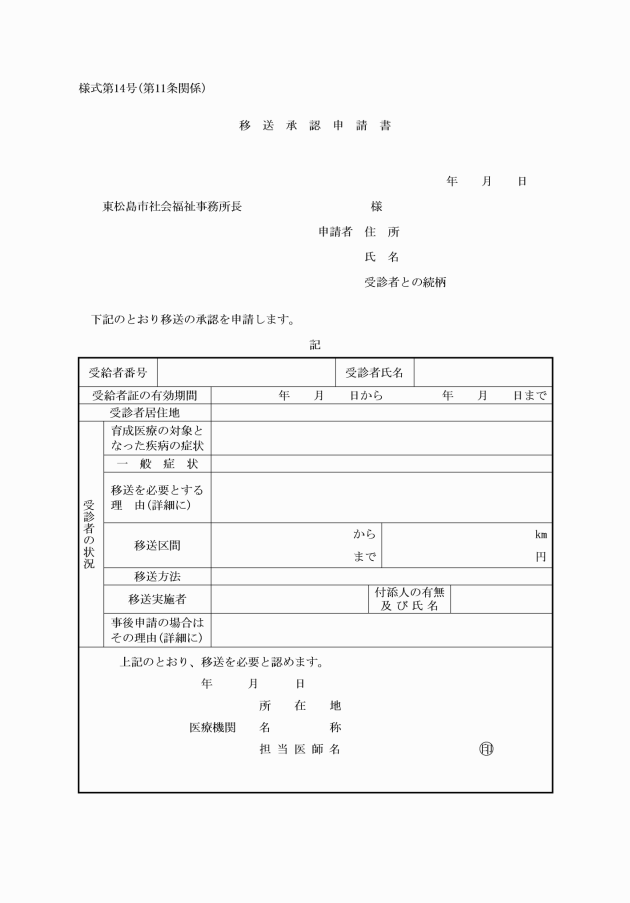

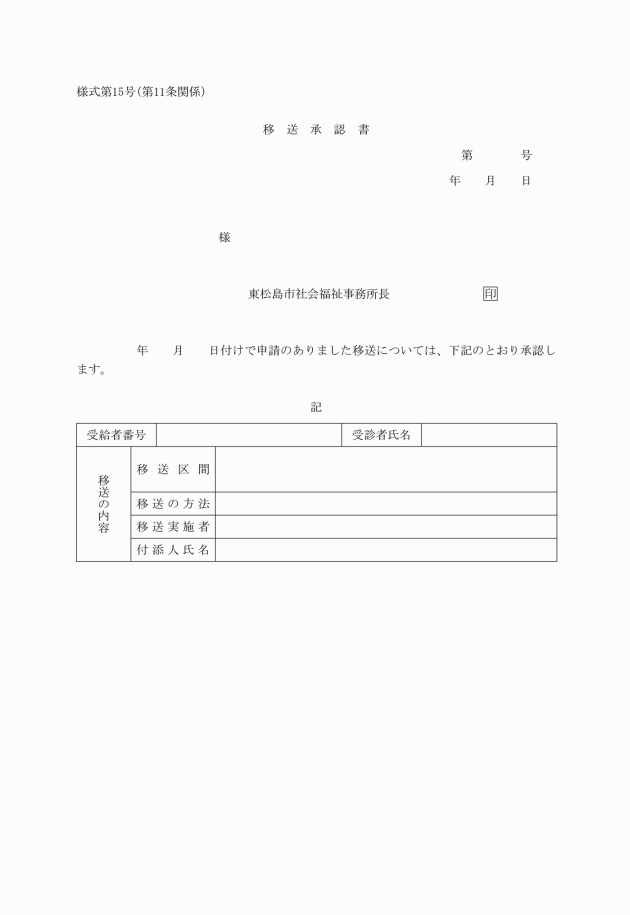

第11条 保護者は、移送費の支給を受けようとする場合は、移送承認申請書(様式第14号)により事前に福祉事務所長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由により事後に申請する場合は、当該申請書にその理由を付記しなければならない。

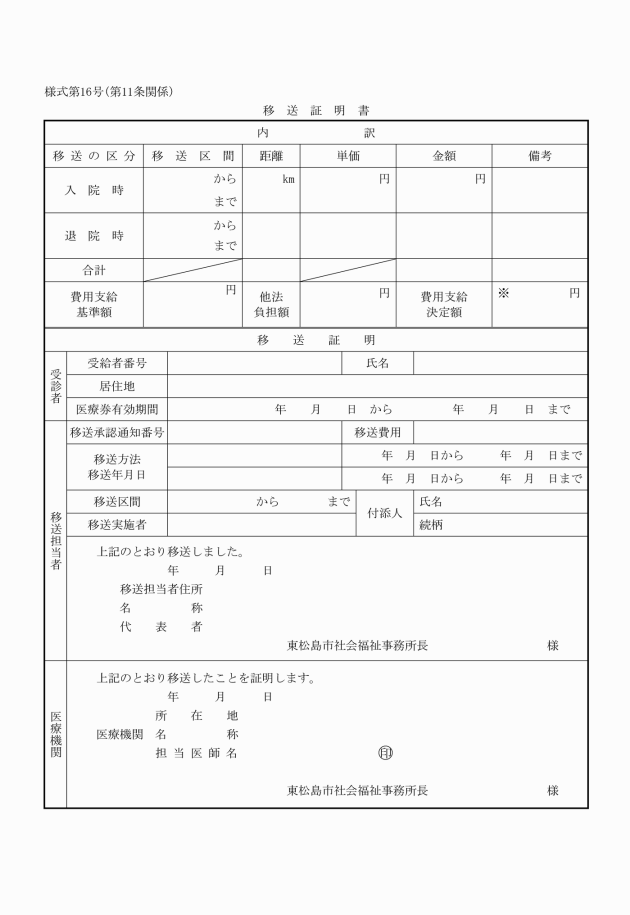

3 保護者は、移送を完了したときは、請求書に移送証明書(様式第16号)及び当該移送費用の受領書を添えて福祉事務所長に請求するものとする。この場合、移送した者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、当該移送費用の受領書の添付に代えて、委任状を添付するものとする。

(診療報酬)

第12条 市は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

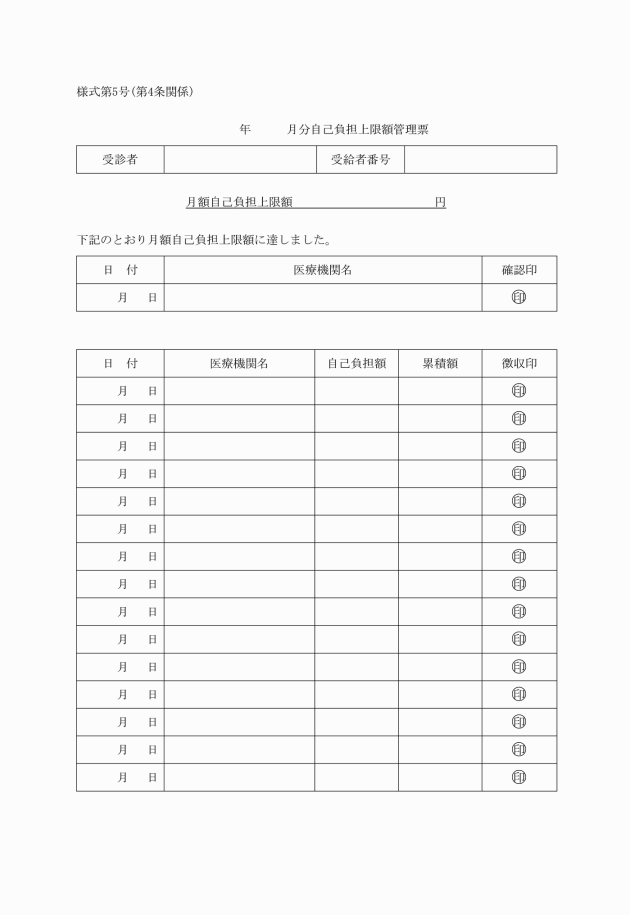

(自己負担上限額)

第13条 保護者が支払う自己負担上限額は、月額によって決定するものとし、その額は別表に定める額とする。ただし、当該受診者の育成医療に要する費用について支払を命じる額は、市が支弁すべき額又は医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差引いた額を超えないものであることとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により自己負担上限額を決定したときは、その額を受給者証及び管理票に記載するものとする。

(自己負担上限額の変更)

第14条 保護者は、自己負担上限額の変更に関する事由が生じたとき又は受給者証の有効期間内に7月1日を経過したときは、申請書に所得状況等証明書、育成医療「世帯」調書及び各種医療保険の加入関係を示すものを添付し、福祉事務所長へ提出しなければならない。なお、加入関係については、情報提供ネットワーク等により確認を行う。

2 福祉事務所長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの自己負担上限額を再認定するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により自己負担上限額に変更があった場合は、受給者証及び管理票を訂正するとともに、医療機関に対してその旨を通知する。

(医療保険各法との関連事項)

第15条 医療保険各法による医療の給付と育成医療の給付との関係は、政令第2条に基づき、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月9日訓令甲第82号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第21条、第23条及び第35条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(東松島市自立支援医療費(育成医療)給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第20条 この訓令の施行の際、第22条の規定による改正前の東松島市自立支援医療費(育成医療)給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年11月29日訓令甲第59号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

1 所得区分

生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 中間所得層 | 一定所得以上 | ||

保護者収入 80万円以下 | 保護者収入 80万円超 | 市町村民税 3万3千円未満(所得割額) | 市町村民税 3万3千円以上23万5千円未満(所得割額) | 市町村民税 23万5千円以上(所得割額) | |

生保 | 低1 | 低2 | 中間1 | 中間2 | 一定以上 |

負担0円 | 負担上限月額 2,500円 | 負担上限月額 5,000円 | 負担上限月額 5,000円 | 負担上限月額 10,000円 | 育成医療の対象外 |

重度かつ継続 | |||||

負担上限月額 5,000円 | 負担上限月額 10,000円 | 負担上限月額 20,000円 | |||

(1) 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は次のとおり。

①「生保」… 負担上限月額0円

②「低1」… 負担上限月額2,500円

③「低2」… 負担上限月額5,000円

④「中間所得層」… 負担上限月額設定なし

⑤「一定所得以上」… 自立支援医療費の支給対象外

(2) 所得区分が「中間所得層」のうち受診者が「重度かつ継続」(政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。

①「中間1(重度かつ継続)」… 負担上限月額5,000円

②「中間2(重度かつ継続)」… 負担上限月額10,000円

(3) 所得区分が「一定所得以上」のうち受診者が「重度かつ継続」に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、負担上限月額を設ける。

「一定所得以上(重度かつ継続)」…負担上限月額20,000円

(4) 「生保」の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である場合であるものとする。

(5) 「市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」の世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

(6) 「低1」の対象者は、受診者の属する「世帯」が、「市町村民税非課税世帯」であり、保護者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万円以下である場合であって、かつ、所得区分が「生保」の対象ではない場合であるものとする。

① 地方税法上の合計所得金額

② 所得税法上の公的年金等の収入金額

③ その他厚生労働省令で定める給付

(7) 「低2」の対象者は、受診者の属する「世帯」が「市町村民税世帯非課税世帯」であり、かつ、所得区分が「生保」及び「低1」の対象ではない場合であるものとする。

(8) 「中間所得層」の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円未満の場合であって、かつ、所得区分が「生保」、「低1」及び「低2」の対象ではない場合であるものとする。

(9) 「中間1」の対象となるのは、「中間所得層」の対象のうち、受診者が育成医療を受け、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円未満である場合であるものとする。

(10) 「中間2」の対象となるのは、「中間所得層」の対象のうち、受診者が育成医療を受け、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満の場合であるものとする。

(11) 「中間1(重度かつ継続)」の対象となるのは、「中間所得層」の対象のうち、受診者が高額治療継続者に該当し、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円未満である場合であるものとする。

(12) 「中間2(重度かつ継続)」の対象となるのは、「中間所得層」の対象のうち、受診者が高額治療継続者に該当し、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満の場合であるものとする。

(13) 「一定所得以上」の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の場合であるものとする。

(14) 「一定所得以上(重度かつ継続)」の対象となるのは、「一定所得以上」の対象のうち、受診者が高額治療継続者に該当する場合であるものとする。

(15) 上記における市町村民税とは、「障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第96号)」及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日障発0625第1号社会・援護局障害保健福祉部長通知)」によって計算された市町村民税の所得割の額をいう。

2 「世帯」の考え方

(1) 「世帯」については、受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取扱うこととする。

(2) 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱う。ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と保護者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と保護者を同一の「世帯」とみなすものとする。