○東松島市児童生徒就学援助費支給要綱

平成30年3月23日

教育委員会訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し東松島市(以下「市」という。)が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「児童生徒」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市の設置する小学校又は中学校に在学する者

(2) 市内に住所を有し、かつ、国又は地方公共団体が設置する小学校又は中学校に在学する者

(3) 市外に住所を有し、かつ、市の設置する小学校又は中学校に在学する者

2 この訓令において「就学予定者」とは、市内に住所を有し、翌年度に市の設置する小学校に就学予定の者をいう。

3 この訓令において「保護者」とは、児童生徒又は就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人、未成年後見人もないときは、現に児童生徒又は就学予定者の監護及び養育をしていると認められる者)をいう。

(受給の資格)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 就学援助を受けようとする年度(以下「受給年度」という。)又は受給年度の前年度において、生活保護法に基づく保護が停止又は廃止になったもの

(3) 次のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

ア 受給年度において次のいずれかに該当するもの。ただし、申請時において(ア)から(オ)までの規定に該当することが確定していない場合は前年度のもので判定する。

(ア) 市町村民税非課税世帯である者

(イ) 市民税を減免されている者

(ウ) 個人事業税を減免されている者

(エ) 固定資産税を減免されている者

(オ) 国民健康保険税を減免されている者

(カ) 国民年金保険料を減免されている者

(キ) 児童扶養手当を支給されている者

(ク) 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付けを受けている者

イ ア以外の者で、次のいずれかに該当し、生計を一にする世帯全員(同住所地で世帯分離している場合を含む。)の受給年度の前年における所得の合計が、教育委員会が別に定める所得以下のもの

(ア) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(イ) 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(ウ) 経済的な理由により欠席日数が多い者

(エ) その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者

(4) 東日本大震災により被災した者で、かつ、次のいずれかに該当し、生計を一にする世帯全員(同住所地で世帯分離している場合を含む。)の受給年度の前年における所得の合計が、教育委員会が別に定める所得以下であり、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「被災準要保護者」という。)

(ア) 主たる生計維持者が次のいずれかに該当するもの

a 事業主の場合 事業の本拠となる事務所、事業所等が東日本大震災(以下「震災」という。)により全壊(全焼・流出)、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受け、事業の継続が困難となった者

b 給与所得者の場合 勤務先が震災で被害を受けたことにより、解雇や給与の削減等の取扱いを受けた者

c 主たる生計維持者の死亡、行方不明の場合

(イ) 震災により、居住する住宅がり災証明書により次のいずれかの認定を受け、その被害が原因で対象児童生徒又は就学予定者を就学させることが困難な者

a 全壊(全焼・流失)

b 大規模半壊

c 半壊

(ウ) 本人又は同居の親族が所有する住宅に居住していたが、原子力発電所の事故により市内に避難してきた者で、次のいずれかに該当する者

a 警戒区域又は計画的避難区域内に居住していた者

b 緊急時避難準備区域又は屋内退避指示が出ていた区域に居住しており、市町村の判断により避難した者

(援助の種類、支給の額)

第4条 援助の種類は、要保護者又は準要保護者若しくは被災準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対し、次に掲げる事項の範囲内で行うものとし、この区分ごとの支給額は、国が毎年度予算化する要保護児童生徒援助費補助金予算単価及び国庫補助限度単価に準じて、毎年度教育委員会が定める。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 修学旅行費

(6) 新入学用品費

(7) 新入学準備費

(8) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかる医療費

(9) 学校給食費

(10) 通学費(ただし、前条第1項第4号の規定により就学援助の支給対象となっている児童生徒のうち、市が指定するスクールバス利用者が乗車するスクールバスの運行経費に限る。)

2 前項に規定する就学援助に係る費用(以下「就学援助費」という。)の適用は、教育委員会が別に定める。

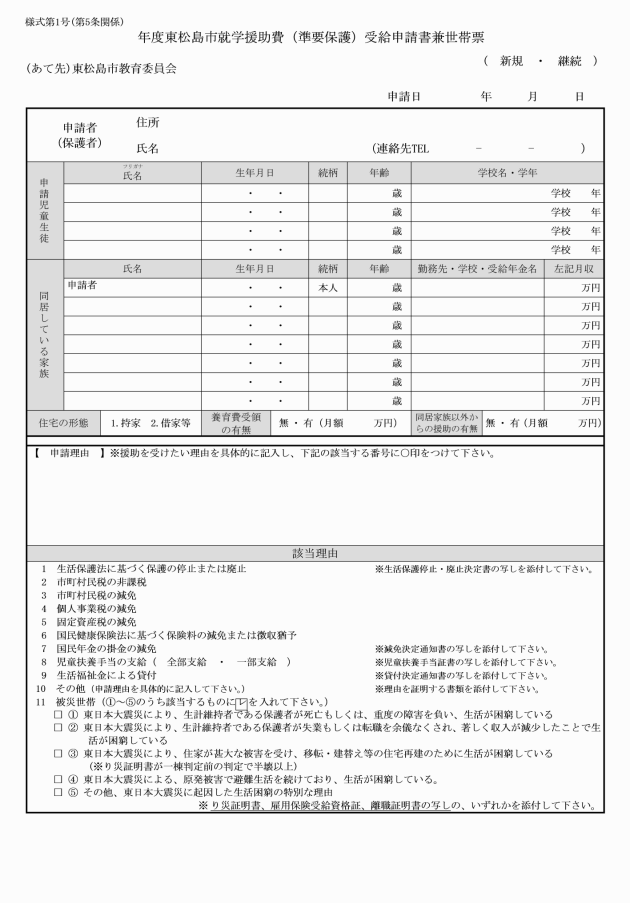

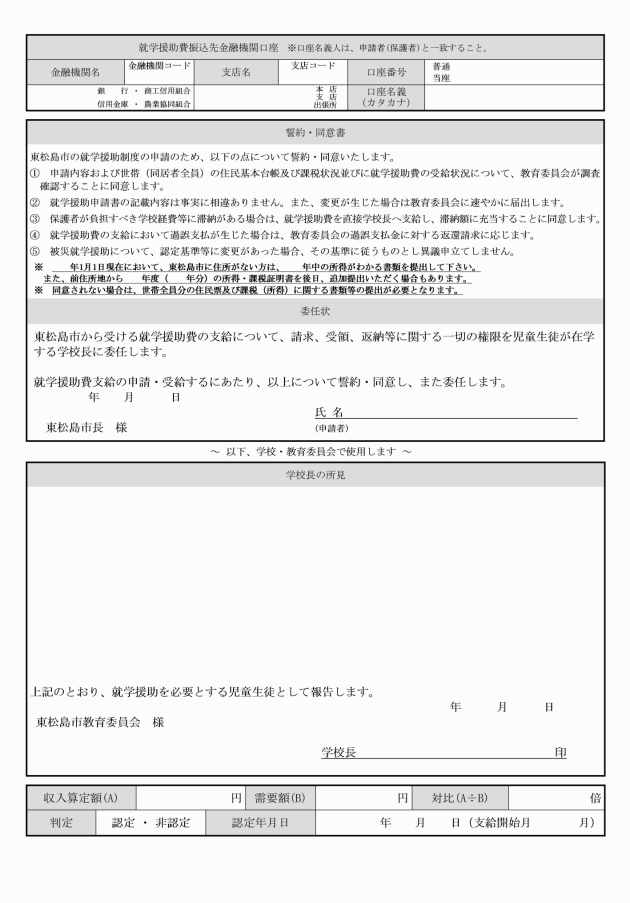

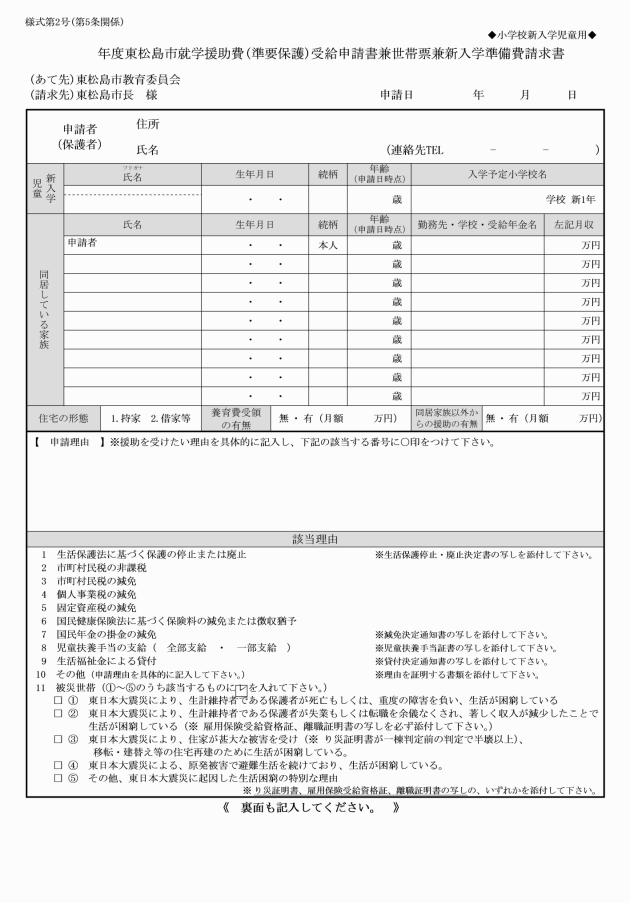

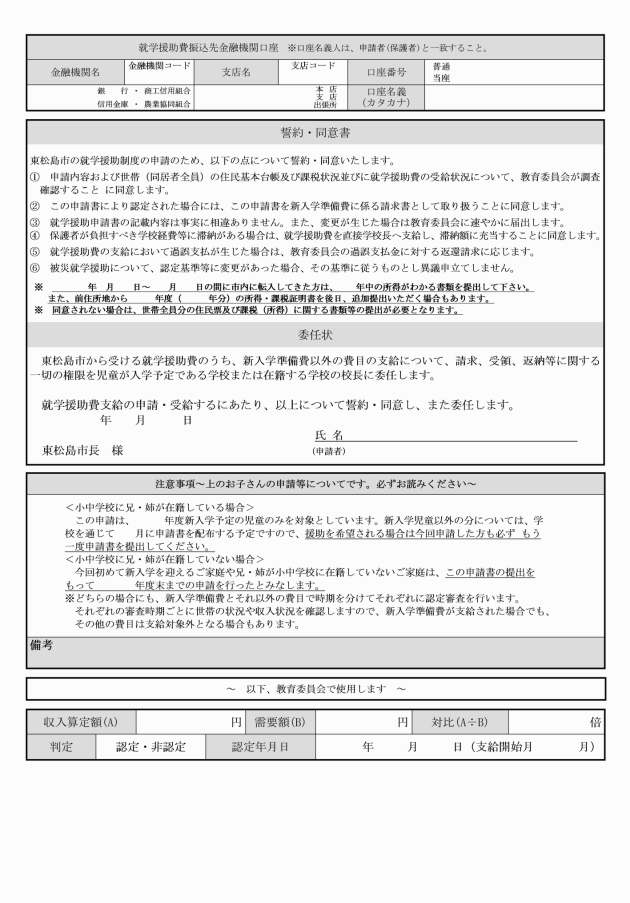

3 学校長は、第1項による申請を受理した場合は、速やかに就学援助受給申請書兼世帯票に、認否にかかる所見等を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

4 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長若しくは民生委員又は児童委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により就学援助受給申請書兼世帯票及び就学援助受給申請書兼世帯票兼新入学準備費請求書を受理したときは、第3条に規定する資格の有無を審査して受給の認定を行い、その結果を学校長及び学校長を通じて申請を行った保護者に通知するものとする。ただし、第5条第1項ただし書による申請を行った者については、学校長を通じずに直接申請した保護者に通知するものとする。

(援助の期間)

第7条 就学援助費の支給を受ける期間は、教育委員会が別に定める。

(辞退の届出)

第8条 就学援助を受けている者が、就学援助を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に辞退の届け出を提出しなければならない。

2 第4条第1項第8号に規定する医療費の支給は、認定保護者に医療券を交付し、当該医療券の提示を受けて児童生徒の診療をした医療機関からの請求に基づき、市が当該医療機関に支払うものとする。

3 第4条第1項第9号に規定する学校給食費の支給は、市が認定保護者に代わって学校給食センターに支払うことにより、認定保護者に支給したものとみなす。

4 第4条第1項第10号に規定する通学費の支給は、市が対象となる児童生徒分の支給額をスクールバスの委託事業者に運行経費として支払うことで、認定保護者に支給したものとみなす。

5 第4条第1項第7号に規定する新入学準備費の支給は、認定保護者に対し、口座振込により支給するものとする。

(世帯状況の変更等)

第10条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

(3) その他就学援助受給申請書兼世帯票及び就学援助受給申請書兼世帯票兼新入学準備費請求書の記載内容に変更があったとき。

(就学援助の停止及び認定の取消し)

第11条 教育委員会は、認定保護者が次のいずれかに該当するときは、就学援助の支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。

(1) 就学援助を必要としなくなったとき。

(2) 受給年度中に、第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(就学援助費の返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の支給の停止又は認定の取消しを受けた者に対して既に支給した就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(東松島市児童生徒就学援助要綱の廃止)

2 東松島市児童生徒就学援助要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第42号)は、廃止する。

(平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市被災児童生徒就学援助事業実施要綱の廃止)

3 平成23年東日本大震災による災害被害者に対する東松島市被災児童生徒就学援助事業実施要綱(平成23年東松島市教育委員会訓令甲第8号)は、廃止する。

附則(平成30年9月28日教委訓令甲第9号)

この訓令は、平成30年9月28日から施行する。

附則(令和元年12月19日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和元年12月19日から施行する。

附則(令和3年12月23日教委訓令甲第18号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月1日教委訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年3月21日教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年4月25日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。