○東松島市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第50号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する障害者地域活動支援センター事業(障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、通所による創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進させることによって、地域における障害者等の自立の促進と社会参加を図ることを目的とする事業をいう。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び施行細則において用いる用語の例による。

2 指定事業者は、適切な事業運営を行うことができる事業者であると、市が認める社会福祉法人等(当該社会福祉法人等のうち第11条の規定により契約を交わした事業者を含む。)をいう。

(サービスの提供)

第3条 障害者地域活動支援センター事業(以下「活動支援センター事業」という。)のサービス(以下「サービス」という。)は、市又は市が委託する事業者(以下「委託事業者」という。)並びに指定事業者が提供するものとする。

(活動支援センター事業の内容)

第4条 活動支援センター事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業

(2) 機能強化事業

(3) 送迎支援

(基礎的事業)

第5条 前条第1号の基礎的事業は、障害者等に対し、通所による創作的活動、生産活動及び社会との交流機会を提供するものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 障害者相談支援事業を実施するほか、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業の実施

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴サービス等の事業の実施

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業への支援を強化するほか、個別給付事業所に併設して実施する事業の支援

2 機能強化事業における1日当たりの実利用人員は、次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 概ね20人以上

(2) 地域活動支援センターⅡ型 概ね15人以上

(3) 地域活動支援センターⅢ型 概ね10人以上

(対象者)

第8条 サービスを受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)がサービスの提供を必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は所長が同等程度の精神的障害があると判断した者

(4) ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、高機能自閉症、高次脳機能障害等に該当する者で、所長が障害者等と同等の支援が必要であると判断した者

(5) その他所長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、法第5条第15項に規定する施設に入居している者については、法第19条第3項の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給申請書をもって申請したものとみなす。

(支給決定の有効期間及び更新申請)

第11条 前条の規定による支給決定の有効期間(以下「支給決定期間」という。)は、支給決定の日から同日以後最初に到達する誕生月末日までの期間とする。

(支給決定内容の変更等)

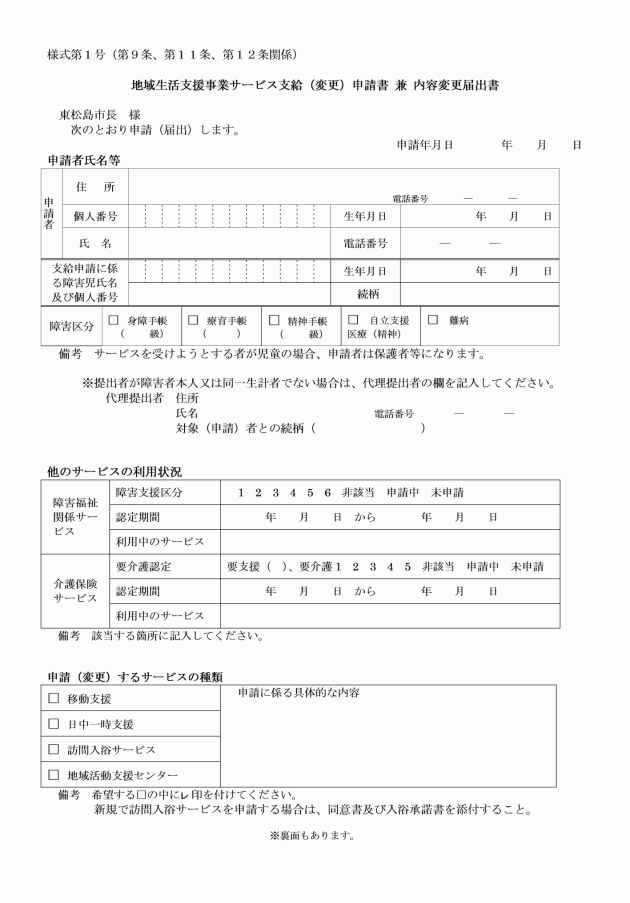

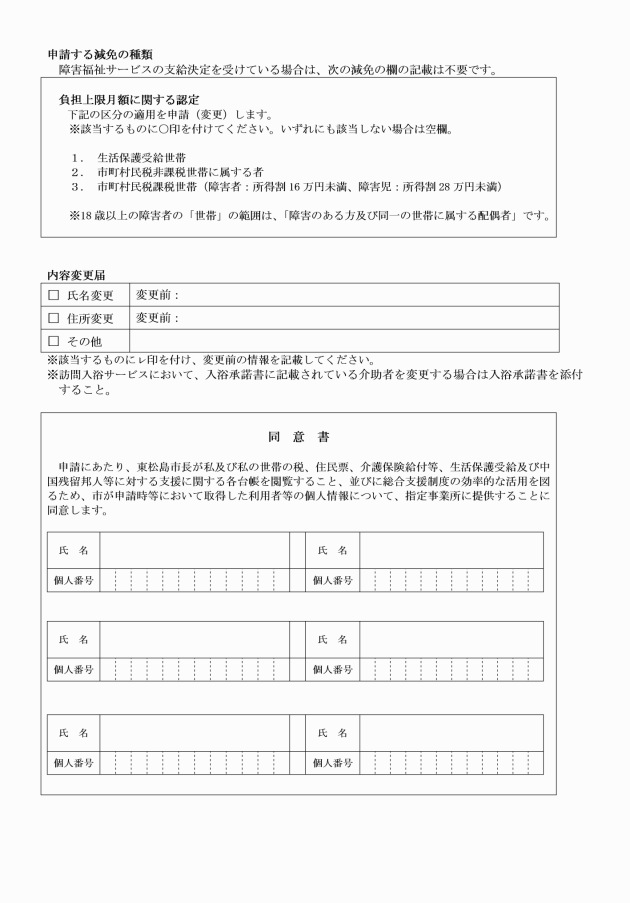

第12条 支給決定障害者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに申請書により、所長に申請又は届出をしなければならない。

(1) サービスの支給決定内容等について変更を希望する場合

(2) 氏名、住所に変更があったとき。

(3) 心身状況に大きな変化があった場合

(4) 死亡したとき。

2 前項の規定かかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて変更申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給変更申請書及び申請内容変更届出書をもって申請したものとみなす。

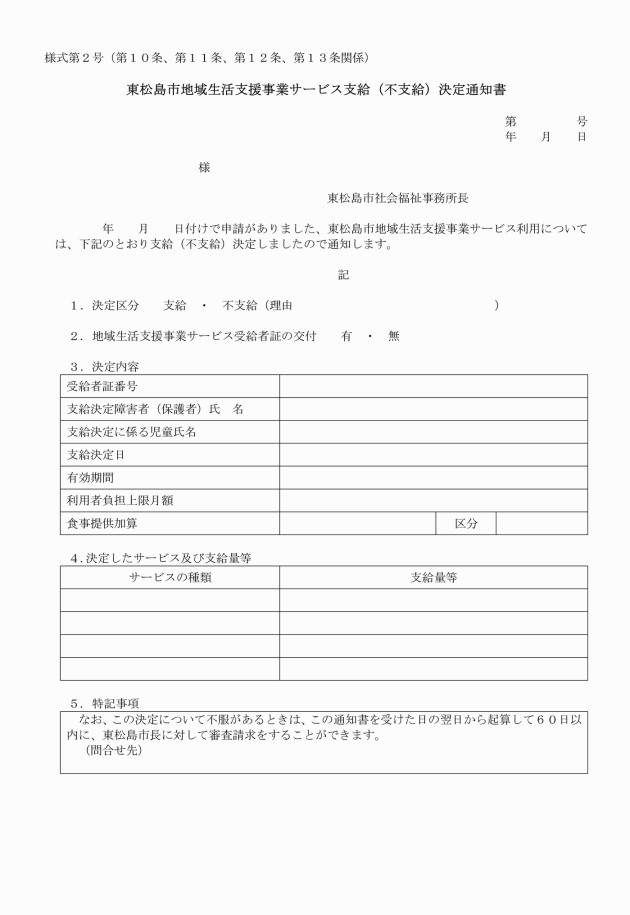

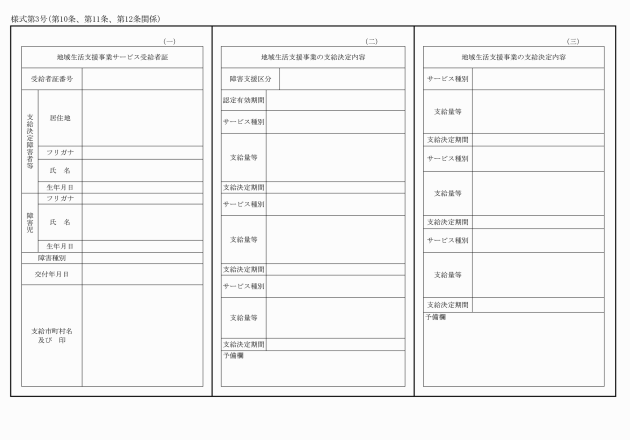

3 所長は、前2項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、その結果を決定通知書により申請者に通知するものとともに、受給者証を交付又は訂正するものとする。

(1) サービスの対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合

2 前項の規定による取消しを決定した場合は、決定通知書により支給決定障害者等にその旨を通知するものとする。この場合において、「不支給」を「取消し」に読み替える。

(利用の方法)

第14条 サービスを利用する支給決定障害者等(以下「利用者」という。)は、指定事業者に受給者証を提示し、決定された支給日数の範囲内で、指定事業者と契約を交わした上、利用するものとする。

2 指定事業者は、サービスに係る費用のうち、施行細則第32条第3項に規定する額を、サービスを提供した月の翌月10日までに、市に請求するものとする。

3 市は、前項の請求内容を精査の上、当該請求のあった日から30日以内に、当該費用を指定事業者に支払うものとする。

4 前項の支払いがあったときは、利用者に地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。

5 第3項の支払いにおいて、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(サービス提供に要する費用の負担の特例)

第16条 前条の規定にかかわらず、委託事業者に対しては、その費用負担に関し、委託契約に基づく委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第17条 指定事業者は、サービスを提供することができる障害種別、年齢層等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 指定事業者は、従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

4 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、所長、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 指定事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 指定事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条第1項の規定に関わらず、平成18年度内の利用に限っては、市が基準額の100分の100に相当する額を支給するものとする。

附則(平成20年3月31日訓令甲第36号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、第12条、第14条及び第19条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月1日訓令甲第76号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日訓令甲第112号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年8月31日訓令甲第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和2年3月2日訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和3年9月1日訓令甲第73号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年10月1日訓令甲第54号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

利用区分 | 基準額 | 加算 | |

地域活動支援センター(各類型共通) | 30分以上1時間未満 | 720円 | 低所得者に食事を提供した場合は、300円を加算する。 |

1時間以上2時間未満 | 1,430円 | ||

2時間以上4時間未満 | 2,860円 | ||

4時間以上6時間未満 | 4,290円 | ||

6時間以上 | 5,720円 | ||

送迎支援 | 540円/片道 ※事業所と居宅間に加えて、事業所の最寄駅や集合場所までの送迎も対象とする。 | ||

備考 低所得者とは、施行細則別表第3に規定する生活保護、低所得1及び低所得2のものをいう。