○東松島市障害者地域生活支援事業のサービス提供事業者の指定に関する基準

平成18年10月1日

訓令甲第57号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 地域生活支援事業の基準(第3条―第6条)

第3章 指定事業者の登録等(第7条―第12条)

第4章 補則(第13条―第15条)

第1章 総則

(目的)

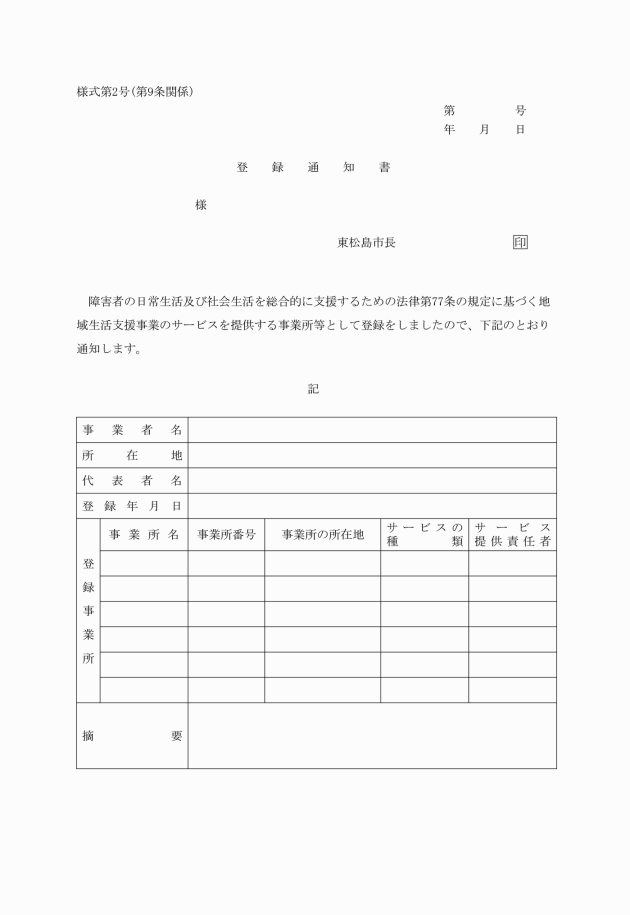

第1条 この基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき実施する障害者の地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)を提供することのできる事業者であって、かつ、適切な事業運営を行うことができる事業者を指定し、地域生活支援事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(1) 利用者 地域生活支援サービスのうち第4条各号に規定する事業のサービス(以下「サービス」という。)を利用する障害者及び障害児をいう。

(2) 指定事業者 サービスを提供することのできる事業者であって、かつ、適切な事業運営を行うことができる事業者であると、市長が認める社会福祉法人及びその他の法人等とする。

第2章 地域生活支援事業の基準

(地域生活支援事業の基本方針)

第3条 地域生活支援事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう事業を効率的、効果的に実施し、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として実施するものとする。

(指定事業者を登録する地域生活支援事業)

第4条 東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)第31条及び第32条第1項各号に規定する事業のうち、指定事業者を登録する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 移動支援

(2) 地域活動支援センター

(3) 訪問入浴サービス

(4) 日中一時支援

(3) 訪問入浴サービス 東松島市重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年東松島市訓令甲第56号。以下「訪問入浴実施要綱」という。)

(1) 指定事業者は、サービスを利用しようとする障害者等の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、サービス提供の開始に際しては、事前に利用申込者(サービス利用の申込みをしようとする障害者等又は保護者等をいう。)に対し、次項に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明し、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(2) 指定事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、対象者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(3) 指定事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

(4) 指定事業者は、サービスの利用について市又は法に基づく指定相談支援事業者から行われる斡旋、調整、要請にできる限り協力しなければならない。

(5) 指定事業者は、登録事業所の通常の事業の地域等を勘案し、利用者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、速やかに、他の適当なサービス提供事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(6) 指定事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証又は支給決定通知書等によって、支給決定の有無、支給決定期間の有効期間、支給量等を確認するものとする。

(7) 指定事業者は、サービスの支給決定を受けていない対象者から利用申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)第32条第3項に規定する地域生活支援費(以下「地域生活支援費」という。)の支給の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

(8) 指定事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療又は福祉サービスの利用状況等を把握するとともに、個別支援計画等に基づくサービスを提供するように努めなければならない。

(9) 指定事業者は、提供しているサービス以外のサービス又は法に基づく障害福祉サービスを、利用者が併用する場合等においては、当該他のサービスを提供している事業者との密接な連携に努めなければならない。

(10) 指定事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又は保護者等(以下「利用者等」という。)から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(11) 指定事業者は、サービスを提供した際は、当該サービス提供の日、サービス提供の内容その他必要な事項を、サービス提供の都度記録し、利用者等からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。

(12) 指定事業者が、サービスを提供する利用者等に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払いを求めることが適当であるものに限るものとする。

(14) 指定事業者は、サービスを提供した際は、前項各号に掲げる実施要綱に定めるサービスの提供に要する費用の負担の規定に基づき、利用者等から当該サービスの提供に伴う利用者負担相当額の支払いを受けるものとする。

(15) 地域生活支援費の支給を、サービスを利用した支給決定障害者等に代わり、サービスを提供した指定事業者が受領する場合は、利用契約にその旨を規定し、又は当該代理受領について書面による委任を受けなければならない。

(16) 前号の規定により地域生活支援費の受領委任を受け、又は、その旨を利用契約に規定されている場合において、当該指定事業者がサービスを提供した場合は、同一月に当該サービスを提供した実績を、サービスを提供した登録事業所ごと、かつ、障害者等ごとに整理し、所管する登録事業所におけるサービス全てを取りまとめ、指定事業者としてサービスごとに一括して市に請求するものとする。

(18) 指定事業者は、市長が前各号の規定に係る資料の提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。

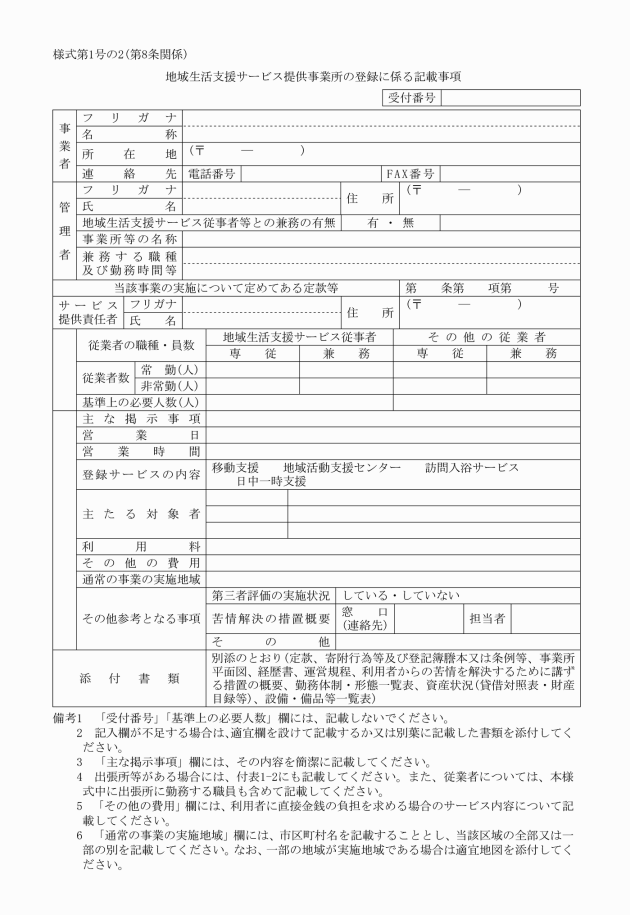

3 指定事業者は、登録事業所ごとに、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容及び支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

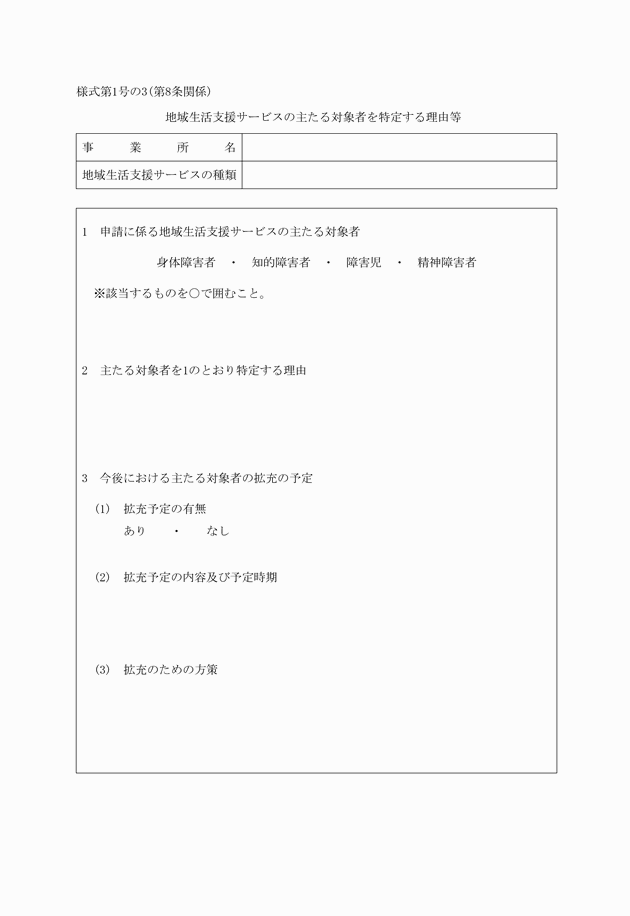

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は当該障害の種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(人員、設備等の基準)

第6条 事業の実施に必要な人員の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 移動支援の人員は、次に掲げる区分に応じて、当該区分ごとに定めるところによる。

ア 個別移動支援(移動支援実施要綱第4条第1項第1号の事業) 対象者1人につき1人以上の従業者によりサービスを提供すること。

イ グループ移動支援(移動支援実施要綱第4条第1項第2号の事業) 対象者4人までは1人以上の従業者、対象者が4人を超え8人までは2人以上の従業者とし、以後対象者が4人又は端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者によりサービスを提供すること。

(2) 地域活動支援センター事業の人員は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第9条の規定によるほか、次に掲げる区分に応じて、当該区分ごとに定めるところによる。

ア 基礎的事業(活動支援センター実施要綱第4条第1号の事業) 1人以上の従業者によりサービスを提供すること。

イ 機能強化事業(活動支援センター実施要綱第4条第2号の事業) 地域活動支援センターⅠ型、同Ⅱ型又は同Ⅲ型のサービス態様に応じ、必要な従業者数によりサービスを提供すること。

ウ 送迎支援(活動支援センター実施要綱第4条第3号の事業) 車両での送迎による場合は、車両の運転者に加え1人以上の従業者によりサービスを提供すること。

(3) 訪問入浴サービス事業の人員は、次に掲げる区分に応じて、当該区分ごとに定めるところによる。

ア 入浴の介助(訪問入浴実施要綱第5条第2号の入浴の介助) 浴槽と居宅との対象者の移動については2人以上の従業者によりサービスを提供すること。

(4) 日中一時支援事業の人員は、次に掲げる区分に応じて、当該区分ごとに定めるところによる。

ア 日中一時支援(日中一時支援実施要綱第4条第1号のサービス) 対象者5人までは1人以上の従業者、対象者が5人を超え10人までは2人以上の従業者とし、以後対象者が5人又は端数を増すごとに1人を加えて得た数以上の従業者によりサービスを提供すること。

イ 送迎支援(日中一時支援実施要綱第4条第2号のサービス) 車両での送迎による場合は、車両の運転者に加え1人以上の従業者によりサービスを提供すること。

2 事業の実施に必要な設備等は、前項各号の事業を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける(専用区画を必要としない事業を除く。)ほか、サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、地域活動支援センターの規模及び設備の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第7条及び第8条の規定による。

第3章 指定事業者の登録等

(1) 移動支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法に基づく基準」という。)に規定する指定居宅介護事業所の指定

(2) 地域活動支援センター 法に基づく基準に規定する就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所の指定

(3) 訪問入浴サービス 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する指定訪問入浴介護事業所の指定

(4) 日中一時支援 法に基づく基準に規定する生活介護事業所の指定又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく基準に規定する児童発達支援事業所若しくは放課後等デイサービス事業所の指定

2 前項の登録期間は、指定を受けた日から6年とする。

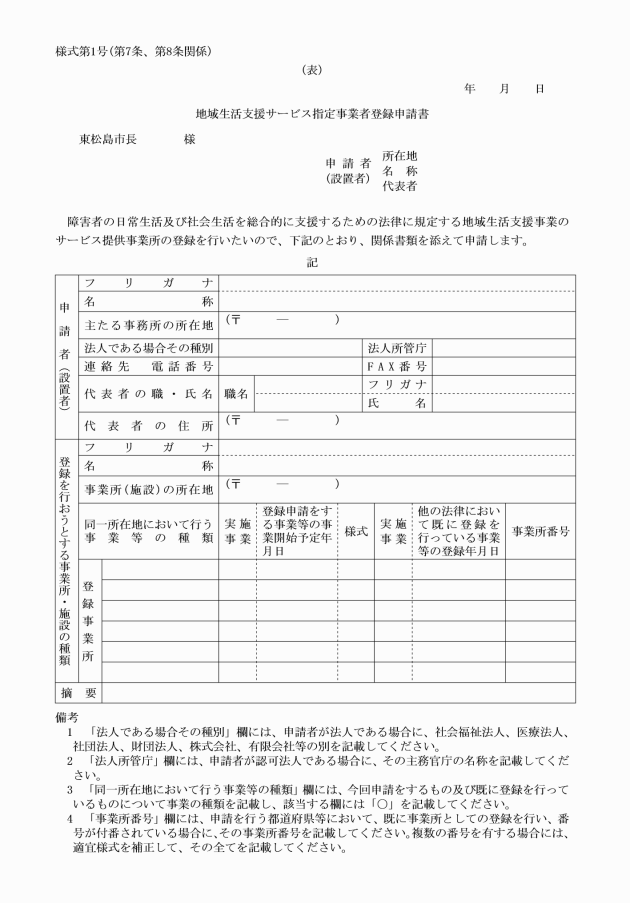

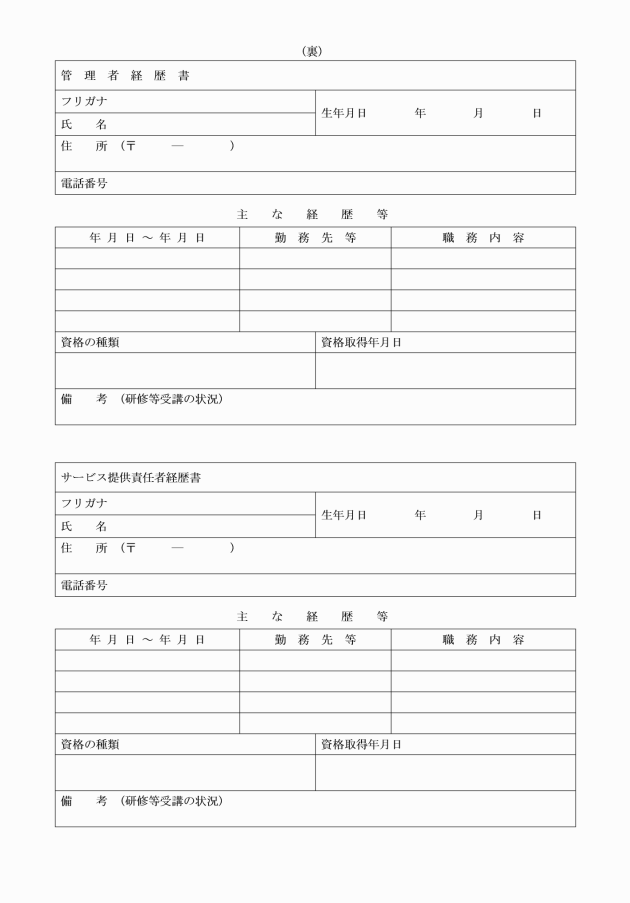

(1) 登録事業所の平面図

(2) 登録事業所の設備の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 第7条第1項各号に規定するサービス区分に対するいずれかの事業所の指定を受けていることを証する書類の写し

(7) 当該申請事業に係る資産の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

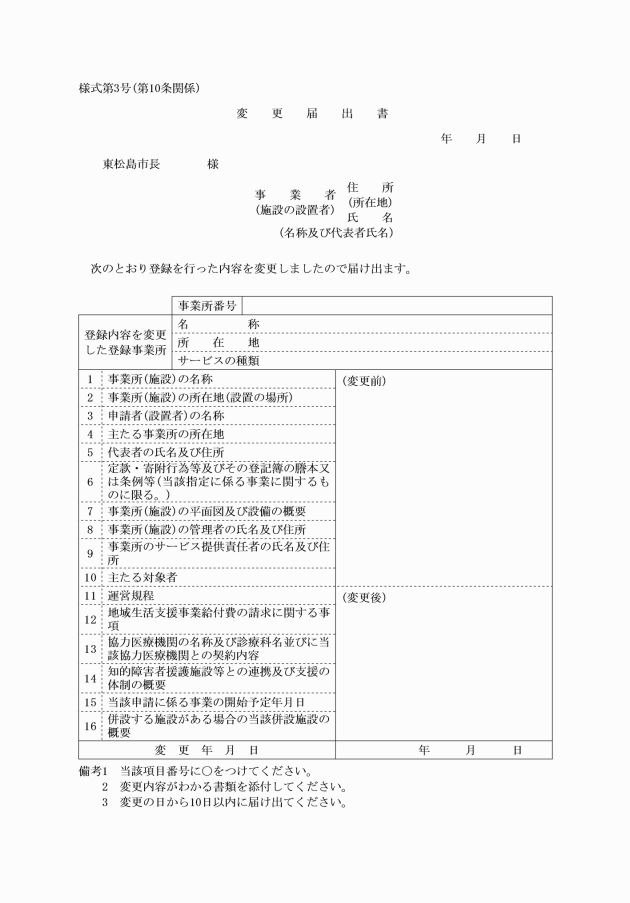

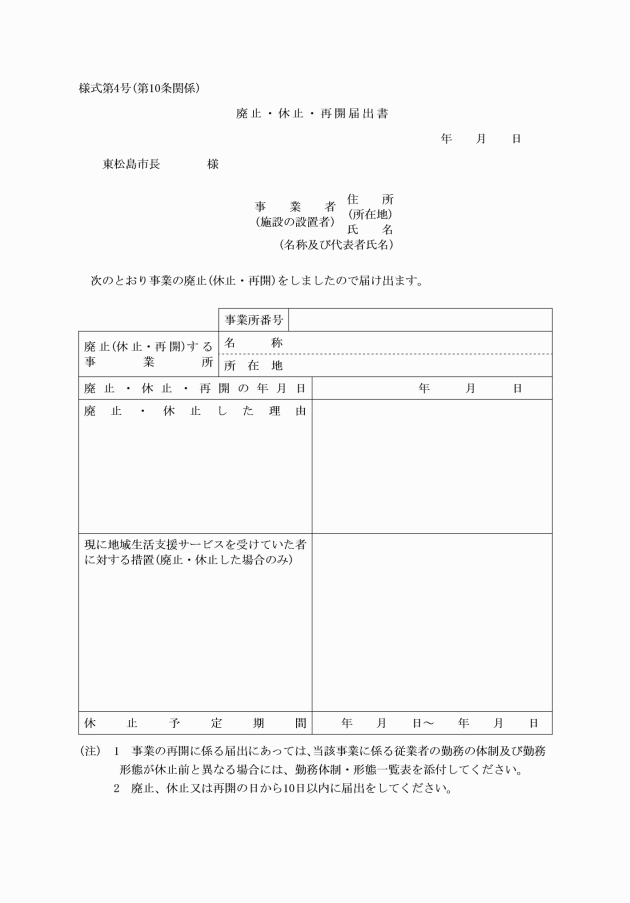

2 指定事業者又は登録事業所は、サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に当該事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 登録事業所が、不正な手段により第7条に規定する登録を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定事業者、登録事業所又はその従業者が市の指示に従わないとき。

第4章 補則

(サービスに係る地域生活支援事業給付費の支給)

第13条 市長は、支給決定を受けた障害者等が登録事業所からサービスを受けた場合は、施行細則第32条第3項の規定により地域生活支援事業給付費を支給する。ただし、次条に規定する代理受領に該当する場合は、この限りでない。

(地域生活支援事業給付費の代理受領)

第14条 指定事業者又は登録事業所は、利用契約に地域生活支援事業給付費の受領委任の旨を規定し、又は地域生活支援事業給付費の代理受領について書面による委任を受けている場合において、サービスを当該支給決定障害者等に提供(当該支給決定障害者等が受けているサービスの支給決定内容の範囲内に限る。)したときは、当該サービスに要した費用について、地域生活支援費として支給されるべき額の限度において、施行細則第32条第3項の規定により、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、施行細則第32条第3項の規定により、支給決定障害者等に対し地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。

3 市は、第1項の規定に基づき、指定事業者又は登録事業所から地域生活支援事業給付費の請求があったときは、サービスの事業等基準に照らして審査の上支払うものとする。

(補則)

第15条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日訓令甲第110号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前までに指定事業者(改正後の東松島市障害者地域生活支援事業のサービス提供事業者の指定に関する基準(以下「改正後基準」という。)第7条第1項に規定する登録要件を満たしているものを除く。)として登録されていた場合にあっては、改正前の東松島市障害者地域生活支援事業のサービス提供事業者の指定に関する基準の規定を適用し、当該指定事業者の登録期間満了後、第8条の規定による申請ができるものとする。

3 前項の申請に係る登録期間は、1年とする。ただし、平成34年12月31日を超えないものとする。

4 第2項の申請は、1回に限るものとする。

5 この訓令の施行日前までに改正後基準第7条第1項に規定する登録要件を満たしている指定事業者にあっては、同条第2項及び第3項の規定を適用する。

附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。